令和6年度祇王小日記

子どもたちに教えてもらいました

今日は雪が降りました。

朝、登校してきた子どもたちが「先生、きて!」と声をかけてくれたので、体育館の裏に行ってみると、なんと梅の花が満開でした。

今まで全然気づかなかったです。

「わあ~きれい!」「うん、桜はいつやろ」「去年は入学式に咲いてたな」「もうすぐやな」

その下の溝には、タニシがいるらしいです。

子どもたちに教えてもらいました。

3月19日(水曜日)

心のこもった、あたたかい卒業式になりました

3月14日、祇王小学校卒業式を行いました。

この日は、78名の卒業を祝って、多くの来賓の皆様、保護者の皆様にご臨席いただき、在校生と職員が見守る中、ほんとうに心温まるすばらしい卒業式となりました。

祇王小を元気に巣立った子どもたちは、私にとって自慢の6年生でした。

優しいこの子たちが、この先、どうかよい出会いをして、自分を磨き、思いやりと感謝の心を大事に、温かい人生を引き寄せ歩んでくれることを心から願います。

式が終わって、来てくださった保護者や地域の皆さんがこんなことを言ってくださいました。

・とても温かい式でとてもよい式だった。すばらしかった!

・レッドカーペットの上を子どもたちが歩く姿はほんとうに感動的だった。

・在校生の歌や姿にも感動し涙があふれた。みんなが6年生をお祝いする気持ちが伝わり、いい雰囲気だった。

6年間の長きにわたって、子どもたちを支えてくださった皆様に心より感謝申しあげます。子どもたちは4月から中学校に進みますが、引続き温かいご支援をいただきますようお願い申しあげます。

さて、式の前日。5年生が一生懸命掃除や準備をしてくれました。

私も体育館入口を掃除していると、「校長先生、ありがとうございます」「校長先生、さようなら」「またあした」と、1~4年生が声をかけ元気に帰っていきました。

後片付けでは、4年生も進んでがんばってくれました。

すてきな祇王っ子です。この伝統を大切にしていきたいです。

もうひとつ…。

卒業式の日、卒業生一人ひとりに、ブルーのカーネーションが届きました。

地域の方が名前も告げず、卒業生にお祝いの気持ちを込めて送ってくださったと聞きました。

温かいお気持ちをいただき、心より感謝申しあげます。ありがとうございました。

3月14日(金曜日)

卒業まであと3日!6年生の過ごし方

朝から6年生と一緒に式の練習を行いました。

私と6年生が過ごした日々は、たった1年という短い期間でしたが、この子たちと出会えてほんとうによかったなと心から思っています。

そして、私は校長として初めての卒業式を迎えますが、証書授与では、一人ひとりに対し、心を込めて、名前とおめでとうを言いたいと思っています。

さて、練習が終わって、6年生の教室に行ってみると、お世話になった自分の机椅子のホコリを丁寧にとり、みんなが、きちんときれいにして卒業しようとしていました。さすがだと感心しました。とても大事なことです。

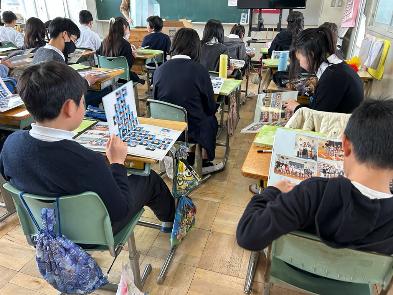

その後、一人ひとりに配られた卒業アルバムを、うれしそうに懐かしそうに、やさしい眼差しで見入っている子どもたちが、とてもほほえましかったです。

さみしいです。でも、この出会いに感謝し、祇王小みんなで温かいすてきな卒業式にしたいと思っています!

3月12日(水曜日)

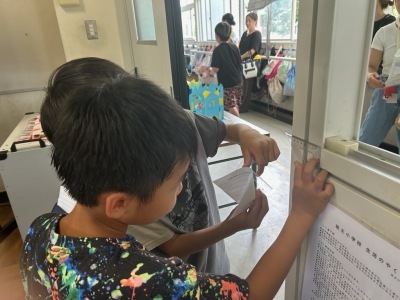

3.11 特別な日

3月11日は、14年前に東日本大震災が起きた日。校長室の前にも新聞の記事を掲示しています。

そして、「今日も、自分も仲間の命も大切にして生きよう!」と書き込みました。

もうひとつ、昨年の今日は、市内の小学校児童が交差点で大きな事故にあった日です。

大切な命を守るために、各学級で再度交通安全指導を行いました。

1 道路を横断するときは、「右を見て、左を見て、もう一度右を見る」の安全確認をすること(青信号でも絶対に安全とは限らない)

2 危機回避能力(危ない道を避ける、自分の目で車を見て確認するなど)と危険予測能力(資格から車が飛び出してくるかもしれない)を身につけること

今日、卒業式全校練習ができたことも、家族や仲間と過ごせたことも、決してあたりまえではないです。

一日一日を大切に、そして、人を大切に生きる毎日を積み重ねていくことを、みんなでしていきたいです

3月11日(火曜日)

今日から5年生が登校班長に!

先週、地区児童会を行いました。

この1年、6年生が毎日がんばって、登校班の安全の見守りをしてくれていましたが、いよいよ5年生に引継ぎです。

そして今日から、新しい班長のもと、登校がスタートしました。

朝、交差点で立っていると、5年生の新班長が、横断歩道を最後の子が渡り終わるまで、丁寧に見届ける姿が見られ、がんばろうという思いがとても伝わってきました。

SGさんも「新しい班長さんごくろうさま!」とか「がんばってね」と声をかけてくださっていて、応援してくださる気持ちに心が温かくなりました。ありがとうございます。

ちなみに、先日5年生は、卒業式の練習のため、体育館の会場準備をがんばってくれました。全校のために、気持ちよく動いてくれる5年生です。

3月10日(月曜日)

色とりどりの・・・

体育館入口の花壇のパンジーやビオラの花は、以前3年生の子どもたちと一緒に植えたものですが、来週の卒業式に向け、6年生をお祝いしてくれるかのように、色とりどりのきれいな花を咲かせています。

今週から本格的に卒業式の練習も始まり、6年生も少しずつ気持ちが入ってきた様子です。

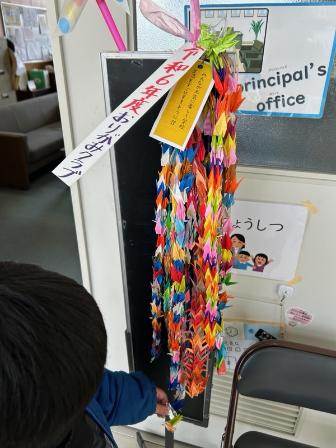

さて、4~6年の折り紙クラブの子どもたちが、先日、千羽鶴を校長室に持ってきてくれました。

1年かけて、みんなでがんばって折ったそうです。「みんなが元気に楽しく学校生活を過ごせますように!」という願いを込めて折ったと聞きました。その「想い」がうれしかったです。

校長室前に色とりどりの千羽鶴を飾っているので、よかったら見てください。

3月6日(木曜日)

5年生 4回目の5・5交流

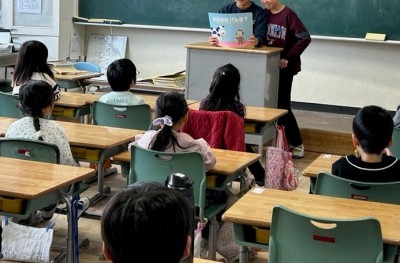

5年生が今年度4回目の5・5交流を行いました。

次年度4月に入学する5歳児と5年生の交流も、会を重ねるごとに関係性もできてきて、5年生のやさしいやさしい関わりがとても印象的でした。

今回はグループごとで遊んだり、学校たんけんをしたりしましたが、5年生が「これやってみる?」「上手にできたね」「きれいやなあ」「こっちも見にいこう!」「ここ、いい本いっぱいあるなあ」「手を洗う?」「校長先生って言うんやで」などなど、相手の様子や反応をみながら声をかけたり、待ったり、促したりする姿がたくさんあって、とても心が温まり、1年の成長を感じました。

園児さんもうれしそうで、4月の入学が待ち遠しいです。

いよいよ、最高学年としての出番が近づいてきた5年生。

卒業式会場準備等、学校のためにがんばり活躍する気持ちのよい5年生です。

3月5日(水曜日)

スクールガードさんありがとうございます会

日頃から、大変お世話になっているSGさんにお越しいただき、雨の中ではありましたが、「SGさんありがとうございます会」を行いました。

暑い日も寒い日も毎日子どもたちの安全安心のために助けていただいていること、心から感謝しております。ありがとうございます。

今日の会は、「子ども主体」で実施しました。6年生児童が進行やあいさつを行い、5年生児童が先日書いた作文を読んでくれました。

またそのあと、SGさんを代表して、地域の大倉さんにお話をいただきました。大倉さんは、「いつも元気にあいさつをしてくれて、わたしたちもげんきをもらっています。」とほめてくださいました。

これからも、たくさんの人に支えられ見守られていることに気づき、感謝しながらみんなで過ごしていきたいと思います。

5年生児童の作文の一部を抜粋して、紹介します。

「わたしたちの生活を守る地域の方々」

・・・・・・

ある日、一人のスクールガードさんが何日もいなかったときがありました。そのとき、地区のみんなが「今日いいひんかったなあ」「風邪ひいたんかなあ」などと心配する声が聞こえてきました。このようなことから、スクールガードさんや地区委員さんはわたしたちの生活の一部になっていると考えられます。

スクールガードさんと地区委員さんがいなくても、自分たちでがんばればなんとかなると思う人もいるかもしれません。

しかし、いつも光る汗をかきながら、見守ってくれているスクールガードさんと地区委員さんは、わたしたちの安全な生活をつくってくれているのではないでしょうか。スクールガードさんと地区委員さんは、暑くても寒くても見守りをやめず、ニコニコとあいさつをしてくれます。わたしは、毎日そんなスクールガードさんと地区委員さんを見て、心が温まっています。

わたしのおじいちゃんも、違う地区でスクールガードをしています。おじいちゃんも同じように子どもたちに必要とされていたら、とてもうれしいです。

将来、わたしが大きくなったら、小さいときに地域の方々に助けられながら育ったことを思い出し、恩返しができるようにがんばりたいです。

地域の方々とふれあう時間はとても大切な時間です。その時間を大切にすごすには、地域の方々がいてくれることはあたりまえではないことを忘れないようにすることが大切です。

3月5日(水曜日)

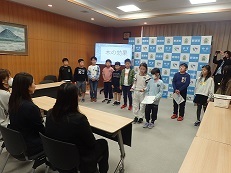

地域のみなさんありがとうの会

日頃お世話になっている地域のみなさんは、ほんとうに数えきれないほどいてくださいますが、その代表のみなさんに、2月28日、学校にお越しいただき、もうすぐ卒業する6年生が感謝の気持ちを伝え「地域のみなさんありがとうの会」を行いました。

6年生代表児童3名が、ご支援いただいたみなさんのおかげで安全で充実した学校生活が送れたことの感謝の気持ちを自分の言葉で伝え、その後、6年生から手作りの花束を一人ひとりにお渡しました。

これからも感謝の気持ちを忘れず、つながりぬくもりある祇王小でありたいと思います。

2月28日(金曜日)

全校みんなで 心あたたまる“卒業を祝う会”をしました

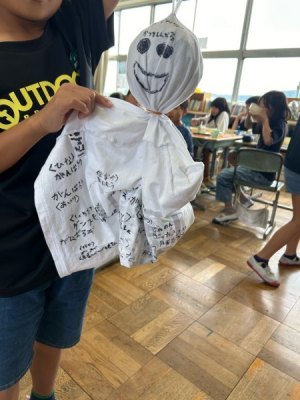

次期最高学年となる5年生が中心となって企画準備をすすめ、もうすぐ卒業する6年生をお祝いする会を行いました。

進行役ももちろん5年生です。

最初に、1~5年生が協力してつくった一人ひとりに渡すメダルプレゼントからスタート。

1年生が6年生にやさしくメダルをかけると、うれしそうな6年生でした。

つぎに、壁画の紹介です。今年は在校生各クラスが分担してちぎり絵を仕上げ、5年生が最後に1枚の大きな絵に繋ぎ合わせました。オープニングで紹介すると大きな拍手が体育館中に広がりました。

そこからは、各学年の出し物です。どの学年も、6年生のことを想い、一生懸命練習をしたことがよく伝わってきて、心が温まる時間となりました。

何よりもうれしいと感じたのは、他の学年の発表を応援するかけ声や手拍子が、子どもたちの中に自然発生して、その応援を受けた子どもたちはさらに自信をもって発表する姿へとつながっていました。

感動したのは、最後の「引継ぎ式」です。

6年生の委員長が一人ひとり、ステージの上でマイクを持ち、今年がんばってきた思いやこれからも託したい思いを先輩として堂々と自分の言葉で語ってくれました。そして、そのバトンを5年生がしっかりと受け継ぎました。在校生全員が真剣に聞いていました。

この日は、日頃お世話になっている地域の方も来てくださっていました。

会の後さっそく、こんな感想を送ってくださったので紹介します。

「2つ胸が熱くなることがありました。1つめ。各学年たくさんの人におめでとうと祝ってもらい、6年生がとてもいい顔でした。温かい雰囲気で、こういう雰囲気の中、6年間過ごさせてもらえることがうれしく思いました。2つめ。委員会の子たちが並び、話していた引継ぎ式。いろいろな想いで子どもが学校生活を送っていることを知りました。その想いを次につなげる。…その姿から、じゃあ地域や保護者として何ができるかな、何か力になりたいなと胸が熱くなりました。ありがとうございました。」

2月28日(金曜日)

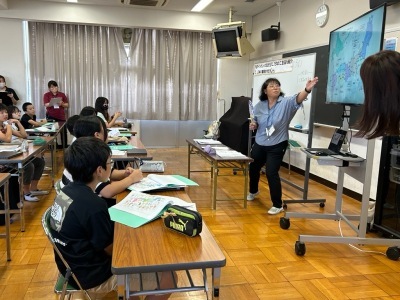

6年生社会科「滋賀県平和祈念館」さんによる出前授業

滋賀県平和祈念館の方をゲストに招き、6年生が平和学習をしました。

スタッフの川副さんは、昔、日本で起きた戦争を風化させないようにという熱い思いをもっておられます。

実際に戦争を体験された方は少なくなり、直接、体験談や思いを聞かせていただくことも難しくなる中、川副さんは今まで自分が実際に聞いた話を、できるだけ子どもたちに伝えて、戦争の悲惨さや命の大切さを考えるきっかけにしてほしいと思っておられました。

実際に「ピンクの召集令状」を渡された子は突き返そうとしましたが、自分の思いとは関係なく絶対に従わなければならなかったことや人権がなかったことを知り、ショックとともに憤りを感じていました。

一人ひとり、今回の学習で何を考えたか、じっくり聞いてみたいです。ぜひお家でも話題にしてみてください。

子どもの感想

・戦争に行った家族もつらかったなと思った。川副さんの話で印象に残ったのは、赤紙をわたすときに「おめでとう」というのは、命を物だと思っていたと思う。

・話を聞いて、想像できないほど苦しくてつらい生活だったと思った。今あたりまえのようにしていることができなくなったらつらいと思う。戦争時は幸せがなかったと思う。だから困っている人がいたらみんなで助け合って、今の幸せがなくならないように一日一日を大切にしたい。

・滋賀はたくさん被害にあっていたことを知り、当時の人の気持ちを考えるととても苦しくなった。本当は戦地に行きたくない人も行き、応援したくないのにした人がいることは、絶対に忘れないでおこうと思う。

2月26日(水曜日)

今年度最後の学習参観、ありがとうございました

2月21日(金曜日)の学習参観、お忙しい中多数お越しいただきありがとうございました。

最近、各学級の様子を見ていて、うれしいなと感じることがあります。

それは、仲間の発表、声を「聴く」ことが成長したなということです。

「聴く」ことは、学びの土台であるとともに、一人ひとりを大切にすることです。

参観日、1年生が生活科の「できるようになったこと発表会」をしていました。一人ひとりの発表はとても緊張感があります。でも、子どもたちは真剣で一生懸命がんばりました。そして、その仲間の思いがまわりのみんなに伝わっているかのように、「イーチ、ニーイ・・・」という声が自然発生したり、拝むように「がんばれ」とつぶやいたりしていました。

仲間の方を向いて「聴く」、うなずいたり待ったり想像したり応援したりして、反応しながら「聴く」姿が増えてきて、成長してきたなと感じます。これからも大事にしていきたいです。

2月25日(火曜日)

6年生&保護者さんと一緒に“クリーン大作戦” ~ありがとう祇王小学校~

2月17日の週に、6年生と保護者の皆さんが協力して祇王小学校をきれいにする“クリーン大作戦”が計画されています。

今回は、保護者の方からの提案で、子どもと一緒に、お世話になった祇王小をきれいにする活動をしたい!との思いから実現しました。誠にありがとうございます。

子どもたちも、気になるココをきれいにしたい!という思いから、トイレや階段、廊下、ひまわりルーム、昇降口など、様々な場所に進んでわかれ、一緒に一生懸命掃除する姿がみられました。

お家の方も「1時間では全然時間が足らない」「もっと掃除用具持ってきたらよかった」と言いながら、学校のために汗をかいてくださいました。ほんとうにありがとうございます。

おかげさまで、昇降口やトイレの鏡などがぴかぴかになり、他の学年の子たちが「わ、きれい」とつぶやいていました。6年生の愛校活動の姿を見て、下学年がまた何かを感じ、バトンをうけ、次への行動につながるかな…と思います。

2月17日(月曜日)

人権尊重をめざす市民のつどい

2月15日土曜日に、野洲市人権尊重をめざす市民のつどいが、野洲文化ホールで行われました。

祇王小も、2学期に人権についてじっくり考える機会をもち、詩や作文、ポスター、標語などの人権作品づくりに取組みました。

この日は、その中で入選した子どもたちの表彰式が行われました。

祇王小からは4年生代表児童が、ステージの上で詩を発表してくれました。

こんな詩です。

気持ちの味

気持ちの味は 悪口を言われたら

すぐに にがくなる

やさしい言葉を言われると

あまい味になる

気持ちの味には いろいろな味がある

かなしくなると 何も味はしない

おこると からい味になる

気持ちの味は 言葉ですぐにかわる

たくさんやさしい言葉をつかうと

とてもあまい味になる

すてきな詩です。なぜ、この詩をつくったのか聞いてみたら、「たくさんやさしい言葉をつかう学校にしたいから」と話してくれました。

相手のことを考えて言葉を使い行動できるやさしい子になるよう、これからも勉強し続けたいと思います。

2月17日(月曜日)

とつぜんの「救給カレー」

給食センターからのお知らせにもありましたように、本日、とつぜん、センター内のボイラーが停止したことで調理ができなくなり、予定の給食提供が中止となりました。

そのため、非常食として備蓄されていた「救給カレー」が提供されました。

教室をのぞいてみると、「意外においしいわ」や「冷たいからちょっと残念…」など様々な声があがってましたが、非常時の対応として、みんなで非常食をいただく経験も大事だったかもしれません。

その後、ボイラーが無事なおり、来週からいつもどおりの給食に戻るとの連絡が入りました。感謝していただきたいです。

2月14日(金曜日)

5年生 歯科衛生士さんと歯磨き学習

歯科衛生士の上船先生に来ていただき、5年生が「歯肉炎から歯を守ろう」の学習をしました。

上船先生の、非常にテンポのよい、楽しいやりとりのなかで、歯垢が歯周病の原因になることを学び、正しい歯磨きによって予防できることに気づきました。

そのあと実際に、正しい歯磨きの仕方で、一人ひとり歯を磨いてみました。

祇王小では、1年生と3年生と5年生で、この歯科衛生士さんによる学習を続けています。

〈子どもの感想〉

・私は歯を磨くとき、きつく磨いてしまっていたので、先生の話を聞いて、やさしく丁寧に磨いていこうと思いました。

・いつもお母さんにしっかり歯を磨きなさいと言われる意味が分かったし、歯をしっかり磨かなかったら、歯肉炎になって、大事な歯を失ってしまうから、これからもしっかり歯を磨きたいです。

・私は、歯が健康か健康でないかわからなくて、しかも私の歯茎は出血するので、ちゃんと健康に戻したいです。

2月13日(木曜日)

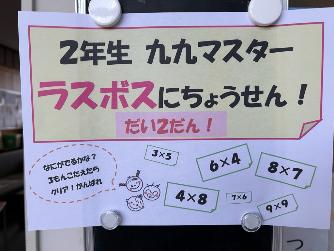

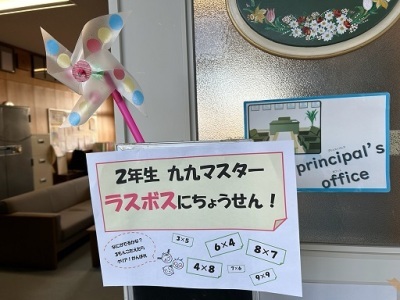

2年生ラスボスに挑戦!九九マスター第2弾

a

今週から、2年生の九九マスター第2弾がはじまりました。

一人ひとりがラスボス(校長です)のところに来て、九九の問題に挑戦する第2弾です。

校長室での挑戦が終わり、みごと合格すると、今度は職員室に行って、「〇〇ちゃん、九九マスター合格しました!」とお披露目。

そして、職員室にいる先生がみんなで「おめでとう!」と声をかけ、拍手します。

子どもたちは、ちょっぴり照れくさそうですが、ほめてもらえて内心うれしそうです。

みんなで子どもたちを見守り支えています。

2月12日(水曜日)

つつじ学級で「豆まき」 ~いいことが舞い込んできますようにと願いを込めて~

今朝はとても寒く、頬にあたる風が冷たく痛いくらいでした。

けれども、この寒さの中でも、サクラやイチョウの木には、まだかたいつぼみがしっかりと春を迎える準備をしているなあと感じました。

さて、1時間目、体育館につつじ学級のみんなが集まりました。

もうすぐ節分です。

いいことをよび込んで、新しい春を迎える!…そんな節分に込められた願いを、松井先生から聞いたあと、一人ひとりに豆が配られました。

子どもたちはワクワクしていました。このあと、体育館に入ってくるオニを心待ちにしながら…。

オニがこわい子は、安全エリアであるステージにあがるとだいじょうぶルールがあります。

大きなオニが3オニ入ってきました。

「オニはそと!福はうち!」と大盛り上がり。みんなの笑顔がはじけていました。

楽しんだあとは、たいへん!

みんなで、散らばった豆を集めることもがんばりました。

いいことがきっと舞い込んでくると思います!

1月29日(水曜日)

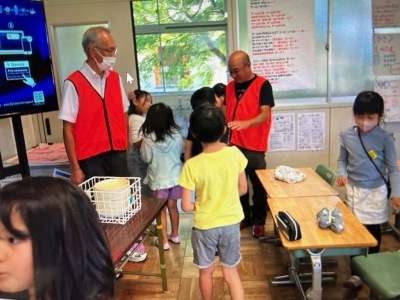

1年生活科「昔遊び名人に学び、一緒に遊ぼう!」

1年生が生活科の学習で、地域や保護者 約20名の「名人」に来ていただいて、昔遊びを一緒に楽しみました。

来ていただいた名人さんを、案内係の子どもたちが優しく案内します。また、進行係が仲間と協力してすすめます。

さて、会が始まると、子どもも名人も大盛り上がりでした。

こま回し、竹とんぼ、おはじき、おてだま、めんこ、ヨーヨー、だるまおとし…など、それぞれがやりたいコーナーに分かれて、夢中になって遊びました。

子どもたちは、「名人さんに教えてもらって、ヨーヨーの引き寄せるコツがわかった。」「名人さん、やさしいし、うれしい。」「コマ、いっぱい持ってきてくれて楽しかった。もっと一緒に遊びたい。」…とつぶやいていました。

名人さんとのやりとりがとっても自然でほんわかしていて、ワザを学ぶだけでなく、温かい人柄に触れ、素敵な時間となりました。

皆さんのおかげで、豊かな体験活動を行うことができました。ほんとうにありがとうございました。

地域や保護者の皆さんが、「あ~楽しかった。また呼んでください!また来ます。元気もらいました!」と言って、元気に帰ってくださったことも、うれしいなと思いました。

1月28日(火曜日)

第33回「子育て報告会」が行われました

1月26日(日曜日)に、祇王学区青少年育成事業の「子育て報告会」が“コミュニティセンターぎおう”で行われました。

未来を担う子どもたちの健全育成をめざして毎年行われているものです。

祇王幼稚園、祇王明照保育園、祇王小学校、野洲北中学校からの取組報告を、たくさんの保護者や地域の皆さんが聞きに来られていました。

祇王小からは、3年生の学習「祇王のおすすめスポットを紹介しよう」、4年生の学習「森林環境学習で学んだこと」、5~6年生の夢委員会の「ひまわりプロジェクト」についての発表を、代表児童ががんばってしてくれました。

「ひまわりプロジェクト」の発表では、「今回初めて、自分たちで考えてチャレンジしたことで、たくさんの人と関わることができ、とてもいい経験になった」、「何度もボランティアで参加してくれた祇王小の仲間、草むしりや耕し、たねとりやたね数えなど、協力してくださった保護者や地域の皆さんのおかげでプロジェクトが成功してうれしかった」といった思いを自信たっぷり話してくれました。

また、PTAさんからの活動報告はとてもわかりやすく、祇王の宝である子どもたちが、これからもたくさんのやさしさに触れ、子どもも大人もいきいきと過ごせる地域にみんなでしていこう、そして、祇王大好き祇王っ子をどんどん育もう!と発信してくださいました。

1月27日(月曜日)

1年生図画工作科「ぺったんコロコロ」 ダイナミックに楽しみました

図工の学習で、いろいろな物を使って、ぺったんしたり、コロコロしたりして、大きな大きな紙にうつしてできる形や色を見つけながら、思う存分遊びました。

やっていくうちに、子どもたちは、形のうつし方を工夫するようになり、頭をつかい、「これでやってみたら、どううつるかな?」「この向きでやってみたら、どうなるやろ」「これとこれを合体させてやってみたら面白いのができそう」などなど、いろいろと試していきます。

また、できた形を見て、心の中にどんどんストーリーが生まれ、ぶつぶつお話しながら楽しみ始めます。

これが大事です。

目をギラギラさせながら、うつした形や色の面白さを思う存分味わっていました。

1月24日(金曜日)

4年生音楽の学習で「お琴体験」

4年生では、音楽の学習「日本の音楽でつながろう」で、日本に古くから伝わる楽器「琴」の音色に親しみ、実際にお琴を演奏する体験学習を行いました。

野洲市にお住まいのお琴名人 小野田先生と川波先生をゲストにむかえ、お琴にまつわるお話をいろいろとお聞きした後、実際に一人ひとり体験させていただきました。

琴は、楽器全体を竜の姿にたとえ、いろいろな部分の名前に「竜頭」とか「竜尾」など「竜」がついていると教えていただきました。

お琴の音色を初めて身近で聞いた子どもたちは、「わあ、きれい!」「神社巡りのテレビで流れているみたい…」「左手があるのとないのとでは、音のゆれが違うな」と口々につぶやいていました。

いざ「つめ」を親指に付け、身近な「さくら」の曲に挑戦です。

「七、七、八~」と口ずさみながら、夢中になって、初めての琴を楽しみました。

1月23日(木曜日)

1月22日の学習参観ありがとうございました!

寒い日でしたが、参観いただき、子どもたちの様子を見ていただくことができました。ありがとうございました。

4年2組では、初めての彫刻刀を使った学習を行いました。

前日、版画の板に下絵をうつすとき、先生から「魔法の紙」の話を聞いた子どもたち。ドキドキワクワクな気持ちがとても伝わってきました。

いよいよ参観日。初めての彫刻刀体験。小丸刀を使い、まずは板の裏側で彫る練習です。

反対の手でしっかりと板をおさえ、彫刻刀の前に指が出ないよう、慎重に真剣に彫っていました。

つつじ4組では、お正月にちなんだ食べ物のついて学習し、それぞれに願いや意味があることを学びました。

ところで、「伊達巻」を見たことがなかった子どもたち。

なんと、上田先生がお家で伊達巻を作ってきてくださり、子どもたちは大盛り上がり!

その後、ちょっぴり味見もさせてもらって、「伊達巻」のことが心に刻み込まれた一日となりました。

1月22日(水曜日)

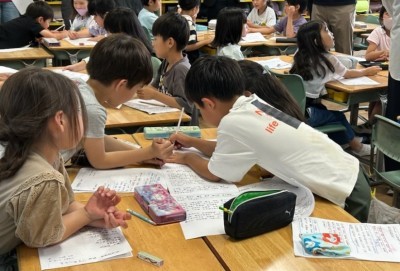

5年生算数 頭の中でいっぱい汗をかいています

5年生が、初めて出合う「台形」の面積の求め方を考えました。

台形の面積の公式に当てはめるのではなく、図形を見て、今まで学習した内容(既習内容)を生かして求められないか、一所懸命知恵を振り絞っていました。

台形を長方形に変身させて考える子、台形を平行四辺形に変身させようとしている子、習ったばかりの三角形の面積を使って考える子…など、たくさんの考え方が生まれていて、発見したときの「やった!」という心のガッツポーズが伝わってくるようでした。

試行錯誤を繰り返し、どの方法でも答えが同じになることや、これらの考え方が公式に結びついていることに気づいた子どもたち。

こんなふうに、頭の中にたくさん汗をかき、考える力を伸ばしています。

1月21日(火曜日)

今週は「給食感謝週間」です

今週は「給食感謝週間」で、全校で様々な取組を進めます。

ねらいは大きく2つ。

- 毎日食べている給食は、たくさんの人の力によって作られていることを知り、感謝の気持ちをもつ。

- 食に関心をもち、好き嫌いせず食べることや、栄養のバランスをとることの大切さを学ぶ。

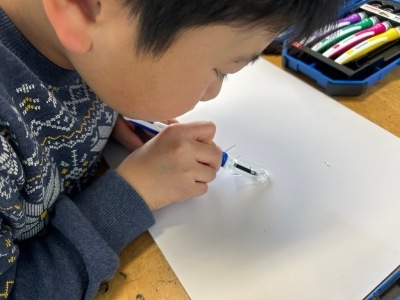

給食委員会が各学級に「紙芝居の読み聞かせ」をしたり、給食時間に給食センターの動画を視聴したりします。また、お世話になっている皆さんに、感謝の気持ちを手紙にして渡す予定もしています。

今朝、さっそく、給食委員が読み聞かせをしていて、その後で「給食は栄養バランスを考えて作られているので、みんな好き嫌いをせず食べましょう。」とみんなにメッセージを伝えていました。

また、子どもたちが、配膳室に食器などを返すとき、入れる場所を間違えないように写真をよく見て返したり、給食委員が確認をしたり…。後片付けしてくださる方のことを考えて動き、「ごちそうさまでした!」と元気に声をかける姿は、うれしいなと思いました。

毎日あたりまえのようにいただいている給食ですが、決してあたりまえではありません。

どんなときもどんなことも、感謝の気持ちを忘れないようにしたいです。

1月20日(月曜日)

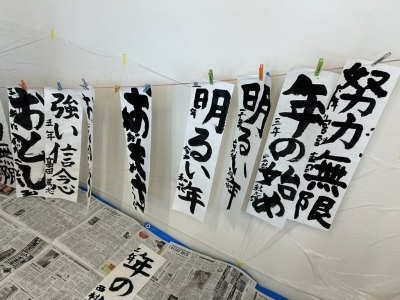

地域ぐるみで子育て! コミセンでの「新春書き初め&もちつき大会」

コミセンぎおうで、18日土曜日、書き初め大会ともちつき大会が行われました。

地域の皆さんが、祇王っ子に、昔からの伝統行事をぜひ体験させてやりたい!楽しいことを経験させてやりたい!と、毎年計画されているものだそうです。

子どもたちのことを想い、いつもいろいろと考えてくださっていることが、ほんとうにありがたいなあと感謝の気持ちでいっぱいです。

地域の方とお話していると、今年は例年より多くの子どもたちが参加してくれたとのことでした。

子どもたちとともにお家の方もたくさん来られていて、大賑わいでした。

書き初めは順番待ちでしたが、自分の番が来ると、真剣なまなざしで筆をとり、やさしく教えてもらいながら、心を込めて書いていました。

もちつきは、子どもたちとともに、私も少しへっぴり腰ながら、思う存分楽しみました。

この日は、とってもいいお天気で、青空のもと、祇王ならではの温かさと明るさで満ち溢れた、すてきな時間が流れていました。

1月18日(土曜日)

どの命も、かけがえのないもの

30年前の今日は、阪神淡路大震災が起こった日です。

早朝の5時46分でした。

12月の地震の避難訓練のときにも震災の話を子どもたちにしました。

自分の命も仲間の命も、どの命もかけがえのないものです。

大切に生きていけるよう、これからも勉強し続けたいと思います。

さて、昨日16日に2年生の生活科の学習で「ハグベビー」さんに来ていただき、実際に赤ちゃんと触れ合い、離乳食や子育てのお話をお聞きしました。

子どもたちは大興奮でしたが、授かった小さな命を大切に想って育てられてきたことが実感でき、とてもすてきな出会いの学習となりました。

〈子どもの感想〉を一部紹介します。

- 離乳食を見て、今食べているご飯と違いました。赤ちゃんはこんなご飯を食べているんやなあと思いました。自分が8年前のとき、こんなに小さかったんやなあと思いました。

- 赤ちゃんははじめ生まれたばっかりのときは、はいはいしかできないけれど、2、3歳くらいになると立つこともできるし、走ることもできるし、自分でスプーンを持って自分で食べることもできるから、大きくなるとできることが多くなるから、成長って大事だなと思いました。

- 私の名前に「やさしい」の漢字が入っているので、お母さんお父さんはやさしく育ってほしかったのかなと思いました。お家に帰ったら、「私の名前ってどんな気持ちがつまってるの」と言いたいと思います。

1月17日(金曜日)

1年生生活科「むかしあそび」の学習で たこあげ

晴天のもと、1年生が運動場でたこあげを楽しみました。

たこは風がよくはらんで、気持ちよく空を泳いでいる様子でしたが、途中から、仲間のたこと絡まって大変なことになってしまいました。

今1年生は生活科で「昔から伝わる遊びを楽しもう」の学習をしています。

こままわしやけん玉、お手玉などいろんな昔遊びにチャレンジしています。

1月28日には「むかしあそび名人」さんにコツを教えてもらう予定!今から楽しみにしている子どもたちです。

1月15日(水曜日)

まっしろな運動場!寒くても休み時間は元気いっぱい

1月10日、運動場が真っ白になるくらい、雪が降りました。

朝からとても寒い日で、手袋をしていても刺すように指先が痛く感じるほどでした。

こんな日も地域や保護者のSGさんは、子どもたちの見守りをしてくださっていて、有難い気持ちでいっぱいです。

さて昼休み、元気に運動場に飛び出してきた子どもたちは、雪合戦をしたり雪だるまをつくったりして、雪の日を思う存分仲間と楽しんでいました。

1月14日(火曜日)

朝のひとこま と 書き初め

3学期2日目の朝、登校してきた子どもたちが運動場に集まっていました。

見てみると、水たまりに張った氷をうれしそうに手にしています。

今日はとても寒い朝だったので、5ミリくらいの分厚い氷になっていてみんなびっくり大興奮。

さて、学級をまわっていると、書き初めをしている学級がたくさんありました。

書き初めは、新年になって初めてかく“日本の年中行事”でもあります。

気持ちを入れて、心を込めて、ていねいに一文字一文字真剣なまなざしで書いている姿が印象的でした。

1月8日(水曜日)

おかげさまで 2025年がスタート!

おかげさまで、3学期始業式の日を迎えることができました。

祇王小学校に子どもたちの元気な姿が戻ってきて、とってもうれしいです。

朝の交差点では、SGの皆さんにも出会いました。寒い中、子どもたちのためにほんとうにありがとうございます。

本年も、夢いっぱい・元気いっぱい・笑顔いっぱいな祇王小をめざしてがんばります。

そして、日々感謝の気持ちを忘れず、一歩一歩積み重ねていくつもりです。

どうぞよろしくお願い申しあげます。

さて、2学期の終業式のとき、代表児童が2学期を振り返って作文を読んでくれました。

日々大事にしていることが、ちゃんと子どもたちの中にあることがわかって、うれしいなと感じたので、一部ですが紹介します。

『私は2学期の学校生活の中で、とても感動したことがありました。それは運動会のリレーで仲間と協力できたことです。本番までの時間は限られていましたが、その一つひとつの練習でみんなが団結できたことで、走りだけでなく仲間の応援も気持ちよくすることができるようになりました。休み時間をリレーの練習に使うほど、みんなの気持ちは強くなりました。私は、バトンパス練習のときに、友だちのよかったところを見つけて伝え合うことをがんばりました。全員が大切な仲間だから、得意な人も苦手な人も自信をもって走ってほしいと思ったからです。そして、当日リレーの本番では、しっかりと練習の成果を出し切り、一位をとることができてうれしかったです。一位になれたのは、みんなが心を一つにできたこと、他の学年の人も全力で応援してくれたこと、そして何より練習のときにたくさんの刺激をもらった他のクラスのみんなのおかげだったと思います。これからは、今回の経験を活かして、できないこともあきらめずに、仲間と協力して努力すること、まわりへの感謝の気持ちを忘れずに過ごすことを大切にしていきたいです。』

『私が2学期にがんばったことは3個あります。ます1個目はFSです。初めて会った守山の小学校の人と班活動があって、最初は緊張したけれど、班の子が優しくしてくれてとても話しやすかったのでうれしかったです。夜にはボッチャをしてさらに仲良くなり、さよならの会では「また会いたいね」というほど仲良くなり、とても楽しかったです。2個目は運動会の係活動です。初めてやってわからないところもあったけれど、困っていると6年生が丁寧に教えてくれました。運動会は1年から6年のみんなにとって大切な行事なので、私はとても一生懸命とりかかりました。不安もあったけれど、全校のみんなが楽しくできて私も思い出に残りました。最後は委員会です。委員会活動は学校をよりよくするために、みんなで協力して行う活動です。私は笑顔委員会で、ふわふわ言葉であふれる祇王小学校にするために、ふわふわ言葉の取組をしました。今言った3個とも、すごくがんばりました。来年は最高学年なので、今からどうしたらよいか考えていきたいです。』

2025年1月7日(火曜日)

地震を想定したシナリオレス避難訓練をしました

災害はいつ起こるかわかりません。

今回は、地震による校舎の被害があった場合、危険箇所を避けて、安全に逃げるという訓練を行いました。

教師も、どこに被害が出るのかを知らされていないので、とっさの判断が必要になります。

校舎の2カ所が崩れて通れないという情報を聞いて、子どもも大人も落ち着いて安全に避難できました。

日頃から、訓練を実施して備えることと、「情報を聞く力」や「どうすればいいかなと考え判断できる力」を鍛えることが大切です。

大切な自分や仲間の命が守れるよう、これからもみんなで勉強し続けたいと思います。

おうちでもぜひ、地震の備えについて話し合ってみてください。

12月16日(月曜日)

「ぎおうっ子ひまわり隊」と歩いていると…

毎週木曜日のお昼には、地域の「ぎおうっ子ひまわり隊」が来てくださり、校舎をまわりながら、子どもたちや先生たちと関わってくださっています。

「ひまわりルーム」で少し話をしていると、以前よりも多くの子どもたちが「こんにちは!」と部屋の前で立ち止まって挨拶をしてくれることに気づきました。

また、校舎をまわっているときに、「一緒にあそぼう」とか、「今日、私の誕生日…」と、ひまわり隊に話しかける姿も見られます。

10月から始めた「ひまわり隊」は、地域の宝である子どもたちにとって、身近な存在になりつつあることを、とてもうれしく感じます。

この日は「ふれあい遊び」の日。寒い中でも、異年齢の仲間どうし、遊びを通して触れ合いを深めていました。

掃除の時間になると、5年生が保健室前廊下を一生懸命ワイパー拭きしてくれていて、心も廊下もとても気持ちよくなりました。

12月12日(木曜日)

1年生 生活科あきまつり第3弾! ~お家の人や地域の方を招待して~

1年生生活科で、見つけた「あき」を使って、おもちゃをつくりました。

つくったおもちゃで、ぜひたくさんの人に遊んでもらいたいと考え、あきまつりをすることになりました。

あきまつり第1弾は1年生の仲間どうしで。

第2弾は来年度入学する5歳児さんに。

第3弾はお家の方や地域の方を招待して楽しんでもらうことにしました。

12月10日には、お忙しい中たくさんの方に来ていただいて、子どもたちもうれしそうで大張り切りでした。

相手が変わると、子どもたちの対応のしかたが変わっているのがわかりました。

子どもなりに、相手に合わせ、どうすると楽しんでもらえるかを考え関わっているのだなと思い、とてもいい学習になっていると感じました。

参加していただいた地域の方が「校長先生、すごくいい経験ですね。子どもたちがよく考えて動いていて、感動しました。」とあとで話に来てくださいました。

12月11日(水曜日)

学校の花壇が少しずつ変化しています

3年生が進めている「オレンジプロジェクト」。

オレンジのコスモスは枯れてきて、今、種をたくさん身につけています。

そこで、円形花壇に、新たに、黄色やオレンジのビオラやパンジーの苗を植えました。

用務員の谷さんが種からわが子のように育ててくださった大切な苗を、3年生がお手伝いしてくれて、花壇に植え替えをしました。

毎日水やり当番を決めて、ジョウロで忘れず水やりをしてくれているのがうれしいです。

正面玄関の植え込みにも、苗を植えました。

体育館の花壇のクリサンセマムも大きくなってきました。

花が咲くのはまだまだ先ですが、きれいな花壇を見ると心が和みます。

12月10日(火曜日)

はつらつ野洲っ子育成フォーラム!

12月7日(土曜日)に開かれた「はつらつ野洲っ子育成フォーラム」に、祇王小学校5年生代表児童が作文を発表してくれました。タイトルは、「地域行事の大切さ」です。

地域行事に参加することは、地域の方とのふれあいを通して、自分の住む町のことを好きになり、みんなへの感謝の気持ちに気づく大事な機会になるのだということを、自分の体験を踏まえて発表してくれました。

とてもいい発表でした。ひまわりルームにも作文を掲示しています。よかったら見にきてください。

12月9日(月曜日)

12月6日 祇王小学校 人権集会を行いました

12月2日~6日は、祇王小人権週間でした。

月曜日に、まず笑顔委員会が、「自分や友だちのことをじっくり考えよう」「あたたかくやさしい心であふれる祇王小をみんなでつくろう」と発信してくれました。

今年度は、全部の委員会で、「人権」を大切にする取組を考え、実践しています。

例えば、

アルマジロ委員会は、「あいさつプラス運動」を考え、毎朝校門に立っています。「あいさつプラス」とは、「おはよう」のあとに、タッチや握手、ちょっとした一言を添える取組だそうです。いいことを考えたなあと思いました。

えがお委員会は、人権集会の進行だけでなく、日常に起こりそうなエピソード劇を全校に見てもらい、身近な人権について、考えるきっかけをつくりました。

どの委員会も「仲間のこと、人権のことを大切に考えたアクション」を起こしてくれました。

人権集会では、「ふわふわ言葉の取組紹介」や「人権作品の紹介」も行いました。

どの作品も、一人ひとりが人権をしっかりと見つめ、考えたことがよく伝わってきました。

5年生の発表では、今年度実施した「スクールロイヤー(弁護士)によるいじめ防止授業」のことを思い出して、感じ考えたことを作文に書いて発表してくれました。心のコップの水があふれることのないように、言葉や行動を考えていきたい気持ちを、自分の体験を通して話してくれました。

祇王小では「いじめストップアクション」をみんなでやっていきます。

自分もまわりにいる仲間も、心がいつもニコニコして元気でいられるように、誰一人悲しい思いをする人がいないように、「いじめをしない・させない・ゆるさない」学校の「空気」をみんなでつくっていきたいと思います。

みんなが笑顔になる挑戦を、これからもみんなでやっていきます。

12月6日(金曜日)

人権週間中 1年生生活科 園児さんを招待して“あきまつり”

朝から、1年生がワクワクしていました。

祇王幼稚園と祇王明照保育園の5歳児さんを招待して、いよいよあきまつりのお店オープンです。

5歳児さんの言うことに耳をぐっと近づけて小さな声を聞き取ろうとする姿、言葉ではわかりにくいかもしれないから見本を見せようとしたり一緒にやろうとしたりして相手のことを考える姿、けがをしないように相手を気遣う姿など、うれしい姿がたくさん見られた1年生です。

5歳児さんへの、自然な「やさしい眼差し」「やわらかな笑顔やことば」がうれしい時間になりました。

12月5日(木曜日)

人権週間中 つつじのお店屋さん第2弾!

先日、つつじ学級で、お家の方をお客さんに招いて「つつじのお店やさん」をしました。

そのあと、学習を振り返って、よかったことと こうすればよかったなと思うことをみんなで出し合い、次のお店やさんに向けての“作戦会議”をひらいていました。

今回の「お店やさん第2弾」は、お客さんが先生です。前回よりレベルアップしていて、みんなよく考えたなあと感心しました。

私が楽しみな気持ちすぎて、開店前から入口の前で待っていると、「ちょっと早すぎ~!」と言われながらも、子どもたちのテンションがあがっていく感じがしました。次々にたくさんの先生が来て列ができるのも、うれしそうでした。

お客さんを気遣った声かけや案内、促しなどのいきいきしたやりとりも楽しかったですが、今はもう次のめあてに向かって心が動いているのだと担任の先生から聞きました。

「計画して、やってみて、振り返って、次に生かす」を繰り返し、自信が積み重っていきます。

みんなの表情がきらきらと輝いていました。

12月4日(水曜日)

人権週間 4年生「一人ひとりの感じた“きれい!”を撮った写真を見合いっこ」

10月に、地域のカメラマンさんに来ていただき、「写心」のお話を聞いて、一人ひとりが「きれい」と感じるものを写真におさめました。

今回は第2弾!

その写真をプリントアウトしてくださって、みんなで、写真を見合いっこしました。

まず、どのクラスも、仲間の写真を見るとき、「わあ~!!」と自然な拍手がおこるのが素敵でした。

どんな写真なのか、友達の話を聞いたあとは、カメラマンさんが「一人ひとりの写真のいいところ」を話してくださいます。ほめてもらって、みんなとってもうれしそうで誇らしそうでした。

今週は人権週間です!

一人ひとりのことを大切に思い合える、とっても温かい空気と温かい時間が流れていました。

この「空気をつくっていくこと」を、みんなでしていきたいと思います。

〈子どもたちの感想〉からも、その様子がわかるので紹介します。

- 自分がとった写真にも他の写真にも、全部、自分の思いがつまっていて、写した人の気持ちがあふれ出るほど、すごく出ていたので、写真ってすごいなと思った。

- 友だちのを見て、「すごいな」「こんな撮り方もいいな」と思った。

- みんなの写真を見て、自分のと違う撮り方や、違うものを撮っていたから、みんなの個性が豊かだなと思った。写真のことをもっと知りたくなったし、写真をもっと撮りたくなった。

- たてで撮っている人も、横で撮っている人も、斜めに撮っている人もいて、みんな個性豊かで、みんなとてもいいなって思いました。

- 写真でとると、ふだん見えていないことに、あらためて気づいた。

- 写真は、愛情やそのときの様子まで知れるからすごいと思った。こんなすごいものが身近にあるのはすごいことと思った。

- 「きれい」というキーワードで、あれだけの写真が撮れたことがすごいと思った。その「きれい」の写真の中に、「すごい」「かわいい」「かっこいい」を入れるのがすごいと思った。

- みんなすごかった。またやりたい。次は虹をとる。

- 人によって、上や下を向いているから、みんなの写真がどこで撮っているかを見つけるのが楽しかった。身近なところで、きれいは見つけられた。

12月2日(火曜日)

来週は人権週間! 各委員会の“人権を大切にする取組”が進んでいます

運動委員会が、全校放送で、来週の人権週間にかけて“けいどろ大会”をするお知らせをしてくれました。

これは、友達と協力しながら、遊びを通して、みんなが仲良くなってほしいという願いからです。

1回目は6年生でした。

運動委員会がゼッケンをつけ、みんなにルール説明をし、仲間づくりを楽しんでもらおうとがんばっていました。

11月29日(金曜日)

5年生「おいしいご飯とおみそしるをつくろう」の学習

今週“びわ湖フローティングスクール”で、仲間との交流や体験活動をたっぷりとしてきた5年生。

今週は体験学習盛りだくさんの週です。家庭科の学習で調理実習も行いました。

今回は、地域の方にお世話になって9月に稲刈りをさせていただいたお米をつかって、班ごとに協力しながら、おなべでご飯を炊き、おみそしるをつくります。おみそしるの出汁は、煮干しやかつお、こんぶなど。

少し疲れているのかなと思いきや、元気いっぱい、仲間と協力し、役割分担をしながら、真剣に取組んでいました。

「お出汁がよくきいていて,おみそしるがすごくおいしい。」

「稲刈りしたお米のごはんが、もっちもち!」

「おなべでご飯をたくとき、時間とか火加減とかをしっかりみるのをがんばった。」

「お味噌は、ちょっとずつ溶かして入れるんやって。」

など、口々に感想をうれしそうに話してくれました。

11月28日(木曜日)

野洲図書館さんと祇王小図書ボランティアさんによる「お話会」

わくわくしながら、子どもたちが3階多目的室に集まってきます。

21日と22日の2日にわたって、野洲図書館さんと祇王小図書ボランティアさんがコラボして、「お話会」を開いてくださいました。

素話や紙芝居、人形劇のお話にぐっとひき込まれ、浸りながら、とても幸せな時間を過ごすことができました。

子どもたちは、思わずクスっと笑って友達と顔を見合わせたり、ハラハラしながら身をのり出してお話に聞き入ったりしていました。

今年度、祇王小は、かんがえる子をめざす取組の一つとして、「読書」に力を入れています。

今回の「お話会」や「ブックトーク」、また、「お家での読み聞かせ」はとてもいい取組なので、これからも続けていきたいです。

11月22日(金曜日)

ラスボスに挑戦!2年生の九九マスター

「校長先生!明日休み時間に行きます!」

「うん、待ってる。今日も待ってたんやで」

「今日は練習してたねん。8の段がもうちょっとやから」

「わかった。がんばれ!」

2年生の「九九マスター」。

先日は、保護者や地域の方に聞いてもらっていましたが、今回は「ラスボスに挑戦」です。

ラスボス(校長です…)が問題を3問出し、クリアできたらシールをゲット!というしかけを、2年生の先生が考えました。

今、少しずつ、休み時間に、校長室に子どもたちが挑戦にきています。

お家でも励ましていただけるとうれしいです。

子どもたち、がんばっています!

11月19日(火曜日)

6年生理科 村田製作所出前授業

11月18日と19日に、村田製作所さん来ていただいて、6年生が「電気とわたしたちのくらし」の学習をしました。村田製作所さんが一人1こずつ実験セットを用意してくださいました。

手回し発電機で電気をつくったり、つくった電気を使ってプロペラをまわしたりして、体験しながら楽しく学べました。

ムラタセイサクくん(ロボット)の動きに釘付けの子どもたちでした。

感想しょうかい

- ムラタセイサクくんを見て、すごいなと思いました。バランスよく立っているところや、Bluetoothにつなげて操作しているところが面白かったです。日の光でオルゴールを鳴らしているときに、光を遮るとピタリと止まったのにとても驚きました。どうやって、日の光を電気に変えているのか不思議でした。

- 休憩のときにムラタセイサクくんの中身を見せてもらい、とても大変な作業をして作ったんだなと思いました。実際の動きを見たら、とても賢いロボットだと感心しました。

11月18日(月曜日)

祇王っ子みんなが 自分も仲間も大切できる子をめざして

祇王小では、12月2日~6日を「人権週間」とし、人権をみつめ、気づき、考え、話合い、行動することを目的に様々な取組を計画しています。

とくに今年度の目玉は、「子どもたちの主体的なアクション」を大事にすることです。

先日、「委員長会議」が開かれ、えがお委員会から、「今年度は、全委員会で、人権を大切にする取組を考え、取組んでほしい。」という提案がありました。

さっそく、各委員会が自分たちのできることを考え、取組み始めています。

例えば、図書委員会は「人権にかかわる本の読み聞かせをしようかな…」「図書室前に、人権の本を紹介しようかな…」と話していました。他にも、人権にかかわる劇のシナリオを作り、みんなに見てもらおうかと考えている委員会もあります。また後日、続編をお伝えします。

各学年学級では、一人ひとりが人権作品(作文、詩、ポスター、標語など)を作りました。

手話のうたも練習しています。

また、11月15日の学習参観では、人権にかかわる道徳や学級活動の授業をみていただきました。お忙しい中、参観いただきありがとうございました。

これからも、自分も仲間も大切にできる子をめざし、日常を大事に、学校・家庭・地域みんなで積み重ねていけたらと思います。ご協力よろしくお願いします。

11月16日(土曜日)

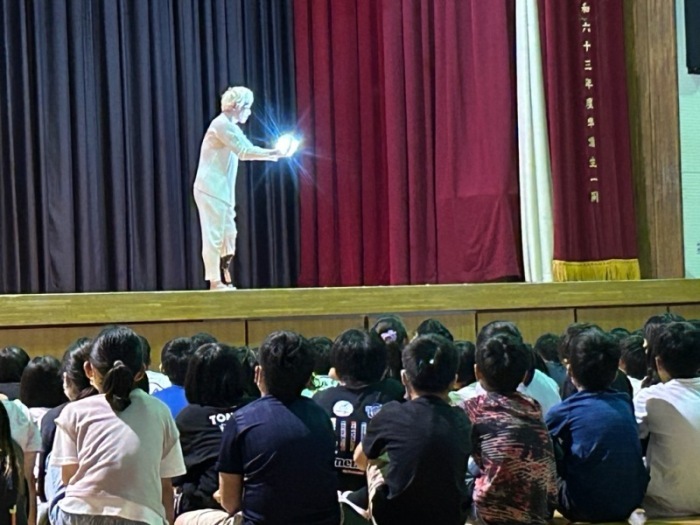

PTA主催「ぎおう学級」で全校芸術鑑賞

PTAさんが計画してくださって、11月15日に、かげ絵を取り入れたお話劇の鑑賞を全校で行いました。

子どもたちは、体育館に入ったとたん、「わあ~、ワクワクする~」「楽しみ!」と目をキラキラさせていました。お話に浸り、実際に、手を使った、カニやフクロウなどのかげ絵にも挑戦。

ワクワクの楽しいひとときを過ごすことができました。

PTAの皆さんには大変お世話になり、ありがとうございました。

終わってからも、手を組合わせ、試している子がたくさんいました。

11月15日(金曜日)

つつじのお店屋さん オープン!

11月15日の昼休みに「つつじのお店屋さん」を開きました。

子どもと先生が一緒になってこれまでがんばって準備してきて、この日この時間を楽しみにむかえた様子が、一人ひとりの表情にあふれていました。

部屋には、手作りの物がきれいに飾られ、お客さんに見て選んでもらえるようにばっちり準備されています。案内係もレジ係もみんなそれぞれスタンバイ。

いよいよオープン前、松井先生が「失敗してもいいんだよ。先生たちはそばにいるからね。」と声をかけると、うんとうなずきながら、子どもたちの「よし!がんばるぞ!」の気持ちスイッチが入ったように見えました。

どの子も、ものすごくはりきって、それぞれの役割を「主体的に」がんばっている姿に感動!

一つひとつの経験を通して、こうやって自信を積み重ねていくんだなと改めて感じました。

11月15日(金曜日)

警察署の方を招いて、交通安全教室

警察署の方に来ていただいて、低・中・高学年に分かれ、交通安全教室を実施しました。

低学年は「安全な歩行の仕方について」、中高学年は「自転車の乗り方について」学習しました。

全国的に、中1での自転車通学の際の事故が多いと言われるので、今、自転車の安全な乗り方を学んでおくことはとても大切です。

とにかく、ポイントは、「自分の目でみて、確かめ、判断すること」。

青信号でも、スクールガードさんがいてくださっても、です。

1年生の感想より

- 右見て、左見て、もう一回右見て、車が通り抜けてから行きます。

- 信号を自分でしっかり見ます。おまわりさんが言ったこと守ります。

11月14日(木曜日)

4年生 森林環境学習で学んだことを いよいよ発信!

4年生が、1学期からずっと取組んでいる「森林環境学習」。

自分たちが学んだことをぜひ伝えたい!と、今「伝えたい相手」に伝えています。

例えば、市役所、幼稚園や保育園、ひまわり隊の皆さん、低学年の子どもたち…。

対象は様々です。

かなり緊張しながらも、「相手に合わせ」「相手に伝わるように」「自分たちで言い方や見せ方を考え工夫」しながら、はりきって発表しています。とってもいい経験をしています。

どの子も、終わった後の「やってよかった~!」という表情がとても印象的です。

11月13日(水曜日)

2年生 生活科まちたんけん!

2年生は、生活科の学習で、地域の様々な場所に出かけたり、地域の方に来ていただいてお話を聞いたり質問したりしています。これまで、コミセンぎおうや、郵便局、駐在所、散髪屋さん、駄菓子屋さんなどに出かけました。スクールガードさんに来ていただいて、聞きたいことを尋ねたりもしています。

郵便局では、「仕事をしていてうれしいことは何ですか?」「今まで強盗が入ったことはありますか?」「祇王っ子のいいところはどこだと思いますか?」など、次々に質問しました。

郵便局の方が、「祇王っ子のいいところは、よく挨拶をしてくれるところと、交通安全を守っているところがいいと思います。」とおっしゃってくださいました。

地域とつながり、地域のよさに触れる学習を大切にしています。

11月12日(火曜日)

体育館入口の花壇に かわいい苗を植えました

3年生の子どもたちがお手伝いしてくれて、体育館入口の花壇に、クリサンセマムのかわいい苗を植えました。

殺風景な花壇にお花を植えたいなあ~と職員室でつぶやいたら、先生たちが花壇づくりに協力してくれて、うれしかったです。

用務員の谷さんたちと一緒に、手のひらにやさしくやさしくポットの苗を置いて、土にそうっとうつします。

「いつ咲くかなあ…」「かわいいなあ…」「体育館に行くとき、楽しみやなあ」とみんなで話しながら、大事に植えました。なんだか優しい気持ちになれました。

余った苗は、円形花壇にもおすそ分けしました。

11月12日(火曜日)

国スポ障スポ開催に向け、6年生が「太極拳」体験!

次年度滋賀県で開催される国スポ障スポ大会を盛り上げようと、野洲市国スポ障スポ大会推進室の方とキャッフィ、そして、野洲市武術太極拳連盟の皆さんが来てくださって、6年生が「太極拳体験」をしました。

息を整え、足を引き寄せ、足をあげて伸ばす…

子どもたちは一生懸命まねをし、ゆっくりゆっくり動いていましたが、私自身はふらふらしてしまって、けっこう筋肉をつかいました。

初めての体験でしたが、国スポや障スポの話も聞いて、来年度が楽しみになりました。

11月11日(月曜日)

5年生が「へちまたわし」を持ってきてくれました

5年生の理科の学習で使った“へちま”。

種を採り、ビーカーでぐつぐつ煮て、乾燥させ、たわしをつくって、校長室に持ってきてくれました。

手作り「へちまたわし」…手洗い場に置かせてもらっています。ありがとう。

11月7日(木曜日)

ひまわりプロジェクト! ~ゆめ委員会の呼びかけで、ひまわりの種とり~

夏前から、ゆめ委員会を中心に進めてきた“ひまわりプロジェクト”。

いよいよ種採りです。

ゆめ委員会が全校に呼びかけ、昼休みに集まった子どもたちやひまわり隊の皆さんが一緒になって、種採りをしました。

下学年と上学年が一緒に仲よく種採りをする姿もほほえましかったです。

でも、数が多くて、なかなか終わりそうにありません。

種を採ったあとは、数えて、村田製作所のみなさんにお渡しし、福島県に送ることになります。

まだまだプロジェクトは続きます。

11月6日(水曜日)

4年生図工 「日常にある“きれい”を写真に残そう ~カメラ体験~」

地域のカメラマンさんをゲストに招き、4年生が図画工作科の鑑賞の学習を行いました。

今回は、4年生全員が、一人1台ずつカメラをお借りして、自分がきれい…と思うものを写真におさめ、見合いっこする学習です。

最初に、「写真」をとるときの「写心」について、お話を聞きました。

写真を撮ると、自分の心がうつってしまう…だから、マナーやルールを守って大切にシャッターを押すことを学びました。

カメラの使い方を知り、目をキラキラさせながら、いよいよグラウンドへ向かいます。

子どもたちの感性はすばらしいです。

そこには、普段、気づかなかったことにも、ふと心をとめ、じっと真剣に見つめるまなざしがありました。

どんな「きれい」を集めてきたのか、とっても楽しみです。

11月5日(火曜日)

11月1日 愛の声かけ運動にキャッフィー登場!

毎月1日、小中合同挨拶運動展開中。

野洲北中学校の生徒会の子どもたちが、祇王小のアルマジロ委員会と一緒になって、校門で「おはようございま~す!」と元気よくあいさつをしてくれました。

地域や保護者の皆さんも、様々な場所で声かけをしてくださって、地域ぐるみのあたたかい見守り活動にご協力いただき、心より感謝申しあげます。

この日は、祇王小に市長さんも来られ、門のところで一緒に挨拶運動をしてくださいました。

そして、キャッフイー登場!

次年度、滋賀県で国スポ障スポが開催されるので、盛り上げに来てくれました。

人気者のキャッフィーのまわりは、うれしそうな子どもたちでいっぱいでした。

11月1日(金曜日)

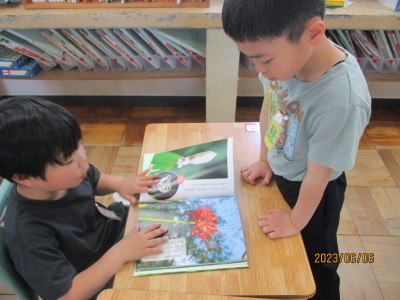

図書委員会が、園児に読み聞かせ!

月曜日の委員会の時間に、5~6年の図書委員会の子どもたちが、祇王幼稚園と祇王明照保育園に出向いて、絵本の読み聞かせを行いました。

自分たちから「やってみたい!」という声をあげ、実現した初めての試みです。

きっとたくさん読み聞かせの練習をしたことと思います。

最初はちょっぴり緊張していた様子でしたが、帰り道では「もっと読みたかった」「また行きたい」「静かにお話を聞いてくれてうれしかった」と話していました。

やってみたいことにチャレンジする姿や、豊かな体験をどんどん後押ししています。

10月30日(水曜日)

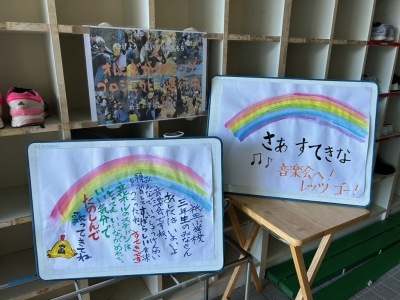

野洲市音楽会に 3年生が出場! すてきな歌声が響きわたりました

10月30日の市の音楽会。祇王小の代表として、3年生が発表しました。

これまで、一生懸命練習してきた子どもたち。

前日の練習には、職員室にいた先生たちが、応援の気持ちをたくさんかかえて、体育館に集まりました。

また、今回の音楽会に向けて、相談にのってくださった地域に住む三宅先生が、熱いメッセージを持って駆けつけてくださいました。ほんとうにうれしい気持ちです。

たくさんの温かいこころをもらった3年生は、当日、心がしっかりとひとつにつながりました。そして、みんなで気持ちよさそうに歌っていました。感動して思わず涙がでました。

帰ってきた子どもたちが「気持ちよかった~!」「楽しかった」と話しているのを聞いて、よかったなと思います。

仲間と一緒に歌うって気持ちいいな、心が合わさるって気持ちいいなって思える、すてきな経験が、またひとつ増えたように思いました。

10月30日(水曜日)

第20回「ぎおう大収穫祭」~出会い そして ひびきあい~

10月26日と27日、2日間にわたる「ぎおう大収穫祭」!

子どもから大人までたくさんの人が集い、“力強く温かいパワー”みなぎる祇王の雰囲気に充ちていました。

祇王小PTAさんが、模擬店「ワークショップ『木工コラージュ』」を出店!

子どもたちも受付や呼び込み、ものづくりに夢中になる姿が見られました。

子どもたちに、校長室のドアに飾るコラージュを依頼したので、出来上がりが楽しみです。

祇王小の子どもたちの書写作品もコミセン2階に掲示。たくさんの方が見てくださっていました。

いろいろなブースを楽しそうにまわっている子どもたちの表情、地域の方と触れ合っているうれしそうな姿…地域の宝である子どもたちを、地域ぐるみで見守り育てる温かい空気がそこにありました。ありがとうございます。

10月27日(日曜日)

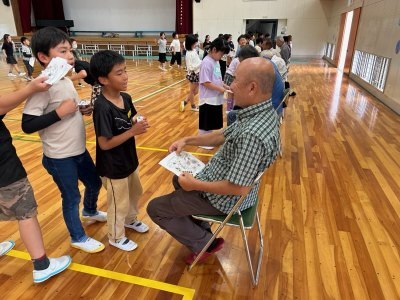

2年生 「九九サポーターさん」の協力を得て、九九マスターに挑戦!

2年生が、算数科の九九の学習を頑張り中。

地域や保護者の皆さんが「九九サポーター」となって、協力してくださっています。

10月23日は、10名のサポーターさんが体育館に集まってくださり、子どもたちの九九を聞いて、OKならカードにシールを貼ってくださいました。

「おしい!」「もう一回!」「ばっちり!」などの声が飛び交います。

顔と顔を合わせてのやりとりが、とてもいいなと思います。ご協力ありがとうございます。

2年生の九九はとっても大事です。

これから何回か、チャレンジは続きます。地域や保護者の皆さんの応援を受け、しっかりマスターしてほしいです。

10月25日(金曜日)

10月24日朝、運動会の閉会式を行いました

10月19日に雨のため実施できなかった閉会式を、24日の朝学習の時間に、全校体育館に集まって行いました。

進行役の子どもたちも、よくがんばってくれました。

児童代表のあいさつや、各色の団長副団長にトロフィや賞状を渡しての表彰…、温かい大きな拍手に包まれました。

運動会の後、保護者や地域の皆様からいただいた声を、子どもたちに伝えました。

「雨の中、一生懸命踊る姿を見て、涙が出ました。本当に感動しました。ありがとうございました。」

「祇王っ子、すばらしいですね。どんどん成長していますね。うれしいです。」

温かいお声をたくさんかけていただき、ほんとうにありがとうございました。

10月24日(木曜日)

6年生 薬物乱用防止教室

守山野洲少年補導委員さん、守山野洲少年センターさん、守山警察署さんに来ていただいて、6年生対象「薬物乱用防止教室」を行いました。

薬物を使用した人と、使用していない人の脳を、写真で見たときの衝撃は大きかったです。

脳が溶けて縮んで隙間ができていて、みんなびっくりしていました。薬物のこわさを十分感じたと思います。

また、薬物への誘いをきっぱりと断るロールプレイも行いました。

大切な自分を守る生き方について考える学習でした。

〔子どもの感想紹介〕

- 薬物乱用をすると抜け出せなくなるので、薬物乱用は絶対にしないようにしたいです。どんな方法で誘ってくるかわからないので、知らない物は食べないように意識します。

- ぼくはこんなことに出合ってしまったら、それは本当に安全なのかを確かめてからもらおうと思っていたけど、そんなことに出合ったら、迷いなく「ダメ。絶対!」と言えるようにしたい。

- シンナーを使用すると、脳が溶けてしまって、円をうまくかけなかったり、脳が働かなくなるから、恐ろしいと思った。絶対に使いたくない。薬物をすすめられても絶対に断るようにしたい。おやつだと騙されないようにする。

10月23日(水曜日)

ふれあい玉入れ & 運動会の後片付け

10月19日にできなかった『ふれあい玉入れ』を、朝学習の時間に全校で行いました。

青空のもと、赤・青・黄に分かれ、ふれあいチーム(いつもの ふれあい遊びの 異年齢仲間)ごとに盛り上がりました。

朝早い時間にも関わらず、たくさんのお家の方が見に来てくださいました。ありがとうございました。

子どもたちも「今日も運動会みたい!」ととってもうれしそうでした。

玉入れが終わった後、6年生がテントやシートの片づけを一緒にしてくれました。協力しながら、つぎつぎと、気持ちよく手伝ってくれたのがうれしく、たのもしかったです。

何人かのお家の方も片づけの応援に駆けつけてくださいました。

温かいご支援をいただき、ほんとうにありがとうございました。

10月22日(火曜日)

心はひとつ!最後までがんばりぬいた運動会!

10月19日の運動会は、途中から雨が降り出しましたが、全学年の競技と演技をやりきるところまで続行という判断をし、子どもたちも参観いただいた皆さんも雨に濡れさせてしまうことになって、大変申し訳ございませんでした。

しかしながら、どの学年も一生懸命頑張る姿に心が震え、涙があふれました。

子どもたちの熱い気持ち、最後までやり抜く強い意志がものすごく伝わってきて、本当に多くの感動を与えてくれました。

そして、いろいろな変更や緊急対応があったにも関わらず、ご理解ご協力をいただきました保護者、地域の皆様には、本当に心から深く深く感謝しております。ありがとうございました。

私は、この日の運動会のことは、きっと一生忘れることはありません。心に刻みます。

1年生

「みんなで楽しくバンバンボン」のダンスは、テンポの速い曲に、みんながリズムにのって、楽しそうに踊ってくれたので、見ている人も楽しい気持ちになりました。キラキラポンポンのサラサラ音がそろう瞬間は、みんなの心が1つにつながったようでした。

2年生

「ハートをキャッチ!2年生」のダンスは、みんながノリノリで、思わず心がウキウキしました。ゆっくりの動きのところも2年生みんなの心がぴったりと合っていて、かっこよかったです。仲間と一緒に踊るときのきっらきらの表情にハートが釘付けになりました。

3年生

「はじける笑顔でダンスフェスティバル」のダンスは、自分で選んだ色とりどりの小さな旗を両手にもち、体全体を使った迫力ある表現、はじける笑顔が最高でした。旗をふる音、動きがぴったりと合い、すがすがしい気持ちになりました。

4年生

「ぼくたち、わたしたちの最高到達点」の団体演技。4年生のテーマは「自分史上最高」です。自分の中の最高を出し切る気持ちが、一人ひとりの目線や動きのキレに表れていました。自分らしさ、夢などが盛り込まれた素晴らしい演技は本当に感動的でした。

5年生

「Crew ~みんなでひとつに~」の団体演技。音楽の演奏のオープニングの後、初めての組体操にチャレンジした5年生。息をそろえ、まわりの仲間を感じ、気持ちを整えて、一人技、二人技…と丁寧に、でも力強く表現していました。足が痛くても汚れても、一生懸命な演技は、見ている人にたくさんの勇気を与えてくれました。

6年生

「軌跡 思い出を胸に未来へ」の団体演技。6年生のテーマは「軌跡」。この6年間多くの人に支えられてきた感謝の気持ちを届けようと、一つひとつの動き、表情、姿勢…全身で表現する様子がとても伝わりました。途中、強く雨が降ってくる中、その雨をはねのけるかのような気迫、仲間と心を一つに力の限り魂を込めて演技をする姿は、最高学年として、見ているすべての人に大きな感動を与えてくれました。

この運動会を通して、たくましく育った子どもたち。それを粘り強く温かく支えてくださった保護者、地域の皆様、本当にありがとうございました。

今後も、子どもたちの力を信じ、夢いっぱい元気いっぱい笑顔いっぱいの祇王っ子をめざし、がんばります。今後ともどうぞよろしくお願い申しあげます。

10月19日(土曜日)

いよいよ明日、祇王小運動会!

明日は天気が心配されますので、「荒天バージョンプログラム」で運動会を実施することにしました。

少し時間の変更等がございますが、ご協力どうぞよろしくお願いいたします。

さて、今日は、明日の運動会に向け、5年生と6年生が午後から一生懸命準備をしてくれました。頼もしかったです。ありがとうございます!

そして、PTAさんや地域の皆さんも駆けつけてくださり、一緒にテントを立てたり、杭を打ったりしてくださいました。おかげさまで、明日の運動会が気持ちよくむかえられます。ほんとうにありがとうございました。

明日は、子どもたちのがんばってきた成果をぜひ楽しみにご覧ください。

PS. 4年生の教室に、大きなかわいいてるてるぼうずを見つけました。気持ちはきっと通じるはず!

10月18日(金曜日)

今週末は いよいよ祇王小運動会!

今年の運動会のテーマは、『心をひとつに!最後までがんばれる運動会!』です。

運動会に向けて、運動会実行委員による準備がどんどん進んでいます。

今日の全校練習では、開会式の進行や応援合戦の練習を行いました。

高学年が自分の役割に自信をもって取組む姿が印象的でした。

どの学年も一生懸命練習をがんばっています。

失敗を気にせず、元気いっぱい踊って走って、仲間と一緒に楽しんでほしいです。

10月15日(火曜日)

秋晴れのもと、祇王学区民大運動会

3連休最後の日、祇王学区民大運動会が開催されました。

たくさんの祇王学区の皆さんが集い、明るく楽しい雰囲気に包まれました。

グラウンドゴルフ、お菓子にパックン…など、子どもも大人もキラキラした笑顔で、絆が深まる素敵な一日になりました。

今週末は、いよいよ祇王小学校の運動会です。ぜひ子どもたちのがんばりを見にお越しください。

PS.学区民運動会準備の際、運動場の草引きをしてくださったと聞きました。お心遣いに感謝いたします。ありがとうございました。

10月14日(月曜日)

ゲートキーパー研修 ~学校保健委員会で学びました~

野洲市健康推進課の保健師さんを講師に招いて、ゲートキーパー研修を行いました。

校医さんやPTAさん、地域の方などが参加してくださいました。

「ゲートキーパー」とは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守ることができる人のことです。

生きづらさを抱え自傷行為を繰り返す子は、体の痛みでこころの痛みにふたをしようとするのだと教えていただきました。そして、私たち大人がどう関わるかが大事なのだと教えていただきました。

研修を受けた皆さんの感想を少し紹介します。

- 子どもの小さな変化に気づき、声をかけ、話を聞くように心がけたいです。

- 子どもたちの悩みに真摯に耳を傾け、「SOSに気づき、受け止める」大人を増やしていけたらと思います。

- 子どもの存在そのものを認めることが大切だなと思いました。

- この人になら相談してみようと思ってもらえる自分でありたいなと思いました。

10月11日(金曜日)

わくわくどきどき!「小中連携」で外国語の授業!

小学校では、英語専科教員が4~6年の外国語の授業をしていますが、今回、「北アイルランドの友達に、日本の工芸品を紹介し、日本の素敵を伝えよう」という、わくわくどきどきの学習に取組みました。

野洲市国際協会のフィリップさんにもお世話になり、北アイルランドの友達からのビデオレターをきっかけに、自分たちも、日本の工芸品をぜひ紹介したいと考え、取組んでいます。

野洲北中学校の英語の先生と「一緒に」授業をすることで、子どもたちも、中学校につながる安心感や親しみがもてて、とってもいい雰囲気です。先生が紹介したい「丸亀うちわ」の話(もちろん英語で)にも関心を持ち、自分の紹介のヒントにすることもできました。

これからも様々な場面で「小中連携」していきたいと思います。

北アイルランドの友達に紹介する目的にむかって、ペアやグループで何度も英語を口ずさみながら、楽しんで学習しています。

10月11日(金曜日)

『ぎおうっこ ひまわり隊』始動! ~安心!安全!給食や休み時間などの見守り活動をしてくださっています~

学校運営協議会で話し合って、毎週木曜日のお昼に、地域の学校運営協議会委員さんたちが『ぎおうっこ ひまわり隊』として、子どもたちの様子を見まわってくださることになりました。

子どもたちの安心安全につながる地域学校協働活動です。

オレンジのベストを着て、校舎の中を歩きながら、子どもたちに温かいまなざしを注ぎ、声をかけてくださっています。「あ!知ってる」「見たことある!」「また来てな」と、子どもたちもうれしそうに元気に話しかけていました。

たくさんの方に見守られ支えられているというあたたかな経験や安心感、人とのつながりを大切にしたいと思っています。ご協力いただき心より感謝しております。

「地域の力を学校に!学校の元気を地域へ!」…毎週木曜日が楽しみです。

10月10日(木曜日)

運動会のふれあい種目 玉入れ合戦の練習!

祇王小は、異年齢集団での仲間づくり「ふれあい遊び」を毎月していますが、運動会でもこのふれあい仲間で、玉入れをします。

高学年がリーダーシップを発揮し、各色にわかれ、玉入れの練習をがんばっています。

10月8日(火曜日)

認知症サポーターさんを招いて、いろいろ考えました

10月2日、3年生が認知症サポーターさんを招いて学習しました。テーマは「自分ならどんな対応をするか?」でした。

認知症の方がコンビニで買い物して困っている場面や、帰り道がわからなくなって困っている場面の動画を見た後、友達やサポーターさんと一緒に話合います。

「財布からお金を出してあげたらいいと思う」

「知っている人だったら一緒に帰って、知らない人ならおまわりさんに言いに行く」など、考えたことを口々に発表していました。

ある子は、「ほんまにあったことやけど、お店でおばあちゃんがずっと同じところをまわってたから、大丈夫ですか?って、お母さんと声をかけて、お店の人に事情を言いに行った。」と自分の経験をみんなに話してくれました。

サポーターさんが「こう話してもらえるとうれしいなと思う言葉かけや関わり方を、ふだんからまわりの人に心がけるといいですね」とおっしゃっていました。

この日も、「相手の気持ちになって考える」という大切な勉強をしました。

10月4日(金曜日)

毎月1(イチ)の日 あいさつ運動 ~アルマジロ委員会がんばっています!~

アルマジロ委員会が、毎月1日(イチの日)にあいさつの輪を広げる活動に取組んでいます。

10月1日、目立つように赤いベストを着て、門に立ち、「おはようございます!」とみんなに呼びかけました。

祇王小学校だけでなく、家庭や地域にも、この「あいさつ運動」を広げるためにはどうすればよいか、ただいま作戦中!

10月3日(木曜日)

シルバー人材センターの皆さんが、運動場の草ぬきをしてくださいました!

この日は、朝から雨が降っていましたが、15名のシルバー人材センターの皆さんが祇王小に来てくださって、運動場のトラックの草抜きをしてくださいました。

「子どもたちのため、小雨決行!がんばろう」と、かっぱを着て、濡れながら草を引いてくださいました。ほんとうに頭が下がる思いで、一緒に草を引きながら、感謝の気持ちでいっぱいになりました。

目の中に雨が入ってきて大変でしたが、それでも「子どもや孫のためや!みんなでがんばろ!」「子どもら、明日、運動場見たら、喜ぶやろうな…」などと言いながらうれしそうに一生懸命作業してくださいました。

途中、体育館の入口や校舎3階の窓から、「ありがとうございまーす!!!」という、子どもたちの大きな声が聞こえてきました。

皆さん、雨の中、顔を上げ、「えー、うれしいこと言ってくれるなあ。元気でるなあ。」と、手を振ってくださいました。

雨で顔は濡れ濡れでしたが、心はぽかぽかでした。

きれいにしていただいた運動場、みんなで感謝して、大切に使わせていただきます。

祇王小学校は、たくさんの方に支えていただいて、ほんとうに幸せです。

ありがとうございました。

10月3日(木曜日)

『ひまわりルーム』誕生! ~子どもも大人も、お家の人も地域の方も、みんなが集うお部屋に~

今年度、子どもも大人も…そして、お家の人も地域の方も…、みんなが集う、心がぽかぽかするお部屋を作りたいなと思い、学校運営協議会委員さんと一緒に、『ひまわりルーム』を作りました。

先日も、学校支援に来てくださった、家庭科サポーターさんや認知症サポーターさんたちが、この『ひまわりルーム』に入ってくださり、子どもたちが迎えに来ると、一緒に教室に行ってサポートしてくださいました。

『ひまわりルーム』には、昔の祇王小学校の模型があり、今の学校の取組なども掲示されています。

学校の様子を感じてもらいながら、楽しそうなおしゃべりに花が咲いています。

この日、『ひまわりルーム』の前の廊下を通る子どもたちが、「こんにちは~!」と地域の方にあいさつをしたり、話しかけたりしていました。

“つながり合える”祇王をめざしています。

またよかったら覗いてみてください。

10月2日(水曜日)

坂井さんご夫妻との素敵な出会い ~人にやさしいまちづくり~

3年生は、野洲市在住の坂井さんご夫妻との素敵な出会いがありました。

坂井さんは、目が不自由で、笛が大好きです。

坂井さんの奏でる笛の音色は感動的で、子どもたちはうっとり浸っていました。

日頃の生活についてのお話もお聞きしましたが、子どもたちからもたくさん素朴な質問が出ました。

素朴な質問、声、思いが出せるって、大事です。

子どもの感想を少し紹介します。

- 点字があったらルービックキューブやトランプができるんだなと思いました。

- ご飯はワンプレートだったら困るけれど、さゆりさん(奥さん)が分けてくれるしうれしいなと思いました。

- 困っている人がいたら自分から声をかけようと思いました。

- 時計は、時間を言ってくれるから、目の不自由な人は助かるなと思いました。

ちなみに、オレンジプロジェクトも進んでいます。

なんと、オレンジのコスモスの花がぽつぽつ咲き始めました。

オレンジ色に込められている思いやりを広げたい!と3年生が取組み中。

9月27日(金曜日)

5年生 稲刈り体験

地域の方にお世話になり、5年生が稲刈り体験をさせていただきました。

「こんなに大変な作業をしてくれてはったんやな」と話しながらがんばっている子どもたちでした。

稲の束をくくるのが難しく、苦戦している子に、地域の方が「上手になってきたやん!」などと声をかけてくださるので、しんどくても元気が出て、うれしくなりました。

祇王幼稚園の5歳児さんも見に来てくれました。

5月に植えた苗を大切に育ててくださったこと、そして、稲刈りができるように準備してくださったこと、心より感謝しております。

ほんとうにありがとうございました。

9月24日(火曜日)

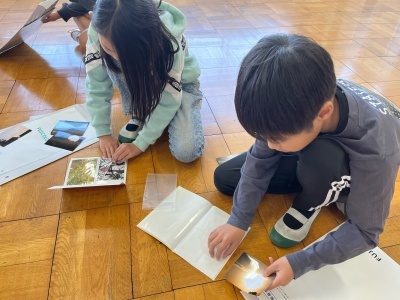

2年生算数 操作活動たっぷり!直角の学習

2年生では、今、直角の学習をしています。

一人ひとりが折り紙を折って直角をつくってみて、三角定規で確かめたり、教室の中を動き回り「直角捜索隊」として、身のまわりにあるたくさんの直角を見つけたりしています。

「こんなところにも!」と、大発見の顔をしている子どもたちでした。

お家や帰り道でも直角捜索隊、しているかもしれません。

9月20日(金曜日)

1年生対象緊急時引渡訓練をしました

9月19日、大変暑い日でしたが、学習参観と1年生対象の緊急時引渡訓練を行いました。

お忙しい中、多くの保護者の皆様に来校いただき、誠にありがとうございました。

今回は、大規模災害が発生し、道路の通行が制限されている状況を想定した訓練です。

メール配信を受けた保護者様が、1年生の教室前廊下に速やかに並んでくださり、担任の確認を順に受け、子どもと一緒に下校いただきました。

もしものときの備えの学習ですが、この日、お家の方と一緒に帰る子どもたちの後ろ姿は、ちょっぴりうれしそうでした。

ご協力いただきありがとうございました。

9月19日(木曜日)

5年生と5歳児の ほのぼの5・5交流!

どんな遊びなら5歳児さんに安心して楽しんでもらえるか、この日まで一生懸命考えていた子どもたち。

まず、始まりの会で「今日は暑いのに歩いてきてくれてありがとうね」と代表児童の言葉。

…予定していた言葉は緊張して忘れてしまったようでしたが、とっさに自分の言葉で思いを伝えるところ、いいなあと思いました。

ペアの子に名札をつけてあげる姿、遊び方を分かりやすく説明する姿、遊びを盛り上げようと笑顔でがんばる姿、途中で水分補給をちゃんととってあげている姿、ほめたり励ましたりしている姿、泣いている子にそっと寄り添っている姿…温かいやさしい姿があふれていました。

5年生も5歳児さんも笑顔がきらきらしていました。

9月17日(火曜日)

運動会団体演技の練習で ダンスサポーターさんと一緒に!

4~6年生のダンスクラブ活動に、1学期来てくださった株式会社Thinkさんが、2年生と3年生の運動会ダンスサポートに来てくださいました。

「間違ってもいいよ!大きく踊ろう!」

明るく元気な雰囲気で、子どもたちを盛り上げながら、かっこよく軽快な動きをどんどん指導してくださって、子どもたちもノッて踊っています。

汗いっぱいかいて、仲間と体を思いっきり動かす心地よさを味わっていました。

9月13日(金曜日)

4年生森林環境学習その後…木の廃材を使って「マイ箸づくり」

1学期にも来てくださった、地域に住む上田さんが、この日も、子どもたちの学習の様子を見にきてくださいました。

「わあ、来てくれはったー!」と口々につぶやくうれしそうな子どもたち。

ひのきの木をヤスリで一生懸命磨きながら、「世界に一つのマイ箸づくりにチャレンジ」しました。

磨いて出た木のかすは、班の真ん中に置いたごみ入れにきちんと入れていました。そのごみ入れは子どもたちが作ったと担任の先生から聞きました。

子どもたちの感想をすこし紹介します。

- 「捨てられてしまう部分が、はしに生まれ変わってうれしい」

- 「はし一本作るのに、こんなに大変とは思わなかった」

- 「家に帰ったら、ごま油を塗って大事に使う!」

- 「このはしを使うたびに、森林のことを思い出すと思う」

9月12日(木曜日)

2年生 もうすぐ いよいよ九九の学習が始まります!

2年生の帰りの用意の時間。

教室では、楽しいBGMが流れていました。よく聞いてみると「九九のうた」です。

2年生の九九の学習は、9月末ごろからいよいよ始まるのですが、流れている歌に合わせて、子どもたちが何となく口ずさんでいました。

「九九はちじゅういちまでに、帰りの用意を終わらせないと!」とはりきる子どもたち。

いろんなことを仕かけ、またお家の方にも協力いただきながら、2年生の大きな目玉となる「九九の学習」が定着できるよう取組んでいきたいと思っています。

9月11日(水曜日)

4年生理科でプラネタリウム体験学習

この日は「夜空の星の動きを体感しよう」という学習。

中学校理科の先生をゲストティチャーに招いて、ミニプラネタリウム体験学習を行いました。

真っ暗な部屋で子どもたちの興味関心がグッと高まり、たくさんの星を見上げながら、「あ!夏の大三角や」「あれ、ひしゃく星ちゃう」、「これはなに座と思いますか?」「エビ座かな…」「さそり座です」など、興奮がおさまらない様子でした。

いろいろな方との出会いも大事にしています。

9月10日(火曜日)

「まなび野洲検定」にチャレンジ!

野洲市では、「まなび野洲検定」という検定があります。

野洲市教育研究所から2名の先生が来てくださって、4~6年生のチャレンジャーが野洲市に関する様々な問題に取組みました。

今年度は、48名の子どもたちが進んで参加し、挑戦!

30問の問題に、真剣な表情の子どもたちでした。

野洲市のことがどんどんすきになるきっかけになりそうです。

9月10日(火曜日)

6年生 キャリア教育につながる校外学習

9月6日、6年生は校外学習でキッザニア甲子園に出かけました。

キッザニアは、いろいろな職業体験ができるところで、みんな行く前からワクワクしていました。

実際に、たくさんのアクティビティの中から、自分のやりたいことを選んで決めて、チャレンジして、たくさんの体験を楽しむことができました。

さて、次の日の朝、SGさんが「6年生が校外学習でいないとき、5年生が登校班長がんばってたよ」と教えてくださいました。さっそく5年生にも伝えました。地域の方が、ぎおうっ子を温かく見てくださっていることにも感謝です。

9月9日(月曜日)

3年生の「オレンジガーデニングプロジェクト」始動! ~人にやさしいまちづくり~

オレンジ色は、認知症啓発のシンボルカラー。

この日、野洲市の地域包括支援センターの方とキャラバンメイトさん8名が来てくださいました。

「認知症になっても暮らしやすいまちをみんなでつくっていこう」という思いで活動されているお話を聞かせていただいたあと、オレンジ色のコスモスの苗を、みんなで植えました。

一人一鉢と円形花壇に植えました。

3年生はこれからみんなで育て、オレンジ色の花を咲かせて、「オレンジ色に込められている、思いやりの気持ち」を広げていきたいなと考えています。

3年生は「人にやさしいまちづくり」の学習をすすめています。

この活動をきっかけに、いろいろな立場の方がいるのだということを知り、様々な人との出会いを通じて、考え、感じたことを、お家や地域の中でたくさん話してほしいなと思います。

9月4日(水曜日)

2学期あけの教室をのぞいてみると…

1年生の教室がシーンとしていたので、何をしているのかな…と思い、のぞいてみると、全員が机に顔をふせていてびっくり。

先生が「いくよ」と言って、隠していた楽器をならすと、「あ!わかった」「はい!」「カスタネットです」とうれしそうな声。

耳で音を聞いて、何の楽器かを当てる「楽器当てクイズ」の真っ最中で、とても楽しそうでした。

2年生の教室をのぞいてみると、教室の後ろに、夏休みの絵日記がすでに掲示されていて、一人ひとりの「夏」の思い出を見入っていました。そこには、先生のあたたかいコメントが添えられていて、ほっこりしました。

2学期がスタートして3日たちました。

今週は半日なので、子どもたちの中にも、何となくゆったりとした雰囲気が流れています。

子どもたちの様子をよく観察し、声に耳を傾け、2学期も安心して学校生活が送れるようにしたいと思っています。

8月29日(木曜日)

2学期がスタート!子どもたちが戻ってきて、一気に活気が!

夏休みを終え、子どもたちが学校に戻ってきて、祇王小学校は一気に活気がみなぎりました。

朝、駐在所さんの前の交差点に立って、久しぶりに出会う子どもたちの姿が見えてくると、急にうれしくなりました。

久しぶりにお出会いしたSGさんも元気そうでほんとうによかったです。

さて、子どもたちは、「おはようございます!」「めっちゃ、しゃべりたいことあるで」「元気でしたー!」と口々に挨拶や声をかけてくれる子もいれば、重い荷物を一生懸命持ちながらニコっと目を合わせてくれる子、久しぶりだからか照れくさそうに通り過ぎていく子…様々でした。元気に登校してくれたな…どんな夏休みを過ごしてきたのかな~など思いながら、一人ひとりに声をかけていました。

始業式では、夏休みだからできた挑戦の話や2学期みんなでがんばることを話しました。

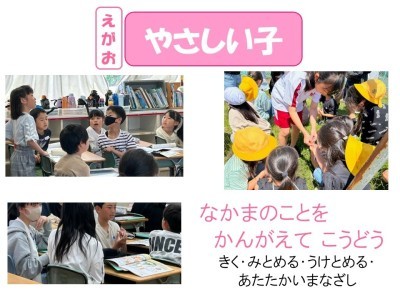

2学期も、自分で「かんがえる子」・あいさつができる「たくましい子」・仲間のことを考えて行動する「やさしい子」をめざします!

教室をまわっていると、子どもたちは夏休みの宿題を出したり、夏休みネタのペア&グループ交流をしたりしていました。

明日もみんなに会うのが楽しみです。

2学期もどうぞよろしくお願いいたします。

PS.誰一人大きな事故やけがなく夏休みが過ごせて、今日無事2学期をむかえられたことに感謝…。

8月27日(火曜日)

祇王小夏休みクリーン作戦!皆さんありがとうございました

8月24日土曜日のクリーン作戦では、早朝よりたくさんの方が集まってくださいました。

心より感謝申しあげます。

朝の6時半過ぎから、地域の方が来てくださって、長く伸びた草を草刈り機で刈り始めてくださいました。

そして、保護者の皆さんや高学年を中心とした祇王っ子、学校の教職員が一緒になって、一生懸命、草を集めたり、鎌で草を刈ったりしました。

暑い中、汗をいっぱいかきながらのクリーン作戦でしたが、久々に出会った子どもたちの元気そうな様子が見られてホッとしたと同時に、保護者や地域の方と一緒に汗をかいている姿を見てうれしくなりました。

おかげさまで、運動場がスッキリきれいになり、2学期が気持ちよくスタートできます。

ほんとうにありがとうございました。

また、この夏休みに、野洲市商工会の方が、学校の中の傷んだところを修繕してくださいました。傷んだ掃除用具入れや扉など、とても使いやすくしてくださいました。ありがとうございました。

8月24日(土曜日)

ヒマワリ咲いた!! ひまわりプロジェクト続行中

1学期から取組んでいる『ひまわりプロジェクト』。

1学期、暑い日も毎日交代して、夢委員会が水やりをしてくれていました。

夏休みに入ってからは、教職員が交代交代で水やりをしています。

そしてなんと、今日! フェンス越しに、かわいいヒマワリが、太陽の方を向いて元気に咲いているのを見つけました。

思わず、「わあ~!!!」「おお~!」と叫びました。

水やりをしていると、散歩されている方が、「きれいに咲きましたね」「すてきですね」と声をかけてくださいました。いつも気にかけて見てくださっていたようで、きっと、もうすぐだな…と楽しみにしてくださっていたのだろうと思い、うれしくなりました。

夏休みになって咲いたので、子どもたちにも早く見せたい気持ちです。

そして、祇王小前を通られるたくさんの方にも見ていただいて、元気を届けたい気持ちです。

ところで、ふと、ヒマワリ畑のまわりの草がきれいに刈られていることに気づきました。

いろいろ聞いてまわると、地域の方が草刈機で、そっと刈ってくださっていたことがわかり、思わず手を合わせ、すぐに御礼の電話をかけました。心より感謝しています。ほんとうにありがとうございました。

7月30日(火曜日)

夏休み!5年生代表がJRCに参加して学びました

夏休みの7月23日、野洲市JRCメンバートレーニングセンターが行われ、市内の5年生代表が学び合いました。祇王小からは4名が参加してくれました。

めあては3つです。

- 赤十字や青少年赤十字についての知識や技術を学ぶ

- リーダーとして必要な心構えを学ぶ

- 市内小学校の友達と交流を深める

災害時炊飯や、生きぬくための防災チャレンジなど、様々な活動を通して、人のために自分は何ができるかを考え行動することを学び、とてもいい体験ができました。

〈感想〉

ふくろでお米が炊けることをはじめて知ったし、災害があったとき、どう行動したらいいかを学べました。

新聞紙でスリッパが作れるのがびっくりしました。簡単だし、もし災害が起きたら、すぐに作れるので便利だなと思いました。ペットボトルで心臓マッサージができることがすごいなと思いました。

7月23日(火曜日)

おかげさまで 1学期さいごの日

おかげさまで、1学期最後の日を迎えることができました。

ほんとうに「おかげさま」です。感謝の気持ちでいっぱいです。

感謝の気持ちを忘れず、これからも一歩一歩積み重ねていきます。

1学期最後の日、お世話になった教室や机、引き出し、くつばこ…など、きれいにして夏休みを迎えようとする子どもたちの姿がありました。

大事なことです。

1学期は、69日間ありました。雨の日も暑い日もいろいろありましたが、みんなとてもよくがんばりました。

終業式では、1学期たくさんがんばり、成長した子どもたちを、たっぷりほめました。

ぜひ、お家や地域の中でも「がんばったね」「成長したね」と声をかけていただきたいです。

終業式で、各学年ごとにほめたことを少し紹介します。

1年生は、ひらがなやたし算ひき算など、たくさんの勉強をがんばりました。

えん筆の持ち方や、姿勢よく座ること、「はい!」という返事、とても上手になりました。

毎朝、アサガオの水やりも忘れずにして、大切に育てていました。

きれいなお花がたくさん咲きました。

学校探検をして、祇王小学校に少しずつ慣れてきました。

「おはようございます!」と気持ちのよいあいさつもできるようになりました。

歯みがき教室では、自分の歯を大切にする勉強もしました。

とってもよくがんばりました。

2年生は、生活科で野菜を育てました。キュウリ、トマト、ミニトマト、ナス、ピーマンなど、育てたい野菜を自分で決めて大切に育てました。実を収穫して、お家に持って帰って、おいしくいただいた人もいました。

授業中、おへそビームで、話している人の方を見て聞くことが、ものすごく上手になりました。

これは、人を大切にできている証拠です。

グループの仲間と考え合い、話し合うこともがんばりました。

すばらしい2年生でした。

3年生は、新しい教科、社会や理科、習字の勉強が始まりました。

墨と筆を使った初めての毛筆の学習では、一人ひとりが真剣に取り組んでいました。

理科の学習で使うホウセンカも大切に育てていました。

新しいことに前向きにチャレンジする3年生でした。

総合的な学習の時間「かがやき」では、祇王のまちに出かけ、発見したことをまとめ、発表しました。祇王のよいところを、目・耳・心で調べて、祇王のおすすめについて、仲間と一生懸命考えました。

そうじも、ピカピカになるくらい、とてもよくがんばりました。

4年生は、環境学習をよくがんばりました。

社会科の学習で、野洲市のクリーンセンターや浄水場に出かけ、ごみや水の処理について学びました。

森林体験学習「やまのこ」では、近江富士花緑公園に行き、「丸太切り」もしました。

ほかにも、木を暮らしの中で役立てる取組を考えたり、「木のおもちゃ」を作ってみたりもしました。

4年生は、来年高学年の仲間入りですが、仲間やまわりの人のことを大切に考えて行動できる人がたくさんいました。校外学習のときも、バスの運転手さんに気持ちのいいあいさつをしていました。

すばらしかったです。

5年生は、5月に地域の方の田んぼを借りて田植えをし、今お米を育てています。

5年生から、新しい教科の家庭科の学習も始まりました。針と糸を使った手ぬいの学習では、地域のサポーターさんに教えてもらいながら、上手に縫えるようになりました。

お世話になるサポーターさんに、きちんとあいさつができる5年生でした。

幼稚園や保育園の子どもたちと交流する「5・5交流」では、小さいお友達のことを考えた優しい関わりがたくさんできました。

弁護士さんに来てもらって、「いじめ防止の学習」もしました。いじめはどんな理由があっても、絶対に許されないことを学びました。心のコップがあふれてしまうこわさにも気づきました。

心と頭でいろいろなことを考え、深く学んだ1学期でした。よくがんばりました。

祇王小リーダー6年生。入学したての1年生に、優しく接している姿に感動しました。

掃除や登校のサポートもしてくれました。

6年生は、消防署の救命講習を受け、命を守る方法を実際に体験して学びました。

この1学期、自分たちで考えて、アクションを起こす6年生がとても多かったです。

夢委員会が中心となった、ひまわりプロジェクトは、全校やお家の方、地域の方にも応援を呼びかけて草刈りをし、ひまわりの種を植えました。太陽のような元気な花が咲くのがとても楽しみです。

頼もしい6年生でした。

大阪・奈良の修学旅行は、78人全員で行くことができました。いいお天気にも恵まれ、たくさん楽しい思い出ができて、よかったです。

学校の外でも、アルマジロをがんばれたすばらしい6年生でした。

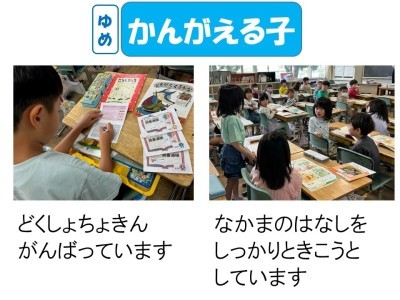

さて、4月10日の始業式では、今年みんなでがんばる3つのことについて話しました。

- 1つめは、自分で「かんがえる子」に!

- 2つめは、あいさつができる「たくましい子」に!

- 3つめは、仲間のことを考えて行動する「やさしい子」に!

この3つについて、子どもたちと1学期を振り返りました。

まず「かんがえる子」について。

子どもたちは、読書貯金をがんばりました。この前、貯金通帳が7冊目だと言っている子もいました。

また、仲間の話をしっかりと聞くことができるようになってきました。話している人を見て、うなずきながら聞く姿が増えました。人の話をしっかり聞くと、考える力はどんどんつきます。そして、仲間を大切にする力もどんどんつきます。引続き、励ましていきます。

つぎは「たくましい子」について。

5・6年生のアルマジロ委員会が、中学生と協力して、あいさつ運動をしてくれました。おかげで、あいさつの輪が広がりました。

昼間でも、廊下ですれ違うと、「こんにちは」とか「あ、校長先生~」と声をかけてくれる人が増えました。あいさつは、げんきになる魔法の言葉です。

トイレのスリッパはときどき乱れています。でも、乱れていることに気づき、そっと直してくれている子もいました。次に履く人のことを考えて行動できる、すてきな人が増えています。

つぎは「やさしい子」について。

自分のことだけでなく、相手の立場にたって、考えて行動できることを大切にしたいです。

みんなが楽しくて、安心できる、安全な学校にこれからもみんなでしていきたいです。

ほんとうにたくさんの成長が見られた1学期でした。

けれども、地域や保護者の皆さんの温かい見守りやご支援があってこその1学期でした。

登下校の見守り、草や木を刈ってくださる環境整備、家庭科のミシンや手縫いでの学習支援、ひまわりPJの応援サポート、傷んだ本の修理など図書室整備、クラブ活動支援、警察や消防による防犯防災教育指導、ほかにもたくさんの方が学校を支えてくださいました。

ほんとうにありがとうございました。

夏休み、家庭や地域にかえる子どもたちですが、安心安全に元気に過ごし、8月27日には笑顔で出会えることを心待ちにしております。

1学期ほんとうにありがとうございました。2学期もどうぞよろしくお願いいたします。

7月19日(金曜日)

4年森林環境学習 地域の上田さんにお話を聞きました!

4年生は、以前からお伝えしているように、森林環境学習に取組んでいます。

木のこと、もっともっと「知りたい!」という気持ちを大事に、7月16日には、地域に住む上田産業さんに来ていただき、学習を深めました。

上田さんは、『木』に魅了され、昔は材木屋さん、現在は建築のお仕事をされているそうです。

また、野洲の観光客に「木のよさ」を伝える取組や努力もされているとのことでした。

この日は、森林が空気をきれいにしてくれているお話をたっぷり聞かせていただきました。

子どもたちは、様々な人との出会いや体験を通して、どんどん「木の魅力」を発見しています。

2学期には、滋賀県の木を使って、お箸づくりも体験する予定。

発見したことや感じたことを、これからたくさんの人に発信してくれると思います。楽しみです!

7月17日(水曜日)

“つつじまつり”で1年生を招待!

つつじ学級が1年生を招待して“つつじまつり”を開きました。

各クラスで、1年生が楽しめるゲームを考え、役割分担をし、一生懸命準備を進めてきました。

5・6年生が1年生にお知らせをしに行った日から、1年生はこのお祭りの日をとても楽しみに待っていました。

ヨーヨーつりやめいろ、お笑いライブ、ビー玉転がし、魚つりなど、工夫を凝らしたゲームは、どのコーナーもワクワクする雰囲気に充ちていて、1年生も夢中になっていました。

つつじ学級の子どもたちは、1年生にやさしく説明したり、道具を渡したり、おまけをしてあげたり…、次から次へと大忙しでうれしそうな様子。

「ドキドキして楽しかったです。」「うれしくて楽しかったです」と1年生が感想を言ってくれると、また一段とうれしそうでした。

終わったあとは、自分たちで一生懸命考えて、1年生に楽しんでもらえた!という達成感でいっぱいの表情でした!

7月8日(月曜日)

暑くなってきました!熱中症に注意です!

毎日とても暑い日が続いています。7月5日は、暑さ指数(WBGT)が「危険レベル」になったので、放送を入れ、休み時間等の過ごし方も冷房の効いた校舎内で過ごすよう指導しました。

下校時もかなりの暑さだったため、しっかりと水分補給をとってからの下校と、職員も下校時の見守りを行いました。子どもと一緒に歩いていると、確かにものすごく暑かったのですが、子どもたちはなかなかよく考えて行動していることに気づきました。

学年でかたまって、日かげの大きいところを選び、適度にお茶休憩をとりながら歩いていて、感心しました。また、日傘を活用している子もどんどん増えてきました。

途中まで心配して見に来てくださった保護者の方もおられ、大変助かりました。ありがとうございました。

PS.七夕飾りのための笹を、暑い中、地域の方が持ってきてくださいました。ありがとうございました。短ざくの願い事がすずしげにゆれていました。

7月5日(金曜日)

水難防止に向けた 着衣水泳の学習!

どの学年も、着衣水泳の学習を行っています。

もしも、川や海などに落ちたり溺れてしまったりしたとき、どのようにして、大切な命を守ることができるのかを学ぶものです。

服を着て、水の中にそうっと入ってみた子どもたちは、まず、服が体にへばりつく気持ち悪さを感じ、急に重くなって、思うように体が動きにくいことを実感しました。

その後、近くにあるペットボトルなどを使って、工夫しながら、顔を水面に出し、長く浮く練習やコツをつかみました。

夏休みが近づいてきています。水難事故にあわないよう、十分気をつけてほしいです。

7月4日(木曜日)

5年生 スクールロイヤーによるいじめ防止授業

7月1日、5年生児童を対象に、人権学習として、スクールロイヤー(弁護士)による“いじめ防止授業”を実施しました。

弁護士さんから、いじめによって命を絶った小学生児童の手紙を読んでもらい、いじめが絶対に許されない3つの理由を学びました。

- いじめは、最悪の結果をまねくこと

- いじめは、犯罪であること

- いじめは、人権侵害であること

この学習を通して、子どもたちは心と頭でたくさんのことを考えることができました。

〈子どもの感想〉

- 無視をすることで、心のコップに水がたまり、あふれてしまうかもしれない。でも、あふれるのをとめることができるとも思った。

- いじめは、人の人生を台なしにするので、そんないじめがない世界をつくりたいです。

〈参観いただいた保護者さんの感想〉

- 自分の言葉が、あふれてしまう最後の一滴にならないように…と自身を振り返りました。

- 弁護士さんからお話を聞くことで、特別感があり、いじめが犯罪であることがより心に入って、よかったと思います。

- 自分の小さい頃のことを思い出しました。しんどいときは、声を上げていいんだと改めて思えるいい学習でした。

7月2日(火曜日)

小中合同あいさつ運動&愛の声かけ運動! ~あいさつの輪が広がっています~

先週の金曜日、アルマジロ委員会の子どもたちが、全校放送を入れ、気持ちのよいあいさつをみんなで広げよう!というメッセージとともに、7月1日に校門前で行うあいさつ運動について伝えてくれました。

アルマジロ委員会は、今までからも週2回、昇降口であいさつ運動をしてくれていますが、今回は、校門で、“野洲北中学校の生徒会の子どもたちと合同であいさつ運動”をすることにしました。

雨の中、朝早くから、中学生や中学校の吉田校長先生が来てくださいました。

小学生と中学生が一緒に行うあいさつ運動は、初めての試みでしたが、とても温かく明るく、元気の出る、よい雰囲気に包まれました。

7月1日は“愛の声かけ運動”で、多くの地域や保護者の皆さんが、雨の中、見守りや声かけに出てくださっていました。ありがとうございました。

祇王の地域ぐるみの大きなあいさつの輪がまた一段と広がり、うれしい気持ちになりました。

7月1日(月曜日)

不審者侵入を想定した避難訓練!

今年度2回目の避難訓練。警察の方にも協力いただき、不審者が侵入したときの命の守り方を学習しました。

今回は、不審者が昇降口から階段をかけあがり、6年生の教室に侵入しようとする想定で行いました。

6年1組の前で激しく大声をあげながらドアをたたく不審者を察知した教員が素早く教室を施錠し、子どもたちを反対側の窓へ避難させます。

また、さすまたを持って応援にかけつけた教員が、教室から不審者を遠ざけるように追い込み、到着した警察官が不審者を取りおさえました。

何よりもよかったこと。

それは、緊急放送から不審者が確保されるまでの5分間は、とても長く感じましたが、各教室では、しっかりと教室を締め、全員、窓側に静かに身をひそめ、真剣に、大切な命を守るための行動ができたことです。

警察の方にも、子どもたちの避難行動をほめていただきました。

今回は授業中に起きた避難訓練でしたが、これからも様々な場面を想定し、危機回避能力が身につくような安全教育、防災教育に取り組んでいきたいと思います。

6月28日(金曜日)

4年生森林環境学習 ~見て、触って、つくって、広がる木の輪~

今年5月に「やまのこ教室」を体験した4年生の子どもたちは、その後、総合的な学習の時間に、森林の木を守る取組や、木を生かす取組について調べ始め、今、自分にできることを探っています。

6月27日には、滋賀県木材協会の浅井さんに来ていただきました。

浅井さんは、木育にたずさわっておられる魅力的な方です。

木育に携わる思いを聞いたり、実際に、木片を一人1こずついただき、いらなくなった木片を『もっぺん』生き返らせる(もういっぺん生かす)体験活動をしたりしました。

「へえ~、捨てるのもったいないから、もっぺん使おうと思って、おもちゃにしたんやな」とつぶやきながら、『もっぺん』をヤスリで大事そうに磨いていました。

「さらさらになってる」「いいにおい、何か、バナナのにおいする」…わくわくしながら、切った木を生かす体験に夢中になっていました。

6月27日(木曜日)

6年生調理実習 ~野菜いためをつくろう!~

調理室をのぞいてみると、6年生が、グループで役割分担をし、仲間と協力しながら、ピーマン・ニンジン・キャベツを慎重に切っていました。

「校長先生のも作っています」という声が聞こえてきたので、「わあ!楽しみ。ありがとう。味付け少し濃いめでお願いします。」とつい言ってしまいました。

そのあと、校長室に来てくれた6年生が「失礼します。野菜いため持ってきました。濃い味にしてきました。」とにこにこして持ってきてくれました。

洗って、切って、いためて、盛りつけて…がんばって作ってくれたんだなあとしみじみ想いながら、給食の後でしたが、すぐにいただきました。

歯ごたえがしっかりあって、シャキシャキしていて、塩コショウがしっかりと効いていて、とても美味しい野菜いためでした。

あとで聞いた話ですが、野菜の苦手な子が、自分たちでがんばってつくった野菜いためはすっかり食べたそうです。思いと苦労のスパイスがきっと効いたのだと思いました。

6月26日(水曜日)

人権の日の取組 & 6月人権ウィーク

6月の人権の日。

絵本「おへそのあな」の読み聞かせを聞き、みんなで考え合いました。

今回は、自分の大切な命を見つめ直し、自分や仲間の命を大切にしようとする気持ちを育てることをねらいとしています。

家族や友だち、先生、地域の人など、まわりの人から大切にされていると感じることを出し合ったり、自分がだれかを大切にできることを話し合ったりしました。

2年生では、「ごはんをつくってくれる。」や「話を聞いてくれる。」、「朝、おはようって挨拶してくれる」など、大切にされていると感じる瞬間を交流していました。

さて、今週は“祇王小 人権ウィーク”です。

笑顔委員会が、人権クイズを発信し、人権について考える種まきをしてくれました。

祇王小の人権キャラクター「ふわふわ言葉のふうちゃん」の紹介もしてくれました。

6月25日(火曜日)

3年生まちたんけん ~おすすめスポットを紹介しよう~

3年生が、総合的な学習の時間と国語科の合科学習「祇王のおすすめスポットを紹介しよう」に取組んでいます。

今回は、身近な地域の4スポット、めだか屋さん、郵便局、JA、滋賀保健センターに出かけました。

子どもたちは、聞きたかったことや、実際に行ってみて心にうかんだハテナを積極的に質問していました。

めだか屋の高木さんは、「人に喜んでもらって、役に立っていると感じることがうれしいです。メダカかわいいな、楽しいなと思ってもらえるようなお店にしたいです。」とお話ししてくださいました。

やっぱり実際に“本物に出あう体験”は心動かされます。

同じ場所に出かけた仲間でも、おすすめしたいなと思う事柄はきっと様々。

どんなおすすめスポット紹介になるのか、これからが楽しみです。

6月24日(月曜日)

学習参観&PTA人権研修会ありがとうございました

4時間目の学習参観ならびに5時間目のPTA人権研修会に、お忙しい中お越しいただきありがとうございました。

午後からのPTA人権研修会には、保護者や地域の皆様とともに、4~6年生の子どもたちも参加しました。

今回講師として来ていただいたのは、大前光市さんです。

交通事故により片足を失った義足のダンサーとして、自身の生い立ちや、大事にしたい思いについて、とてもストレートに素直な感情でお話をしてくださいました。

事故で片足を失ったときの、怒りなのか悲しみなのか悔しさなのか、何ともわからない気持ちを救ってくれたのは、仲間の存在だったそうです。

義足を外し、ありのままでおどる姿を見た仲間が「らしくていいね」と認めてくれたことが大きな力になったと聞きました。

最後には、これからいろいろなことがあったとしても、「気持ちで感じること・気持ちで伝えること」を大事にしてほしいという強いメッセージをいただきました。

みんな、大前さんのダンスやお話にずっと引きこまれていました。

子どもの感想を少しだけ紹介します。

- 何か感動を感じた。心が大事なんだなと思った。

- ぼくは、大前さんの人生のことをダンスで伝えているのではないかと思いました。

- 表現がとてもきれいで、がんばるんだという意志がとても伝わってきて、心にきた。

- ふつうのダンスではなく、ダンス中に感情や時にはすごくかっこいいふり付けがあって、すごくかっこよかった。

PTA常任委員の皆様、ステキな出会いの企画をありがとうございました。

6月21日(金曜日)

水泳学習が始まりました!

先週から、いよいよ水泳学習が始まりました。

どの学年も歓声があがって、にぎやかな様子です。

けれども、水泳学習は命に関わる学習なので、大事なやくそくはしっかりと守っています。

4年生の水泳学習では、3つのコースに分かれ、一人ひとりの課題に合った学習を進めています。

- コース1は、水に慣れ、けのびで少しでも遠く泳ぐことをめざします。

- コース2は、10~15メートルくらいの距離をバタ足で泳ぐことをめざします。

- コース3は、25メートルをめざし、クロール泳ぎにも挑戦します。

どのコースもみんながんばっています。

さて先日、教職員の心肺蘇生研修を行いました。

職員もしっかりと準備をして水泳学習にのぞんでいます。

6月19日(水曜日)

6年生 楽しかった修学旅行!

6月13~14日は、待ちに待った修学旅行でした。

6年生78名全員が参加することができて、ほんとうにうれしい修学旅行でした。

1日目は、おおさかATCグリーンエコプラザでSDGsを学ぶ環境学習。

午後からは海遊館内をグループ行動。大きな大きなジンベイザメやぷかぷか浮かぶクラゲなどに見入っていました。

2日目は、奈良の歴史や文化に触れる学習。

東大寺大仏殿を見上げ、中に入ると、大仏の大きさと偉大さにみんな圧倒されました。

この日は暑かったので、奈良公園ウォークラリーは熱中症のリスクを考え、コースを変更して実施しました。午後は、展望台から平城宮跡を見た後、グループでいざない館内を見学。朱雀門前で、青空のもと、学年みんなで記念撮影ができたこともいい思い出です。

さて、この2日間を通して、子どもたちのいいところをたくさん見つけました。

まず、あいさつがよくできたこと。運転手さんやガイドさん、お店やホテルの方、お世話になったお部屋にまで、気持ちのよいあいさつをしていて、とてもいいなあと思いました。

また、グループ行動で、仲間を大切に考えた優しい声かけや行動がたくさんできていました。

それに、ご飯の後、食器を重ねて、片付けてくれる方のことを考えた行動ができているのもステキでした。

保護者の皆様には、この日までいろいろとご準備いただき、ありがとうございました。

当日、学校をバスで出発したとき、多くの方がバスの両サイドで見送りをしてくださっていて、とても感動しました。また、SGさんも黄色い旗を大きく振ってくださり、温かい気持ちになりました。感謝です。ありがとうございました。

6月18日(火曜日)

アルマジロ委員会が全校へ発信!

アルマジロ委員会の子どもたちがアクションを起こしています。

先日、朝、昇降口で、「おはようございます!」とみんなに呼びかけあいさつをしてくれていました。

また、昼の給食の時間、「今年は、アルマジロの『あ』と『ま』に力を入れます。次の人のことを考えて、スリッパをそろえましょう。」と放送で呼びかけをしてくれました。

大事なことは、『次の人のことを考えて』だなと思いました。

すてきな発信を、子どもたちからしてくれて、とてもうれしくなりました。

6月13日(木曜日)

5年生が俳句づくりに挑戦!

5年生が、指を折りながら、5・7・5の俳句づくりに挑戦しました。

子どもの感覚はすばらしいです。

いくつか紹介します。

- 「田植えの日 足が石ぞう 動じない」

- 「なえたちが とびこんでいく 田植えの日」

- 「田植えでは 苦労したぶん 米うまい」

- 「せみたちの 音楽会が はじまった」

- 「夏の空 特大アーチ えがいたよ」

目の前に、ぱあっと絵が浮かびます。

6月12日(水曜日)

近江富士ボーイズさんが校庭の草引きをしてくださいました

6月8日(土曜日)にスポーツ少年団近江富士ボーイズの皆さんが、校庭の草引きをしてくださいました。

月曜日に登校したとき、運動場の草がきれいに刈られ、木の下に集められていました。

見えないところで、たくさんの方が学校のことを想って動いてくださっていることに感謝しております。

ほんとうにありがとうございました。

6月11日(火曜日)

グランドゴルフクラブ ~地域のクラブサポーターさんと一緒に~

月曜日のクラブの時間は楽しいひとときです。

グランドゴルフクラブでは、地域の5名のクラブサポーターさんに教えてもらって、初めてのグランドゴルフを楽しみました。

私もやってみましたが、大きく大きくオーバーしてしまいました。

けれど、何度もやっていくうちに、楽しくなっていきます。

うまくいかなくても、仲間や、地域のサポーターさんが「だいじょうぶ」「うまいうまい」「そのちょうし」「どんまい!」などと声をかけてくれるので、安心して挑戦できます。

みんな、次のクラブの時間が待ち遠しそうでした。

6月11日(火曜日)

異年齢での仲間づくり ~「ふれあい活動」で笑顔いっぱい~

祇王小では、年間を通して、「ふれあい活動」をしています。

ふれあい活動のねらいは大きく2つ。

- 異年齢集団の関わりを通して“相手を思いやる仲間づくり”を深める。

- 自分たちで“活動の計画から振り返りまでやってみる”ことで、自主性を育む。

昼休みに、ふれあい活動の様子をのぞいてみると、高学年のリーダーが遊びのしかたを説明し、わからないと言う子に必死に教えたり、場合によってはちょっと多めに見てあげたりしている姿が、何ともほほえましく感じました。うまくいかないこともあるかもしれないけれど、それも大事な経験です。

とにかく、どの班もとってもうれしそうでした。楽しい時間はあっという間!

また次のふれあい活動が楽しみです。

6月10日(月曜日)

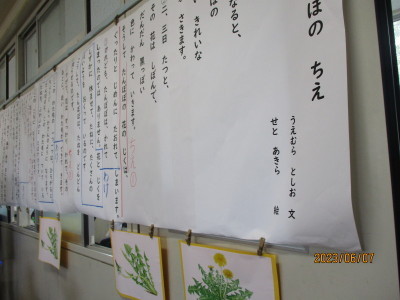

2年生「たんぽぽのちえ」 ~どんなちえ?どんなひみつがあるのかな?~

「おへそ-ビームできているね。すばらしい」…話している人をさっと見て、お話に耳を傾けています。

単元のスタートで、先生の作った「ビックリ!ちえブック」を見せてもらった子どもたちは、自分たちも「自分のちえブック」を作るために、毎日の学習に取組んでいます。

この日のめあては、「たんぽぽが、ちえを、いつ働かせているかをみつけよう」です。

まずは自分で考えてみます。おとなりさんと相談するのもありです。そのあと、班の仲間と見つけたことを交流し合いました。

学習のおわりには、「ビックリちえブックにちかづいてきました!」や「ちがう花をしらべるときに、ちえとわけを見つけて書きたいです」など、一人ひとりが今日の学習をしっかりと振り返っていました。

学校図書館支援員との連携授業 ~1年生国語科「つぼみ」の学習のはじまりに~

1年生の国語科、説明文の学習。「つぼみ」というお話が教科書にのっています。

単元の学習のスタートで、学校図書館支援員さんが、つぼみの写真を見せながら、クイズを出してくれました。

手がかりは、「どんな形」と「どんな色」です。

「手みたいな形で、ピンク色のつぼみは何でしょう。」「ん…あれかな~?」「もしかして…わかった!!」

つぼみクイズで盛り上がると、子どもたちも、今度は自分でクイズがつくりたくてウズウズしてきます。

学校図書支援員さんが、子どもたちの「やってみたい!」の心に火をつけ、担任の先生にバトンタッチ。

学習の最終ゴールは「つぼみクイズ大会をしよう!」になりました。

そのために、これから教科書やいろんな図書館の本を使って学習を進めます。

どんなクイズができるのか楽しみです。

6月7日(金曜日)

祇王小「人権の日」の取組! ~聴き合う・認め合う~

毎月、人権の日に、自分や仲間の人権を大切に考え合う機会をつくっています。

5月は、絵本「そらをとびたかったペンギン」の読み聞かせを聞きました。人はそれぞれみんな、苦手なことや得意なことがあるけれど、その違いを認め合い支え合うことについて考え合いました。

4年3組では、「みんなが困らずに過ごすために、大切なことや自分ができること」について、一人ひとりがミニノートに書き出し、グループで話合いをしていました。

中には、3年生のときの『人にやさしいまちづくり』で学んだことを思い出す子や、日頃思っている素朴なことを話す子もいました。

人権学習は、人と人とのつながりの学習だと思うと、互いの思いや考えを聴き合うってとても大切だなと思います。

人権に関わることって、身のまわりにたくさん転がっています。日々、ふと立ち止まって、考え合う機会を大切にしたいです。

6月6日(木曜日)

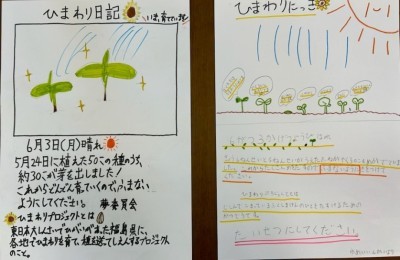

ひまわりPJ第4弾! 芽が出た!かわいい…

先日植えたひまわりの種が、いくつかかわいい芽を出しました。思わず笑顔になります。

見にきた3年生が「これ、ホウセンカの芽に似てる~」とつぶやいていました。

今日は、続きの種植えの日。

夢委員会が呼びかけをし、たくさんの子どもたちが集まりました。

5、6年生から、そっと手のひらにのせてもらったひまわりの種を、みんな大事そうに土の中にうめていました。

夢委員会は、いつのまに考えたのか、フェンスにステキな看板や、教室に「ひまわり日記」を貼ってくれていました。どんどん自主的な活動が広がって、頼もしいです。

6月4日(火曜日)

3年生 野洲図書館や生和神社などに出かけ、まちのよさを調べ中!

3年生では、今、社会科で「わたしたちの住んでいるまちの様子」について学習しています。

教科書だけでなく、実際に野洲のまちに飛び出して、自分の目や耳で感じとったまちのよさを調べています。

先日、生和神社から帰ってきた子どもたちは、「はじめて知った!」と目をしろくろさせていました。

話を聞いてみると、何やら、昔大きな大蛇がいて大変だったらしいこと、その大蛇をたおしてくれた人を大事にまつっている神社だったことなど教えてくれました。

今まで知らなかったことを知るのは楽しいものです。

3年生はまだまだこれからも探検に出かけます。どんな新たな発見があるか、楽しみです。

6月3日(月曜日)

祇王小の畑が見違えるほどきれいに!!地域・保護者の皆さんありがとうございます!

ご存じのとおり、祇王小の畑がひどいことになっていました。手がつけられないくらい、木がうっそうと茂り、草はボウボウ状態。

わかってはいても、学校だけではなかなかできず困っていたところ、なんと、地域の方が草刈り機で草を刈り、畑が使えるようにと、環境整備をしてくださることになりました。

そのことを受け、PTAさんからも「学校園運営ボランティア(畑整備)募集」を呼びかけてくださいました。

そして6月1日(土曜日)、集まってくださった地域や保護者の皆さんが、暑い中、学校のために、一生懸命畑をきれいにしてくださいました。

学校、教員だけではできないことを、地域や保護者の皆さんが応援してくださる…この温かい祇王ならではの温かな空気にいつも救われます。

月曜日、子どもたちにさっそく伝えたところ、「わあ~すごくきれいになってる!」「ありがとうが言いたい」「これでサツマイモが植えられる」など、感動と大喜びでした。ほんとうにありがとうございました。

6月3日(月曜日)

「スクールガード研修会」&「スクールガードさんよろしくお願いしますの会」

今年度、日頃お世話になっているスクールガード(SG)さんを対象とした研修会を開きました。

スクールガードリーダーの大黒様を講師としてお招きし、「SGの効果的な活動と交通事故防止」についてお話をお聞きしました。

大黒先生の「無理をせず、SGさん自身の安全確保も大切にしてほしい」「子ども自身の自発的な安全行動を促してほしい」というお話が特に心に残りました。

前の人についていくのではなく、自分の目で安全確認し判断して動ける子を、みんなで育てていきたいと思いました。

さて、その後、運動場に全校児童が集まり、子どもたち主体の「SGさんよろしくお願いしますの会」を行いました。日頃の感謝の気持ちを込めて6年代表児童があいさつをし、その後SGさんからのお話もお聞きしました。

青空の下、たくさんの方に温かく見守られ支えられていることが実感できるステキな時間でした。

お忙しい中、たくさんの方にご参加いただき、ありがとうございました。

5月29日(火曜日)

はじめて、小学生の救命講習会をしました!

今年度はじめての試み。6年生を対象とした「救命講習会」を行いました。

東消防署員さんに来ていただき、グループごとに人形を使っての体験学習。

話によると、アメリカでは幼少期から救命救急を学ぶ機会を大切にしているそうです。

今日のテーマは「とにかく、まず、やってみよう!」

実際に一人ずつ心臓マッサージを体験しました。30回連続で胸部圧迫するとけっこう疲れることも、やってみてわかります。

救急車を要請し到着するまでの8分の“命をつなぐ心臓マッサージリレー”にも挑戦しました。

仲間と「いっせーのーで!」とかけ声をかけて交代する姿や、横に並んですばやく交代するなど、それぞれが考え工夫して取組んでいました。

AEDの使い方も学び、音声を聞きながら、仲間と協力して人形の命を救おうと真剣でした。

終わった後子どもたちは、「救命救急は命をつなぐとても大切なことや!」と話していました。「救命入門コース参加証」も一人ひとりにいただきました。

5月29日(火曜日)

ひまわり応援PJ第3弾!

5月21日、地域の方3名が、ひまわり応援PJで、機械や道具を使ってフェンス沿いを耕してくださいました。新しい土を混ぜるとフカフカになりました。下校時に、その様子を見つけた子どもたちが「ありがとうございます!」と挨拶をして帰っていきました。気持ちのよいあいさつが自然にできる子どもが増えています。

さて、夢委員会が各学年の教室をまわって、「種を一緒に植えませんか」の呼びかけをしました。どんどん自分たちで動いていく姿が見られます。いよいよ種を植えます。

保護者や地域の方も一緒に取り組んだ今回の「ひまわりPJ」!大事に育て、福島の復興支援に貢献できるといいなと願っています。

5月24日(金曜日)

2年生生活科 夏野菜の成長が毎日楽しみ!

毎朝、2年生が運動場の手洗い場に全力で走ってきます。登校後すぐに、気になる自分の野菜を見にいき、お水をあげる子どもたち。

「わあ、トマトのにおいする~」「わたしのピーマン膨らんできた…かわいい」「これ、ひげみたい。先っぽがクルってなってる」五感をフルに働かせ、愛情かけて育てています。

さて2年生は今、算数の学習で「くり下がりのひき算の筆算」もがんばり中。

苦戦しながら、子どもたちも先生も必死にがんばっています!

定着に向け、お家でも励ましていただけると助かります。よろしくおねがいします。

5月24日(金曜日)

みんなのために、高学年がプールそうじ

毎年、この季節になると、5年生6年生が、みんなのためにプールそうじをしてくれます。

今日のめあては、「けがをしないで」と「みんなのことを想って」がんばる!でした。

1年分の汚れがたまったプールに挑む子どもたちは、どの子も一所懸命。バケツで水をくんではプールに流しこむ力仕事に励む子や、たわしでひたすらゴシゴシこする子、プールサイドを安心して歩けるようにきれいに磨く子、更衣室やトイレを掃除する子など、役割分担をしながらがんばってくれました。

みんなのためにがんばる先輩の姿を見て、「来年はわたしたちや!」とつぶやいている4年生もいました。

感謝しながら、もうすぐ始まる水泳学習を楽しみに待ちたいと思います。

5月22日(水曜日)

1年生学校たんけん ~なかよくなりたいので握手してください!~

1年生が生活科の学習で、たんけん隊ごとに学校中をたんけんしました。

実は何日か前に、「今度たんけんに来るから、ちょっと見に来た…」と事前に下見に来ている子もいて、ほほえましかったです。

この日、校長室に来た子どもたちは、目をキラキラさせ、ドアのところであいさつをして入ってきました。

一人ひとりと握手して、サインのはんこを押して、大忙しでしたが、とても楽しい時間でした。

「このたくさんの写真はだれですか?」「このキラキラしたのは何ですか?」「なんで校長室があるんですか?」と質問してくれたり、「体育が楽しい。」「また休み時間来てもいいですか?」などとお話ししてくれました。

たんけん隊リーダーもはりきっていました。これから、いろんな経験をたくさんして、元気にたくましく育ってほしいです。

5月22日(水曜日)

図書サポーターさんが図書室整備をしてくださっています!

先日、祇王小図書サポーターさんが図書室の整備をしてくださいました。

図書館司書さんが、“図書室オリエンテーション”で、子どもたちに「本の病院(傷んだ本を入れるケース)」を紹介してくださいました。そのあと、たくさんの本が「本の病院」にやってきて、その本を図書サポーターさんがこつこつと修繕してくださっています。

見えないところで、たくさんお世話になっています。ありがとうございます。

5月21日(火曜日)

4年生 心も体も躍動!やまのこ教室

心配された前日の雨もすっかり上がり、4年生が元気にやまのこ体験教室に出かけました。

森林ウォークラリーでは、今日初めて出会ったやまのこサポーターさんに、心にわき起こった素朴な質問を投げかけ、やりとりを楽しみながら散策しました。

疲れてきた仲間に、「がんばって!がんばって!」という励まし音頭や、「ちょっと待ってあげて!」という思いやりの声が自然と発生し、やさしいすてきな子どもたちです。

サポーターさんやバスの運転手さんへの気持ちのよいあいさつ、仲間と協力しての丸太きり、そのあとの後始末…などの姿は、来年度高学年になるたくましさが感じられました。

保護者の皆様には、お忙しい中、お弁当や様々なご準備等にご協力いただきありがとうございました。

5月20日(月曜日)

6年家庭科ナップサックづくり ~ミシン縫いサポーターさんと一緒に~

今、6年生がナップサックづくりで、ミシン縫いにチャレンジしています。

この日は、5名のミシン縫いサポーターさんが来てくださり、各グループに入ってくださいました。

サポーターさんが、「上手に縫えてるよ。」とか「もう少しもう少し…ハイ、OK!」などと、いろいろほめてくださるので、子どもたちは、自信をもって安心して学習に向かっていました。

学習後、サポーターの皆さんから、「わたしたちが教えた後、ありがとうございます!とあいさつをしてくれました。素直なとてもいい子たちですね。」「最初やりにくそうにしていた子をお助けしたら、できるようになってうれしそうでした。」「子どもどうしで教え合っている姿もよかったです。」などと感想をお聴きしました。

サポーターの皆様のおかげでできるようになったこともありましたが、触れ合いを通して、温かいぬくもりが通い合うひとときでもありました。ありがとうございました。

5月20日(月曜日)

応援ひまわりプロジェクトpart2

応援ひまわりPJ第2弾!夢委員会の呼びかけで、昼休みに草刈りをしました。

なんと、この日は1回目よりも多くの保護者さんや地域の方が駆けつけてくださり、それを見た子どもたちは目を輝かせていました。

委員会以外の子どもたちも大勢来てくれて、大盛り上がり。草刈りをしながら、大人と子ども、上級生と下級生…楽しそうな会話もはずんでいました。

夢委員会の子どもたちが、「自分たちが動いて、こんなに集まってもらえてうれしい。」「やりがいがある。」と晴れ晴れした表情で話していました。地域や保護者の方も「一緒に活動して楽しかった。」「いろんな子と話せた。」「また気軽に参加したい。」と言ってくださいました。こういう地域学校協働活動をこれからも増やしていきたいです。ご協力いただいた皆様ありがとうございました。5月16日(木曜日)

地域の方の協力を得て、田植え体験学習!

地域の方やJAさんにご協力いただき、5年生が田植え体験をしました。

この日までにたくさんの準備やご配慮をいただき、おかげさまで貴重な体験ができました。ありがとうございました。

さて、広い田んぼの中に裸足で入った子どもたちは、一歩一歩踏みしめながらも「けっこう泥が重い…」「思ったよりあったかい」と口々につぶやきながら進んでいきました。

自分の場所に行くと、一人ひとりもらった苗の束から3本ずつ大事そうに取って、ぬかるみにグッ!グッ!とさしこんでいきます。

手作業で田植えをしていた昔の人の苦労を感じつつ、泥の感触や仲間との体験を純粋に楽しみました。

泥んこになったので、教室までの廊下が汚れてしまいましたが、自分たちで後始末している姿もさすが5年生と思いました。

この日の給食のご飯は、お米づくりの大変さや有り難み、お世話になった地域の方の思いを感じ、いつもよりももっと感謝していただきました。

PS.保護者の皆さんも何人か見に来ていただいていました。風が強く少し寒かったですが、応援ありがとうございました。 5月16日(木曜日)

校長室への訪問者

きのうはよく雨が降っていました。朝の見守りが終わって、昇降口に来ると、2年生の野菜の鉢植えの近くに、習字セットがポツンと置いてありました。「誰か忘れたのかな?雨にぬれてしまうな」と思い、すぐに拾うと、近くにいた、いつも子どもの出迎えをしてくれている岸先生が受け取ってくれました。

休み時間になって、習字セットの持ち主だったSさんが、岸先生と一緒に「校長先生、習字セット見つけてくれてありがとうございました。」と言いに来てくれました。思ってもいなかった訪問者だったので驚きましたが、うれしくなりました。

実は、Sさんは最初、一人で行ったことのない校長室にお礼にいくのには抵抗があったようで、いろいろ悩んだようでした。お手紙を書いて渡そうとも考え、小さな紙に書いたそうです。でも最終的には岸先生と相談し、先生についてきてもらって校長室に行ってみることに決めたそうです。

校長室からの帰り道、Sさんはとても晴れ晴れした表情だったと聞きました。ありがとうは、やっぱり魔法のことばです。 5月14日(火曜日)

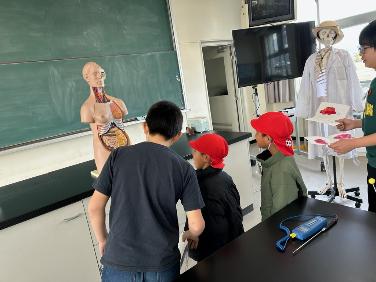

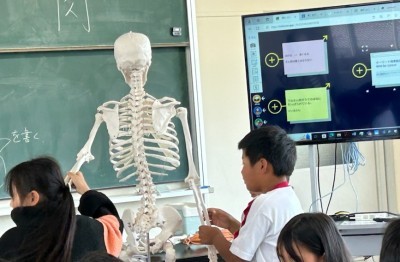

4年生 理科「うではどのような仕組みで曲げ伸ばしできるか?」

理科室では、4年生が「体のつくりと動き方」について学習をしていました。

実際に、骨の模型をさわってみて動き方を確かめる子、図かんや本、タブレットなどを使って調べたい体の部分のつくりを探る子…とにかく、自分のやってみたい方法を選んで、調べます。

また、まとめるときは、文字だけでなく、絵、図なども使ってまとめることも大切にしています。それぞれが調べまとめたことを交流するのも楽しいです。自分が知らなかったことを知るのは楽しいものです。

祇王小学校では、自分の学びを表現する活動や日頃から仲間と話合う活動をどんどん取り入れていきます。5月13日(月曜日)

5年家庭科 お茶を入れよう ~めあては、けがをせず安全にお湯をわかす!~

5年生から新しく始まった家庭科の学習。「お茶を入れる」調理実習をしました。

エプロンや三角巾など、きちんと身だしなみを整えたあと、班の仲間と協力し合って調理器具をそろえました。

ガスコンロで一人ひとり火をつける経験もしました。ちょっとドキドキです。

計量スプーンで測りながら茶葉を小さなやかんに入れ、お湯を注ぐときのみんなは、けがをしないよう慎重な様子で真剣でした。

「あつあつのやかんを机の上に置いたらどうなるかな?」「班の仲間のお茶を入れるとき、どんなことに気をつけたらいいかな?」…子どもたちへの問いかけは、常に「考えさせること」を意識します。

「これ、ちょっと薄いんちゃう?」「これ、ちょっと少ないな。」「ふたに手を添えると安全。」など、子どもの気づきやつぶやきがいいなと思いました。

めあてどおり、けがなく実習を終えることができました。自分たちで入れたお茶を、みんな、うれしそうにいただいていました。 5月10日(金曜日)

子どもたちの安全の見守り ありがとうございます

毎朝、いろいろな地域をまわっていると、地域や保護者の皆様が交差点で旗をふり、毎日子どもたちの安全を見守り、「おはよう」「いってらっしゃい」と声をかけてくださっていることがよくわかります。ほんとうにありがとうございます。

ルールを守って道路を歩いていても、ルールを守らない車が突っ込んでくる世の中です。毎日元気にいられることは決してあたりまえではありません。多くの皆様に支えていただいていることに気づき、感謝できる人で自分自身ありたいし、そんな子どもを育てていきたいと思います。

今朝も、「一緒にいこか。」「今日の給食なんやろな。」などと、民生委員さんが子どもと肩をならべ、会話をしながら歩いてくださっている姿にとてもぬくもりを感じました。未来の宝である祇王っ子を地域でも見守り、育てていただいていることが実感でき、うれしくなりました。 5月10日(金曜日)

来てくれはった!うれしい! ~ひまわりPJで保護者さんも一緒に草むしり~

5月7日の「祇王小日記」でお知らせした“応援ひまわりプロジェクト”(地域学校協働活動)に、昼休み2人の保護者さんが来てくださいました。夢委員会の子たちが思わず「あ、来てくれはった!うれしい!」とつぶやき、すぐに駆け寄って「ありがとうございます。よろしくお願いします。」とあいさつをしました。気持ちのいい子どもたちです。

フェンス沿いの草を、夢委員会と保護者さんと教員とが一緒になって刈り始めると、なんとそこに、たくさんの有志たちが、「一緒にやってもいい?」と来てくれたのも驚きでした。

かたい草を抜きながらも、「楽しいな」「来週も早よきてほしいな」という声が聞こえ、みんなの笑顔がいっぱいでした。1年生も長い草をよいしょよいしょと運んでくれ、その様子を見た高学年がサッとお助けまんに駆け寄る場面もステキでした。

応援に来てくださった方が、「ちょっとの時間だけれど、子どもたちと一緒に活動できて、元気もらえました!」と言ってくださりうれしかったです。ありがとうございました。

来週16日(木曜日)の昼休みも行います。よかったら、子どもたち発信の“応援ひまわりプロジェクト”にぜひご協力ください。 5月9日(木曜日)

大きくなあれ!たねこちゃん ~1年生がアサガオの種を植えました~

からっぽの植木鉢を、一人ひとりがうれしそうに持って、教室から出てきた1年生。

「これから、アサガオの種、植えにいく!」「一緒に行ってもいい?」「いいよ。」

庭に出た子どもたちは、教室で聞いた先生の話を思い出し、土やスコップをもらいにいきます。半分土を入れると、おいしそうな栄養の粒を大事そうにまき、また土をかぶせていました。

さて、6つの種を植えるようで、指で慎重に穴をあける子どもたちの様子を見ていると、横に一列に6つの穴をあける子もいれば、さいころの目のように3つずつあける子、左の方にぎゅっとかためて穴をあける子…様々でおもしろいなぁと思いました。どの子も「自分のアサガオ」への大切な思いが伝わってきました。

種を植え終わると、ペットボトルじょうろで水をあげます。大きく育ってほしいからか、つい水をかけすぎてしまう気持ちもよくわかります。植木鉢の下の受け皿には水が満タンで、そこで泳ぐ虫を見つけ、「虫のプールや!」と楽しそうに仲間と見合っている姿もほのぼのしました。植木鉢を花だんのまわりに置いたあと、そっと静かにおまじないをしている子もいました。

今日植えた小さな命が育っていくのも楽しみ。その中で子どもたちのいろんな気づきや発見が生まれるのも楽しみです。 5月8日(水曜日)

みんなで“ひまわりプロジェクト”~応援おねがいします~

夢委員会の子どもたちが、東日本大震災復興支援の一環で村田製作所さんからいただいたひまわりの種300粒を、学校に植えて花いっぱいにしようと活動を始めました。種をまくにはまず草むしりからです。昼休みに、ボランティアの子どもたちと一緒に、グラウンドのフェンス沿いの草むしりをしました。けれども、草の成長が著しく手ごわい状態です。

そこで、自分たちもがんばるけれど、保護者や地域の皆さんにも応援を呼びかけ、一緒に“ひまわりプロジェクト”ができたらと考えました。今度、5月9日(木曜日)と16日(木曜日)の昼休みに行う予定です。写真にもあるように、ご協力いただける方はグラウンドに来ていただき、プロジェクトに参加いただけるとうれしいです。

みんなで、祇王小学校にきれいなひまわりの花をいっぱい咲かせ、採れた種を福島県に送り、震災復興のお役にたちたいと思います。

本大好きプロジェクト 読書貯金がたまってきました!

今年度、豊かなことばを増やす取組として、「読書貯金」を始めました。

休み時間に、図書室をのぞいてみると、満員御礼。図書室で本を借りたり読んだりする子どもがぐんと増えています。

高学年の図書委員が、読書貯金通帳を持って本を借りにくる子どもたちへの対応に大忙し。一人ひとりの通帳についているバーコードにピッ!今年度から、通帳を持っていくと簡単に借りることができるようにしました。「ちょっと待ってね。はいどうぞ。」「ありがとう。」やさしいやりとりが流れ、ほっとします。

みんな、読んだ本が読書貯金通帳にたまっていくのがうれしい様子です。絵本でも図かんでも小説でも何でもいいです。

ちなみに、今年度祇王小学校は「学校司書モデル校」になりました。図書館司書さんが毎週金曜日に学校に常駐し、授業支援や調べ学習サポート、図書室整備等をしてくださいます。4月は各学級ごとに「図書室オリエンテーション」をしてくださいました。図書室が、子どもにとって、より身近で親しみやすくなりました。

本を読むといいことがたくさんあります。本に親しみ、豊かなことばをどんどん増やしていきたいです。

更新日:2025年04月14日