令和5年度中主小日記

新しい校舎ができあがっていきます

冬の間にグレーの防音シートに覆われていた新校舎がどんどんと見えてきて、 クリーム色の新校舎が見てきました。

4月末からどんどんと引っ越しを進めていきます。

入学・進級しました

4月10日に75回目の新入生を迎え、2年生から6年生までの人は進級しました。いよいよ新学期の始まりです。新しい教科書、新しい担任の先生、そして新しいお友だち。

今日から新しい校舎での生活が始まります

5月1日から1年生と5年生、6年生となかよし学級の一部が新しい本館棟での生活を始めます。これから入ってくる中主っ子のためにも大切に使わせていただきます。

今日はチューズデー

月初めの火曜日(チューズデー)を中主デーと銘打って、朝のあいさつ運動が行われました。中主中学生が総勢23名、本校の児童が十数名、いっしょに昇降口前に立ちました。そして、登校してくる子どもたちに元気よく「おはようございます」とあいさつしてくれました。

1年生 生活科「いくぞ学校探検」

生活科の授業で学校探検をしました。普段は入ることのない校長室にもやってきた1年生。新校舎の中で新しい発見ができたのでしょうか。

5年生 田植え体験

グリーン中主、JAの方々の協力を得て、5年生が田植え体験をしました。多くの子どもたちが田植え初体験でした。田んぼをうまく歩けない中、歓声をあげながら、苗をていねいに植えました。

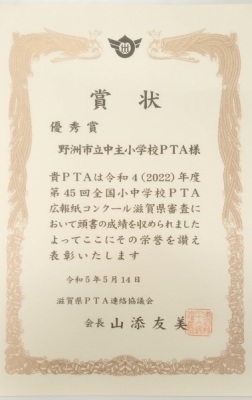

昨年度のPTA通信「はまごう」が表彰されました

昨年度の本校PTA通信「はまごう」が、第45回全国小中学校PTA広報紙コンクール滋賀県審査において優秀賞の栄冠を得ました。今後も紙面の工夫を重ねて、みなさんに喜んでもらえる広報紙「はまごう」にしていきますので、ご支援、ご協力、応援をよろしくお願いいたします。

4年生のヨシ苗づくり

7月3日の暑い日、地域の方々や市役所環境課、淡海環境保全財団の協力者も含めて総勢5名の方々の協力を得て、4年生のヨシ苗植えを行いました。そしてこれから学校でヨシ苗を育てて、秋には琵琶湖にヨシを植えに行く予定です。

弁護士によるいじめ防止授業

9月5日、石川賢治弁護士と大野聡子弁護士に5,6年生の全教室を回っていただき、いじめ防止授業をしていただきました。この授業の中で、実際に起こったいじめで自らの命を絶った小学6年生の女子児童の遺書を読み上げていただきました。そして、いじめはいかなる理由があっても絶対に許されないことや、いじめがなぜ許されないのかという理由や、いじめが犯罪であることを学びました。「もし、いじめられている人がいたら、相談にのってあげられるようになりたい」と発表する子どももいました。また、保護者の参観者も多く、この問題に対する関心の高さもうかがえました。ぜひ、ご家庭でも、今日のいじめ防止授業の感想を子どもたちに聞いてみてください。

シルバー人材センターによるボランティアです

10月3日の午前中、野洲市シルバー人材センター中里・兵主地区の会員のうち36名が、グランドの草刈りをしてくださりました。子どもたちは運動会の練習をしている中、「ありがとうございます」「きれいにしてくれてありがとう」とお礼を言っていました。10月14日の運動会に向けて、グランドが見違えるほどきれいになりました。中主小学校は、こうした地域の方々のお力に支えられています。本当にありがとうございました。

中主幼稚園の年長組がやってきました

10月10日火曜日の午前中、中主幼稚園の年長組のみなさんが、本校のグランドにやってきました。ちょうど運動会の練習していた2年生の団体演技を見学しました。園児たちは、お兄さんやお姉さんのキレのある動きや、ダイナミックな体型移動をみて、目を丸くしていました。そして、長休みには小学生たちと小学校の遊具で遊びました。

中主中学校の2年生が職場体験実習に来ています

中主中学校2年生の8名が、10月23日(月曜日)から27日(金曜日)までの間、職場体験実習に来てくれています。1年生の教室に入って、子どもたちとかかわってくれています。この経験をきっかけに「小学校の教師になりたい」と思ってもらえれば本望です。

玄関にハロウィンの飾りつけ

校区内にある「花のオカダ」さんから、かわいい花の飾りつけをしてもらいました。子どもたちも足を止めて見入っています。そして何より来校されるお客さんが、あまりの豪勢さに驚かれます。こうやって中主小学校は、地域の方々にいろんな面で支えてもらっています。

パラアスリートから話を聴きました

10月25日に、東京パラリンピックに出場された「もりさき かりん」さんからお話をききました。もりさきさんは、パラパワーリフティングの選手でありながら、立命館大学法学部の学生でもあります。子どもたちは、もりさきさんからパラパワーリフティングの競技や障がいについての考え方などをうかがい、たくさんのことを学びました。

2年生が九九をばんばって覚えています

2年生が今、算数で九九をがんばって覚えています。そして昼休みに、1人ずつ覚えた九九を暗唱して、地域のボランティアの方々や保護者に聴いてもらっています。合格したらカードにシールを貼ってもらいます。子どもたちは、自分のカードにシールがたまっていくことや、地域の方々や保護者から暗唱をきいてもらうことを励みにして、がんばって九九を覚えています。

琵琶湖岸に育てていたヨシを植えてきました

11月6日曇り空の下、4年生が7月から学校で育てていたヨシを、地域の方々、野洲市環境課の方々の協力で、琵琶湖岸に植えることができました。子どもたちはヨシを育てることが琵琶湖の環境を守ることにつながっていることを学びました。そして、この活動が祖父母、父母とつながってきて、そして子どもである自分たち、そのまた次の子どもたちの代まできれいな中主の琵琶湖環境を守っていきたいと決意を新たにしていました。

2年生が「まち探検」をしました

11月14日火曜日の午前中、ボランティアの方々の協力も得て、2年生が「まち探検」を行いました。消防署や郵便局、駐在所といろんなお店を班ごとに巡りました。そして、それぞれの場所で、子どもたちは教えてもらったり、施設や設備を見せてもらったりしました。また、事前に考えておいた質問をしたりもしました。地域のみなさまのおかげで、学びが深まりました。ご協力いただいたみなさま、ありがとうございました。

5・5交流を行いました

就学前の5歳児(年長組)と5年生が活動を共にするから5・5交流と呼んでおります。11月28日(火曜日)、本校の5年生が二手に分かれて、あやめ保育所と中主幼稚園に行ってきました。5歳児さんたちに楽しんでもらえるように、5年生がいろいろと考えて今日を迎えました。ボール遊びをするグループ、遊具で遊ぶグループ、鬼ごっこをするグループ、いろいろありました。

たくさんの赤ちゃんが来てくれました

12月12日と15日に6年生が赤ちゃんとの出会いを体験しました。「ハグベビー野洲」の方々から、妊娠中に女性のおなかやおなかの中にいる赤ちゃんの様子をうかがったり、生まれてきた赤ちゃんが1日どういう生活を送っているのかについて話を聞きました。そして、数人の児童に一人の赤ちゃんとお母さんが入ってくださり、赤ちゃんとのふれあいを体験しました。赤ちゃんを抱っこさせてもらったり、抱っこの仕方を教えてもらったりしました。また、来てくれた赤ちゃんの名前を紹介してもらい、その名前をつけたときの親の願いや思いも聴きました。6年生の児童は初めての体験にとても感動し、お別れも名残惜しい様子でした。

防煙教室

12月19日、5年生を対象に防煙教室を開催しました。野洲市健康推進課の保健師と守山野洲少年センターの所長から来てもらって、たばこや副流煙のこわさ、たばこに含まれる有害物質について話を聴きました。また、年上の先輩からたばこを勧められたときにどう断るのかというロールプレイも行いました。5年生は、自分ではたばこは吸わないでおこうと思っていても、いざ、先輩から勧められると断るのが難しいことも実感しました。

中学校の先生に来てもらいました

1月17日、5年生の理科の授業に中主中学校で理科を担当している先生に来てもらいました。授業では、「水に食塩を溶かしたら、重さはどうなるのだろう」という課題を解決するための実験をしました。中学校の理科の先生には、今回行った実験が中学校では違う薬品を使って行われることを、動画をまじえて教えてもらいました。

プロのオペラ歌手が来ました

令和6年1月25日にびわこホールより、林隆史さん(オペラ歌手)と藤居知佳子さん(オペラ歌手)と植松さやかさん(ピアニスト・作曲家)に来ていただき、4年生の前で、すばらしい音楽を披露していただきました。そして、林さんから直接、合唱指導もしていただき、歌い方、声の出し方を教えていただきました。子どもたちの生き生き歌う姿を観て、プロの指導のうまさを実感いたしました。

新入生の体験入学です

1月26日に、4月から入学する幼稚園、保育園、こども園の5歳児約110名がやってきました。本校の5年生児童との交流もかねての体験入学です。園児たちは5年生のお兄さん、お姉さんから校舎を案内してもらったり、「だるまさんがころんだ」の遊びをしたりして、楽しんでくれたと思います。そして、中主小学校への入学に期待をふくらませてくれたのではないでしょうか。

昔あそびを教えていただきました

1月29日、1年生児童は地域の方々から昔あそびを教えていただきました。あやとり、ゴムとび、竹とんぼ、おはじき、お手玉、竹ぽっくり、コマ回し、輪回し、竹馬などを、じっくりていねいに教えてもらいました。地域から10名の方々が学校へ来てくださりました。子どもたちは、「おもしろかった」「またやりたい」と言っていました。地域の方々からも「子どもたちから元気をもらいました」とのお声をいただきました。

湖魚が給食に出ました

2月19日は「食育」の日です。そして、この日の給食の一品は、湖魚である「ホンモロコ」です。また、4時間目には滋賀県農林水産部からの出前授業で、6年生が琵琶湖の魚について学びました。NHKの取材もあり、教室での給食の様子も撮影してもらいました。なお、2月19日午後6時30分より、NHK「おうみ発630」でこの時の様子が放映されますので、ぜひご覧ください。

がん教育の出前授業

野洲市の保健師に来ていただいて、6年生にがん教育の出前授業をしていただきました。「がん」は、早く発見すれば治る病気であること、生活習慣を考えることで防ぐことのできる病気であることを学びました。

更新日:2025年02月28日