webでわかる「永原御殿」ってなぁに?

「永原御殿」ってどんな遺跡?

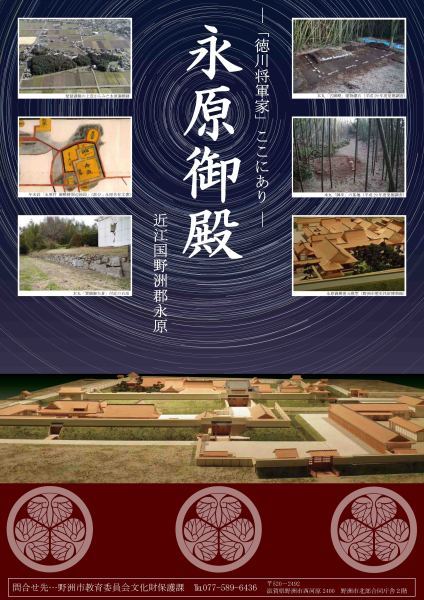

「永原御殿跡」は、江戸時代初め、徳川家康・秀忠・家光の三代の将軍が上洛時の専用宿館として築城した城郭です。これまで野洲市では、永原御殿跡の保存整備の取り組みの中で、永原御殿に関する様々な催し物を地元の各団体と協働で実施してきました。

このページでは、これまで開催した事業で作成した刊行物や資料などを公開していきます。改めて永原御殿がどのような遺跡なのか知っていただきたいと思います。

(注意:以下、刊行物・資料のPDF中の図・画像の無断転載はしないでください。)

令和4年2月、江部自治会有志の方々を中心とするメンバーで、永原御殿跡を㏚するための紙芝居が作成されました。以下のPDFファイルは、紙芝居の内容を絵本調に改めた冊子です。

どこかなつかしさのあるタッチのイラストで描かれ、文章もできるだけわかりやすい表現でまとめてあります。ぜひ、ご覧ください。

絵本でわかる「永原御殿」ってなぁに? (PDFファイル: 6.9MB)

永原御殿を紹介する6枚の展示パネルです。絵と図、写真を多く使い、少し詳しい内容にまとめてあります。ぜひ、ご覧ください。

手にもって実際に永原御殿を見学できるように、小冊子を作成しました。永原御殿が築城される前の、戦国時代の永原についても触れてあります。

ぜひ、ご覧ください。

令和2年度には、本丸の「南之御門」跡の発掘調査を行いました。「南之御門」は本丸の正門にあたり、櫓門(やぐらもん)形式の門の遺構を発見しています。西側に続く土塁に接して、門の櫓を乗せていた石垣も検出しました。(資料はA3判二つ折りで、PDFは表面(1ページ・4ページ)と裏面(2ページ・3ページ)を作成しています。)

令和2年度本丸「南之御門」発掘調査現地説明会資料1ページ・4ページ (PDFファイル: 3.6MB)

令和2年度本丸「南之御門」発掘調査現地説明会資料2ページ・3ページ (PDFファイル: 1.3MB)

令和4年度には、本丸の「乾角御矢倉」跡の発掘調査を行いました。本丸外周土塁の四隅には、隅櫓(すみやぐら)が建てられていて、見張りなどに使用されていました。「乾角御矢倉」は本丸の北西隅の隅櫓にあたります。調査の結果、隅櫓の建物礎石の石列、本丸から隅櫓に昇降する石階段の「雁木(がんぎ)」を発見しました。(資料はA3判二つ折りで、PDFは表面(1ページ・4ページ)と裏面(2ページ・3ページ)を作成しています。)

令和4年度本丸「乾角御矢倉」発掘調査現地説明会資料1ページ・4ページ (PDFファイル: 3.5MB)

令和4年度本丸「乾角御矢倉」発掘調査現地説明会資料2ページ・3ページ (PDFファイル: 16.1MB)

令和5年度には、本丸の「御休息所」跡の発掘調査を行いました。「御休息所」は本丸での最奥部に位置し、御殿建築のいわゆる「奥向(おくむき)」にあたります。第三代将軍徳川家光が宿泊した際は、主に寝所(しんじょ)として利用されたと考えられます。

調査の結果、、中井家「指図」から想定できる位置に、建物の礎石(そせき)や根石(ねいし)を伴う礎石の抜き取り痕などを検出しました。中井家史料とも整合性の高い内容であり、施設の実際の使用者や用途をうかがい知ることができました。

令和5年度本丸「御休息所」現地説明会資料1ページ・4ページ (PDFファイル: 3.3MB)

令和5年度本丸「御休息所」現地説明会資料2ページ・3ページ (PDFファイル: 10.4MB)

野洲市では、今後も永原御殿跡の保存整備を進める中で、地元の方々と協働で開催する活用事業にも積極的に取り組んでまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 文化財保護課

〒520-2423 滋賀県野洲市西河原2400番地 北部合同庁舎2階

電話番号 077-589-6436

ファクス 077-589-5444

更新日:2025年02月28日