令和6年度三上小学校日記No.1

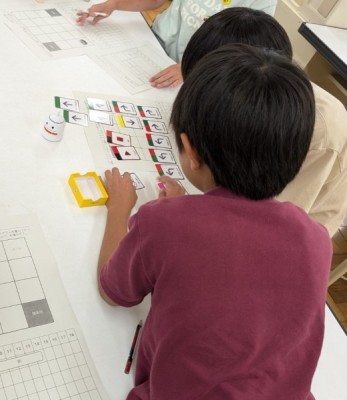

お薬の話

1月10日金曜日、三上小学校学校薬剤師様をゲストティーチャーとしてお招きし、「薬」について5年生が学びました。

最初に、薬には内服薬、外用薬、吸入剤、注射剤などの種類があり形も様々あることを教えていただきました。次に、病気を治したり、痛みや熱をやわらげたり、体を健康に保ったりするために薬は必要、しかし使う方法や使う量を間違えると体に悪い影響が出ることなどをクイズ形式で学びました。

- お薬が自分によく効くからといって、友だちや家族に飲ませてはいけないこと

- 2倍にしたり半分にしたり自分で勝手に薬の量を変えてはいけないこと

- 胃で溶ける部分と腸で溶ける部分が二層になっていたりすることもあるので、飲みにくいからといって、大きい錠剤を噛んだり、カプセルを外したりして服用してはいけないこと。

- 「食間」に飲む薬は、食事中に飲むのではなく、食事と食事の間(食後2時間後くらい)に飲むこと

エナジードリンクにはカフェインと砂糖が多く含まれていて、飲みすぎると体に悪影響が出ることも教えてもらいました。

現在流行中のインフルエンザを防ぐためには、「うがいと手洗い」が大切なことも学びました。手洗いで洗い忘れがちな部分も教えてもらったので意識して手洗いできるようになりました。

5年生は意欲的に集中して学び、質問も活発にして薬剤師さんも喜んでおられました。

学習後の感想の一部を紹介します。

- 「食間」は食事と食事の間に飲むことがわかった。薬にも消費期限があることがわかった。今日学んだことを家族にも伝えたい。

- 「胃で溶ける部分」と「腸で溶ける部分」二層になっている薬もあるので、指示がない限り薬はかんで飲んではいけないことがわかった。家族にも教えてあげたい。

- とても分かりやすいお話だった。カフェインの取りすぎは体によくないことを知った。今日学んだことを委員会活動でいかしたい。

- かぜやインフルエンザにかからないようにするために「手洗いとうがい」が大切なことがわかった。

- 自分に合ったマスクを選んでつけることが大切と知った。

5年生はしっかり学んだようです。家族や身近な人に学んだことを伝えよう、委員会活動で仲間に伝えようとする三上っ子もいて、学んだことを自らの生活に生かそうとする態度が育っていることも実感しました。

授業後の5年生の追加質問に対しても、学校薬剤師様は迅速かつ丁寧に回答くださりました。子どもの疑問に真摯に対応していただき、誠にありがとうございました。今後もご指導よろしくお願いいたします。

令和7年1月16日

おかげさま

滋賀県では、インフルエンザ患者数が警報レベルです。

今のところ、三上小学校では大きな流行は認められませんが、引き続き、換気・手洗い・うがいに留意して学校活動をすすめていきます。

どうぞご自愛ください。

先週は、始業式、創立125周年式典、左義長体験と行事が盛りだくさんの週でした。

教室を回っていると、今週は落ち着いて学習に取り組んでいる三上っ子の姿が見られます。

昨日から版画に取り組み始めた学年もあります。一方6年生は、卒業に向けての取組が本格化してきました。

左義長体験のお礼の手紙が私のところに集まってきました。一部紹介します。

- 1年

ありがとうございました。きょうはいつもよりドキドキしました。火がつくとはなびみたいなおとがしました。とってもあたたかかったです。ドーナツのにおいがしたのでおなかがすきました。でも、たのしかったです。またじゅんびをてつだいたいです。 - 2年

左義長体験の準備をしてくださってありがとうございました。火を見たらわくわくする気持ちになりました。大人になったらぼくも左義長をやってみたいと思いました。ぼくは、足が速くなりますようにとお願いしました。来年も楽しみです。 - 3年

わたしは、「字がうまくなりますように」「地球のみんなが幸せにくらせますように」とお願いしました。竹がたおれるとき、ドキドキしました。竹を取ってきたり組んだりするのは大変だったと思います。本当にありがとうございました。みなさんも1年けんこう安全にすごしてください。 - 4年

年末の寒い中、竹を切ってきてくださりありがとうございました。わたしは、今年も健康な一年になりますようにとお願いしました。私は、左義長がとても大切だと思いました。なぜかというと心も温かくなったからです。来年も楽しみです。 - 5年

左義長の準備、後片付けをしてくださり、ありがとうございました。私はみんなの無病息災を願いました。左義長は三上小学校しかしていない地域行事なので、この伝統を大切に守っていきたいと思います。 - 6年

三上小学校同窓会の皆様、左義長体験ありがとうございました。

入学して1年生から卒業する6年生までぼくは体験させてもらいました。一番心に残ったのは「左義長の美しさ」です。炎が上に上っていく様子が好きでした。6年間本当にありがとうございました。皆様もお体に気をつけてください。

全ての手紙にお礼のことばがありました。礼状なので当然と言えば当然なのですが、、

とは言え、三上っ子に「おかげさま」の心がたしかに育っていることを実感しました。

何事も「あたりまえ」ではないこと、自他の思いを大切にすること、感謝の気持ちを忘れないこと、これからも大切にしていきたいです。

令和7年1月15日

目標を持ち、成し遂げるためには何をすればよいかを考える

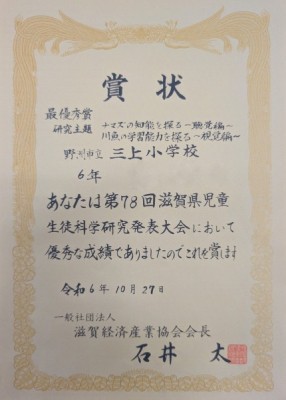

創立125周年記念式典前始業式時に、三上小学校6年生児童1名が「第78回滋賀県児童生徒科学研究発表大会」において「最優秀賞(滋賀経済産業協会会長賞)」を受賞したことを全校児童、市長、教育長、地域の皆様の前で披露しました。

表彰状とトロフィーを授与したあと、本人から受賞コメントを話してもらいました。概要は次の通りです。

この研究をした理由は、

ぼくは、小さいころから魚などの生き物に興味があり、4年生のときから魚の研究を始め今年で3年目です。

まず、一つ目の研究「ナマズの知能を探る~聴覚編~」は、家で飼っているうさぎは音がすると、エサをもらえると思って近寄ってきます。そこで、ナマズはうさぎのような反応をするのだろうかと疑問を持ち、この研究を始めました。

二つ目の研究「川魚の学習能力を探る~視覚編~」は、前回実験で調べたナマズの聴覚以外の感覚器官を川魚で調べてみようと考え、この研究を始めました。

今後は、

魚の他の感覚器官について調べるとともに、今回の研究のなかで、川魚には「仲間同士で情報を伝えあう能力」があるのではないかという点が気になりました。今後、この点についても調べをすすめたいです。

後輩の三上っ子に伝えたいことは、

ぼくは、目標を決め、目標を成し遂げるために何をすればよいかを考え、そのために努力をし続けてきました。自分で考え、自分で決めて行動することが大切なことだとぼくは考えるからです。

「○○について知りたいから、この実験をする」「○○ができるようになりたいから、この練習をする」というように、自分で決めた目標達成に向けてがんばってください。

最後に、ぼくがこの研究を始めるきっかけをくださり、そしてこれまで続けることができたのは、三上の地域の方々や三上小の先生方、先輩方、友だち、たくさんの方々のおかげです。ありがとうございます。感謝の気持ちを忘れず、これからもがんばっていきたいと思います。

三上っ子の成長を感じさせてくれるすばらしいコメントです。

本当に分厚い3年間の研究資料、私も読ませてもらいました。何度も何度も繰り返し試行錯誤を重ねながら途中であきらめずすすめた研究で本当にすごい取組だと感じました。後輩の三上っ子だけでなく、私たち教職員も自分で目標を決め、成し遂げるためには何をすればよいかを考え、努力し続けていきたいです。よい学びの機会を与えてもらいました。

令和7年1月10日

左義長体験 ~地域学校協働活動~

本日、三上小学校同窓会を中心とした地域の皆様のご協力の下、「左義長体験」を実施しました。この事業は創立100周年記念事業として始まり、同窓会ならびに学校運営協議会・地域学校協働活動事業として継続、今年で26年目になります。

今日は、市内小中学校9校の地域学校協働活動推進員さんもお招きし、見学・研修していただきました。

寒風の中、地域の皆様は年末南桜で竹60本を切り出し、昨日学校へ搬入するなど長い時間と人手をかけて準備をしてくださいました。そのおかげで本日「左義長体験」を実施することができました。誠にありがとうございます。

まず、6年生が地域の先輩方のお力を借りながら、竹組を立てて固定しました。

その後、三上小同窓会・三上小学校学校運営協議会会長 市木勝彦様に地域行事「左義長」についての説明、火を扱うときの注意のお話を聞いたあと、各学年代表6名が点火し「左義長」を全校で楽しみました。

三上こども園のお友だちも招待して一緒に楽しみました。

三上っ子の感想の一部を紹介します。

- 「竹がはれつするときの音にびっくりしたけど、みんなでできてうれしかった。」

- 「字がうまくなりますようにと願いながら書初めを竹に付けました。」

- 「青い空にけむりがすーっと上っていってとってもきれいでした。」

- 「三上山をバックに竹と炎と煙がとてもきれいでした。」

- 「60本も竹を切って運ぶのは大変だったと思います。私たちのために準備してくださってありがとうございます。」

- 「毎年左義長を楽しみにしているので、来年もしてほしいです。」

などなど

子どもたちは一人ひとり思いをもちながら、左義長の火を囲んでいました。

ある小学校の地域学校協働活動推進員様が、

「地域と学校が一緒になって行事を楽しんでおられますね。最近こんな機会あまりありませんよね。来てよかったです、これからもぜひ続けてほしいです。」

とおっしゃっていました。

子ども、教職員、家庭、地域 みんながいきいきと元気になるよう、三上小学校はこれからも地域・保護者とのつながりを大切に、学校運営協議会・地域学校協働活動を推進してまいります。

令和7年1月9日

うれしいおたより

昨日、地域の方からうれしい知らせがメールで届きました。

『今日の「三上小学校創立125周年記念式典」お疲れ様でした。

大変よい式典でした。

私の感じた正直な感想をお伝えしたくメールしました。

驚いたのが、子どもたちの人の話を聞く姿勢です。

「うなづきながらしっかり聞く」ことができていました。

「凄い!」と驚かされました。

校長先生はじめ教職員の先生方のご指導の賜物だと思いました。

本日は本当にありがとうございました。』

本日の職員会議で全教職員に伝えました。

子どもたちにも伝えたいと思います。

励みになるおことばをいただき、誠にありがとうございました。

私たち三上小学校教職員は、

人の話をしっかり聞くことは、「相手を尊重する、自他の人権を守るために大切なこと」と捉え、自らが実践するとともに子どもたちを支援し続けていきます。

令和7年1月8日

創立125周年記念式典を挙行しました

1889年(明治32年)5月10日、この地(当時は大字三上井関(伊関とも))に三上尋常小学校が開校され、125年の星霜を経ました。この間の卒業生は6572名にのぼります。

本日2025年1月7日、3学期始業式終了後、「三上小学校創立125周年記念式典」を挙行させていただきました。

同窓会を中心とした実行委員会の皆様が4回の実行委員会だけでなく、様々な関係機関との折衝や準備を重ねてくださったおかげで本日を迎えることができました。誠にありがとうございます。

三上小学校の子どもたちのために、記念事業として大きく2つの事業をしていただきました。

1つは、学校前に流れる井川の法面を整備事業です。崩れかけて危険であった法面を補強、朽ちた木を伐採、今後草が生えないような加工までしていただきました。

もう1つは、校旗の新調です。現在まで使用していた校旗は色があせてしまっていて一部破損していたり、文字の刺繍がほつれたりしていました。今回新調していただいた校旗は紫色で大変美しい仕上がりになっています。しばらくは正面玄関に披露しておきます。ぜひご覧ください。

さて、本日の式典は、大切な三上小学校校歌を全員で歌った後、記念事業目録と校旗の贈呈を実行委員長の市木勝彦様と校長と児童代表で行いました。先輩の皆様の思いを受け継ぎ、三上小をさらによい学校にしていこうという決意を新たにしました

最後に、野洲市長櫻本直樹様、野洲市教育長北脇泰久様から三上のよさを深く理解いただいた心温まるご祝辞をいただきました。誠にありがとうございました。

式典後は好天の下、正門広場の土川平兵衛像を囲んで全員で写真を撮りました。

三上小学校のお祝い式典を子どもも大人も笑顔で終えられたことが一番の喜びでした。

令和7年1月7日

おもいをのせて

元日、学校のポストを覗くと十数枚の年賀状の束

私宛のものも数枚あり、かわいいへびがいて、ていねいな文字で書かれたやる気に満ち溢れた三上っ子からの年賀状がありました

「あけましておめでとうございます。二学期のうちに九九を合格することができてよかったです。今年もよろしくお願いします。」

「昨年は勉強を教えてくださりありがとうございました。楽しかったです。また教えてください。」

「昨年はありがとうございました。今年は、漢字をがんばります。」…

こちらこそ、楽しかったです

私も「ことしもがんばろう!」という気持ちになりました

ありがとうございます

三上っ子とともに学び、遊び、成長を見守りながら同じときを過ごすことは私にとって何よりの喜びです

今年もよろしくお願いします

帰りにコンビニで年賀状を買い求め、「1月7日に待ってます」と返事を書き投函しました

令和7年1月3日

追記

1月7日は始業式、三上小学校創立125周年記念式典

1月9日は左義長と行事が続きます、今のところ天気はよさそうです

明日から職員は出勤します

今年もどうぞよろしくお願いします

1月7日に子どもたちと出会うのが楽しみです

令和7年1月5日

今年もよろしくお願いいたします

あけましておめでとうございます

今年もよろしくお願いいたします

初日の出は見られませんでしたが、三上小から見る景色はいつもきれいです

滋賀県はインフルエンザ警報発令中です

ご自愛ください

令和7年1月1日

うみのこ -5年生フローティングスクール-

12月23日と24日の2日間、三上小学校5年生は中主小学校5年生と一緒に学習船「うみのこ」に乗ってフローティングスクールを実施しました

「フローティングスクール」の教育方針は「学校教育の一環として、滋賀県内小学5年生を対象に、母なる湖・琵琶湖を舞台にして、学習船「うみのこ」を使った宿泊体験型の教育を展開し、環境に主体的にかかわる力や、自ら課題をもち協働して解決に取り組む力を培い、新しい時代を切り開く力をはぐくむ」 です

(滋賀県立びわ湖フローティングスクールホームページより)

フローティングスクールで乗船する学習船「うみのこ」は昭和58年に就航、主に滋賀県内の5年生が毎年乗船しており今年で41年目、のべで61万人以上が今までに乗船しています

そんな「うみのこ」を舞台に、琵琶湖の自然や生命と直接向き合う「本物体験」で感動したり、一緒に乗船した他校の仲間と協働することで新たな視点を獲得したりしながら、乗船前、乗船中、乗船後を通して「深い学び」をする「教室」が「フローティングスクール」です

三上っ子5年生25名は全員出席で貴重な体験をすることができ、本当によかったです

一日目、23日は長浜港で下船後、「ヤンマーミュージアム」で様々な体験をしたり、クイズに答えたりしながらグループ学習をしました

その後「うみのこ」へ戻り、夕食とシャワーをすませました

夕食は「近江牛ステーキ」をおいしくいただきました

「うみのこ」での食事に使われる食材は滋賀県産のもので、食事においても滋賀県の豊かな自然・資源を感じることができます

夜は船内で「ボッチャ体験」と「サイン交換」で交流を深めました

二日目、24日は6時に起床、荷物の整理後、「びわ湖学習」をしました

「びわ湖学習」とは、「北湖」や「南湖」などの水を比べる「水の透明度調査」、顕微鏡を使った「プランクトン観察」、「水の汚れ回復実験」など、びわ湖にかかわる環境学習です

この学習を通して、びわ湖の自然や環境について帰校後も「深く学び」ます

竹生島展望、白石展望もしました

虹が出て冬の冷たい空気を感じながら甲板から見る景色は絶景でした

最後の食事は有名な「うみのこカレー」でした

おいしくいただきました

予定より少し早く4時前に5年生25名全員元気に無事三上小学校に戻ってきました

保護者様には準備から当日までの健康管理までご配意いただき誠にありがとうございました

おかげさまで5年生全員無事にフローティングスクールを終了することができました

深く感謝いたします

5年生がフローティングスクールを終えましたので、三上小学校2学期が終了しました

お力添えくださった地域の皆様、ありがとうございました

年末年始寒波の襲来が予報されています

ご自愛ください

令和6年12月24日

誠にありがとうございます -いろいろお世話になりました-

暑かった8月27日始業式から三上山が雪化粧の今日12月23日まで81日間の2学期

三上小学校はいろいろなことにチャレンジしてきました

大きな事故もなく無事2学期を終えることができます

運動会、稲刈り・ひょうたんづくりなどの地域学校協働活動、校外学習…

愛校清掃活動、登下校の見守り、図書館の整備…

保護者様、地域の皆様のお力なくして三上小学校の教育活動は成り立ちませんでした

誠にありがとうございました

教職員全員を代表して御礼申しあげます

来年もよろしくお願い申しあげます

今日明日の2日間、5年生25名全員フローティングスクール「うみのこ」に乗船しています

長浜は寒いと思いますが、元気に活動しているようです

明日、2学期終わり82日目、「おかえり、おつかれさまでした」と5年生25名を迎えられるよう待っています

令和6年12月23日

明日は冬至 -ご自愛ください-

明日12月21日は二十四節気の「冬至」です

1年で最も昼の時間が短い日

私が子どものころは、朝に「今日は南瓜づくしやで。」と母に宣言され、「ちょっと苦手やな~」と言いながら南瓜の煮物を食べ、ゆずで遊びながら風呂に浸かっていた思い出があります

近頃は朝校門に立つときに手袋が必需品です

今朝は新見南吉の「手袋を買いに」子狐の「お母ちゃん、おててが冷たい、おててがちんちんする」の台詞を思い出しながら子どもたちを迎えました

寒くなったおかげで、夏にあれだけ悩まされた運動場の草はほとんど伸びず広がらなくなって「ありがたい」と手を合わせているのですが…

一生懸命世話をして夏にひまわり、マリーゴールドが咲き誇っていた正面玄関のオレンジガーデンが勢いをなくしてきました

このような状態です

円周にオレンジ色・黄色・白色のパンジー、真ん中に人権の花「赤いサルビア」が咲いていますが、秋とくらべると少し寂しくなっています

大空の子どもたちと一緒に種から育てたオレンジ色のパンジー・ビオラ、白色のクリサンセマムの苗が間にひっそりいます

オレンジ色の花壇に「三上小」の白い文字が浮かび上がるイメージで移植しました

さて、思惑通りになるか、春が楽しみです

令和6年12月20日

追記

来週初めは一段と寒くなる予報です

三上小学校5年生は来週月曜日と火曜日フローティングスクールの予定です

「中主小の5年生と仲よくすごしたい、楽しみ。」

「名物のカレーライスを早く食べたい。」

今日5年生は皆出席、やる気満々でした、天気だけが心配です

インフルエンザも全国的な流行が報じられています

皆様ご自愛ください

相手のことを考えた行動

三上小学校は、トイレでスリッパに履き替えます

終わった後は「スリッパをそろえよう」と職員・子どもたちみんなで確認しています

ほとんどのトイレは大きく乱れていることはありませんが、ときどき私もスリッパのかかとの位置をそろえることがあります

そんな中、いつもスリッパをそろえてくれている三上っ子がいます

「ありがとう。いつもそろえてくれて。」

「つぎにはいる人がはきやすいから。」

「そのとおりだね。そろえておくとつぎの人がはきやすいよね。おともだちのことを考えてるね。」

4月の始業式で子どもたちに話した「あいさつ、あんぜん、あとしまつ、あいてのことをかんがえたこうどう」を忘れず生活してくれている三上っ子がいます

これからも、がんばっている子を教職員がしっかりみとり評価し、自らも行動を見直し生活することで、さらにすごしやすい三上小学校になるよう努めます

令和6年12月16日

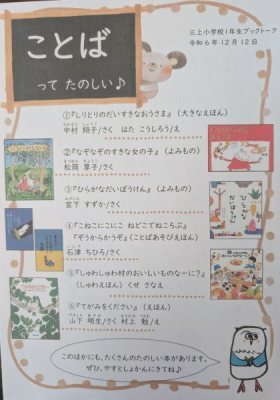

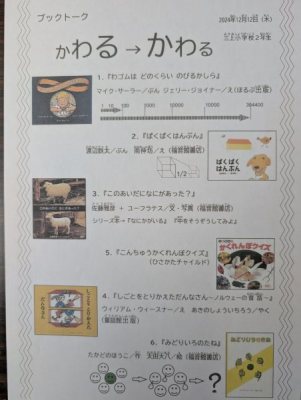

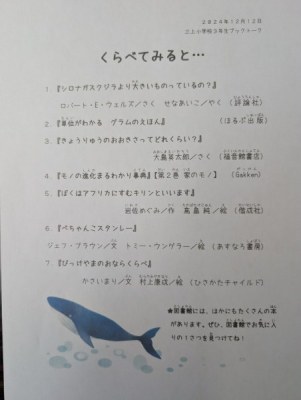

ブックトーク -野洲図書館様 ありがとうございました-

昨日12月12日木曜日、野洲図書館と協働で「ブックトーク」を実施しました

「ブックトーク」とは、1つのテーマに沿って、いろんな本を幅広く紹介する手法のことです。「読み聞かせ」のように最初から最後まで全部読むのではなくて、本のあらすじを紹介したり、本文を一文読んだりして、聞き手に「おもしろそう」「この続きはどうなるんだろう」「読んでみたいなぁ」とという気持ちになってもらうことで、実際に本を手にとって読んでもらうことにつなげます。また、同じテーマでもこんなに幅広いジャンルの本がある、と読書の幅広さを知ってもらうことや、「読んでみたいなぁ」という読書の潜在欲求の掘り起こしにつなげます。(「やってみよう!ブックトーク~子どもを本の世界に誘うために~」令和3年3月滋賀県教育委員会事務局生涯学習課作成資料より)

野洲図書館司書様が学年ごとにテーマを設定、本に載っている挿絵や写真を見せたり、子どもたちが興味を持ちそうな部分を取り上げて読んだりして完成度の高いブックトークをしてくださいました

本の世界にどっぷり入り込んでいる三上っ子の表情がとても印象に残りました

野洲図書館からテーマごとに作成してくださった本のチラシをいただきました

当日の様子と一緒に紹介します

三上小学校は、今後も本に興味を持ち読書に親しむ三上っ子の育成に努めます

この冬休み、ご家庭でも声をかけてくださると幸いです

令和6年12月13日

追記

私は小さいころ、今は亡き母親に夜絵本を読んでもらう時間が大好きでした。本の内容は覚えていませんが、「あたたかいひとときだったな」という感覚だけ残っています。

自分が親になってからは、娘に夜絵本を読むときが至福の時間でした。

「しろくまちゃんのほっとけーき」「だるまちゃんとてんぐちゃん」「からすのパンやさん」「ぐりとぐら」「こんとあき」「はらぺこあおむし」「わたしのワンピース」「ふたりはともだち」「11ぴきのねこ」…などなど、本の題名だけで、楽しい思い出がよみがえります。

せなけいこさんの「ねないこだれだ」を読みすぎて、娘が怖がって本当に寝られなくなってしまったり、(私はいまだにラストの絵が本当に怖いです)

「ふたりはともだち」で、かたつむりの「まかせてくれよ。すぐやるぜ。」のセリフがおもしろくてずっとお気に入りだったり、「バムとケロ」シリーズでは前作に出てきた小物や動物を見つけたりしながら伏線回収の楽しみを覚えたり、(何回も何回も繰り返し読まないと気付かないことがあります)

読み聞かせをする時期は本当に短かったです

ぜひ、ご家族での読み聞かせをおすすめします

私が本をよく読むようになったきっかけは(最近は図書館に行く回数がめっぽう減りましたが)、私が小学3年生だった当時の担任の先生が、江戸川乱歩の「怪人二十面相」を貸してくださったことでした。「青銅の魔人」「奇面城の秘密」「夜光人間」などなど、次々に貸してくださりました。それからの私は「少年探偵団」の世界にどっぷりはまり、本の装丁にびくびくしながらページを開き、名探偵・明智小五郎とその弟子・小林少年を団長とする少年探偵団と怪人二十面相との対決に毎日心躍らせていたのを覚えています。

多分担任の先生は当時全く落ち着きがない私のことを慮って「本を読みなさい」という個別最適な指導・支援をしてくださったのだと思います。母親や先生のような二人の大人との出会いがあったから今の私がいるのだとしみじみ感じるとともに、今になってわかる愛情の深さに対して感謝の念に堪えません。

私自身今の立場で子どもたちと接することができる時間があとわずかになってきました。子どもたちが数十年後、「ああそんなことあの校長が言ってたな」「あのとき楽しかったな」「校長室でこの本読んだことあったな」…と思い出してもらえるような大人のかかわりを心掛けたいです。

令和6年12月13日

村田製作所野洲事業所と協働授業 -6年 電気エネルギ-について考えよう-

先週12月6日金曜日、村田製作所野洲事業所と協働で、6年生理科&環境学習を実施しました

7名の従業員様が来校、実験や実演を交えながら電気エネルギーについてわかりやすく教えていただきました

村田製作所の概要説明を聞いた後、ムラタセイサク君が自転車を止めてもバランスを取ってふらつかない「不倒停止」をしたりバック走行をしたりする実演を見ました

次に、手回し発電機を電球・LED・モーターにそれぞれつないだときの手ごたえの違いについて実験しました

モーターの手ごたえが一番重く、次に電球、LEDの順でした。

電気を使う量が多いほど重くなることがわかりました

地球温暖化防止のためにもできるだけエネルギーを使わない省エネ製品を作ること、選ぶことが大切であることも教えていただきました

次は、コンデンサの実験をしました

コンデンサの特徴は2つで

- 電気をためることができる

- 電気の流れを一定にすることができる

コンデンサを使って電気を流すとLEDが安定して光り、手回し発電機を回すのをやめてもLEDは光り続けました。電化製品を安定して動かすことができる部品であることがわかりました

次に太陽電池と蓄電池について実験しました

太陽電池は発電時に二酸化炭素を出さないので環境にやさしいよい点と自然条件に左右されるという弱点があり、太陽電池と蓄電池を組み合わせることで太陽電池の弱点を補い安定して電力を使用できるようになることを学びました

子どもたちの感想の一部を紹介します

- 「たくさん実験できて楽しかったし、電気エネルギーについて詳しくわかりやすく教えていただきました。ありがとうございました。」

- 「蛍光灯1本を点灯させる電力を作るために手回し発電機をみんなでどれくらい回せばいいか気になりました。」

- 「コンデンサがないと今の生活がなりたたないことがわかりました。」

- 「電気エネルギーを無駄に使わないように気をつけようと思いました。」

試行錯誤しながら多くのことを学び、これからの電気エネルギーや自分の将来の姿についても考えることができ、子どもたちにとって貴重な2時間となりました

今回の出前授業に際し、三上っ子のために準備や打ち合わせに時間をかけてくださった村田製作所野洲事業所の皆様に深く感謝いたします

誠にありがとうございました

令和6年12月10日

ねがいをこめて -3年書初め-

3年生が書初めにチャレンジしました

前時に、書初めは「自分のねがいをこめて書いたり新たな気持ちでめあてを書いたりするもの」だと聞いて本時に臨んだ3年生。

書初め用紙を前に1枚1枚集中して3年生は取り組んでいました

子どもたち一人ひとり、自分のねがいやめあてを込めて書き上げました

インタビューの一部です

- 『友だちともっと仲よくなりたいなと思って書きました。』

- 『友だちがもっといっぱいできるようにねがって書きました。』

- 『お年玉をたくさんもらえるようねがいをこめました。』

- 『もっとよい子になりたいと思って書きました。』

- 『冬の景色を思いうかべながら書きました。』

初めての書初めでしたが、紙いっぱいに楽しみながら表現していた3年生

冬休みの宿題にもなっているのでご家庭でも励ましてくださると幸いです

子どもたちの願いが叶うといいなと思います

令和6年12月11日

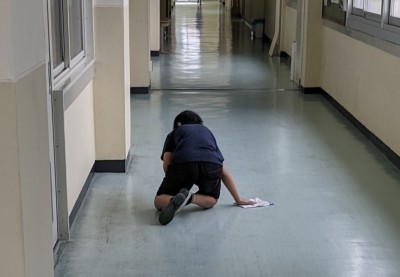

そうじだいすき週間 2

「そうじだいすき」週間実施中です

正面玄関を4年生が掃除している様子です

私も一緒に下足箱の上や窓枠を水拭きしながら様子をみていました

3人は15分間ひとことも話さず時間いっぱい掃除をしていました

ゴミをひとつ残らず掃きとろう、

隅々までピカピカに磨き上げよう、

時間があれば下足箱の中もきれいにしよう、

と自分たちで考えてできることを精一杯しようとする姿がすばらしかったです

合い言葉の

- だ…だまって

- い…いっしょうけんめい

- す…すみずみまで

- き…きもちよく

をしっかり守ってできる「三上っ子」

これからも、子どもたちのがんばりをどんどん認め、ほめていきたいです

令和6年12月10日

そうじだいすき週間 今日から始めます!

二十四節気「大雪」も過ぎ、朝晩本当に寒くなってきました

今朝、今年初めてマフラー姿で立番に臨みました

さて、先週は「三上小学校人権週間」で、三上っ子も教職員も多くのことを学んだ1週間でした

今週は、本日12月9日月曜日から13日金曜日まで、「そうじだいすき」週間を実施します

合い言葉は「だ・い・す・き」です

- だ…だまって

- い…いっしょうけんめい

- す…すみずみまで

- き…きもちよく

合い言葉を心に1週間全校で取り組みます

教室は1週間水拭きをして、最終日の放課後に職員でワックスがけをします

指示されなくても、自分ですべきことを見つけてすすんで掃除に取り組む「たくましい」三上っ子はとても多いです

新年を気持ちよく迎えられるよう、子どもたちに負けずに私もがんばります

令和6年12月9日

追記

私「おうちの大掃除ってはじめてる?」

Aさん「うん、ぼくのへやのそうじおわった」

「おうちのおてつだいもちゃんとしてる。校長先生は?」

焦ります…

三上小学校 人権週間3 -人権集会-

三上小学校人権週間最終日

人権福祉委員会の企画運営で2時間目に人権集会を実施しました

委員会メンバーの司会進行で開会のあいさつの後、各学年代表の人権作品発表をしました

標語、詩、ポスター、作文、どの作品も、人権について深く考えて表現したものばかりでした

相手のことを考えて行動することの尊さ、あいさつをしたときの気持ちよさ、人を決めつけることの危うさ、知らず知らずのうちに自分の考えを相手に押し付けてしまっていないかふりかえることの大切さ、などなど、子どもたちから多くのことを学ばせてもらいました

次に、人権〇×(まるばつ)クイズをしました

いじめはどんな理由があっても許されないこと、など人権について全員が楽しみながら理解できるよう、人権福祉委員会のメンバーがわかりやすく丁寧に進行してくれました

最後に校長から話をしました

人権福祉委員会にお礼の言葉を述べた後、今日私が話した内容は二つ

ひとつは「あいさつについて」

4月はじめからから人権福祉委員会がいじめをなくす取組として、暑い日も寒い日も毎朝玄関前に立って「あいさつ運動」をしてくれていることを紹介し、全体的に気持ちのよいあいさつになってきてはいるが、黙って通り過ぎていく三上っ子もいる事実を伝え、あいさつをしてもあいさつが返ってこなかったときの人の気持ちを考えて今後は行動してほしいことを子どもたちに問いかけました

もうひとつは「人の話を最後までしっかり聞くことについて」

人の話をしっかり耳を傾けて聞くことが自他の人権を大切にする第一歩になることを子どもたちに説きました。最後まで話を聴いてもらえなかった人の立場に立ってその悲しみを想像できる人になってほしいこと、三上小学校を今よりさらに過ごしやすい学校にするために今から行動してほしいことを投げかけました

行動化につなげるための方策として、集団下校時のあいさつ場面での「聴く」指導とみとりを当面2学期終了時まで継続して実施します

最後に、朝私が校門で立番しているとき「人権が大切にされている」と感じた話をしました

冷える日が続いているので震えながら立っていると、

「校長先生、風邪ひいたの、大丈夫?」とか

「私のジャンパーあったかいから、手温めたげよか」

とやさしい声をかけてくれる三上っ子がいること

外は寒くても心はあたたかくなってとてもうれしい気持ちでいっぱいになったこと

を子どもたちに伝え、「そんなやさしい声がかけられる人、人の心を温かくできる人にみんなでなろうね」と話を結びました

令和6年12月6日

ダメ。ゼッタイ。-6年薬物乱用防止教室-

12月3日火曜日3時間目、三上学区補導委員、守山警察署、守山野洲少年センターの協力の下、6年生で「薬物乱用防止教室」を実施しました

麻薬、覚醒剤、大麻、危険ドラッグ、シンナー等の薬物乱用やオーバードーズは乱用者の身体、生命に危害を及ばすのにとどまらず、まわりの人々や社会にも多大な影響を与えます

学校として一度でも薬物に手を出さない・出させないことは極めて重要なことと捉え、本教室を実施しました

薬物による人体への影響を示す実験動画を見たり、簡単に騙されないように薬物の隠語を教わったり、知り合いに薬物使用を誘われたときどうやって断るかロールプレイをしたりしながら、子どもたちは終始真剣な表情で学んでいました

最後に薬物乱用を防ぐために覚えておくことを6つ示されました

- 名前にごまかされない、知らないものは口に入れないこと

- 1回でも薬物乱用、薬物乱用は犯罪になること

- 薬物は脳に影響して脳をこわすこと

- 1度でも薬物を使用するとなかなかやめられないこと

- 薬物乱用をすると、人に迷惑をかけること

- 薬物乱用をやめても、長い間体に影響が残ること

子どもたちのふりかえりの一部を紹介します

- 「禁止薬物は隠語を使ってその怖さを隠して自分たちの身のまわりで取引されていると分かり、改めて薬物の怖さを知りました。」

- 「薬物乱用は自分以外も巻き込んでしまうことを知り、絶対に使ってはいけないことがわかりました。」

- 「かわいい名前でも、自分が知らないもの、よく分からないものは絶対に口に入れないようにしたいと思いました。」

- 「薬物乱用は法律などで禁止されている薬物を使用したときだけだと思っていました。しかし、市販の薬を過剰摂取(オーバードーズ)して死に至ることもあることにおどろきました。」

- 「薬物をすすめられたときの断り方が勉強になりました。今日習ったことを生かして断りたいです。本当に誘われたりしたら怖いけど、私は理由をしっかり話して断ります。」

- 「薬物乱用を一度やめても、またささいなことでまた始めてしまうことも知りこわいと思いました。薬物乱用は絶対しません。」

卒業まであと3か月

「たくましい子」になるため、6年生はまたひとつ大切な学びをしました

令和6年12月5日

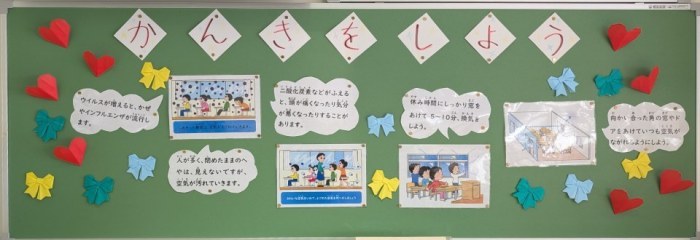

手洗い・うがい・換気をしよう-12月保健目標-

12月に入り、感染症拡大に気をつける時期になってきました

三上小学校でも全校のみんなが元気に過ごせるよう、12月の保健目標を「手洗い・うがい・換気をしよう」と決め、取組を進めています

換気については特に気をつけています

先日、学校薬剤師に教室の空気検査をしてもらいました

換気した状態と閉め切った状態で二酸化炭素濃度を測定した結果、いずれも基準値以内で問題ありませんでした

しかし、閉め切った状態のまま時間が経過すると二酸化炭素濃度はどんどん高くなっていくこともわかりました

学校薬剤師からは、

- 二酸化炭素濃度が基準値より高くなると、頭が痛くなったり気分が悪くなったりすることがあること

- 空気の入れ替えをしっかりすると、インフルエンザ等感染症の予防になること

をご指導いただきました

このことを踏まえて、2つのことに全校で取り組みます

- 教室の窓やドアを対角線に10センチメートルほどあけて常時換気をすること

- 休み時間はしっかり窓をあけて、5分~10分換気をすること

これから寒さがどんどん厳しくなっていきます

皆様、ご自愛ください

令和6年12月4日

追記

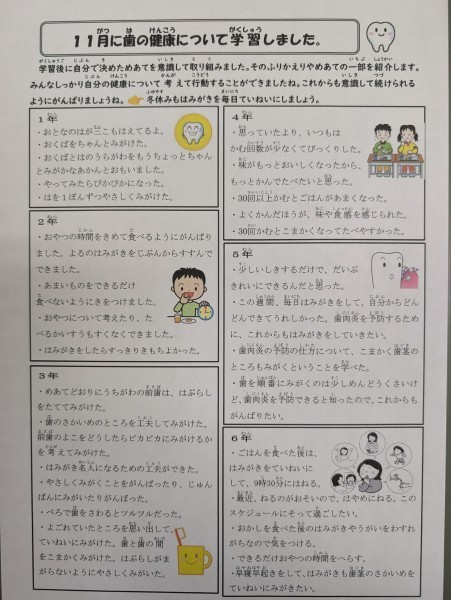

三上小学校では、歯の健康についても力を入れて取り組んでいます

11月には、全学級で養護教諭が歯の健康について授業を実施しました

その後子どもたちは自分で目標を決めて取組をしました

その時のめあてやふりかえりの一部を紹介します

三上小学校 人権週間2 -コミュニケーション-

人権週間の取組で図書委員会が人権に関する本の紹介を渡り廊下で実施しています

13冊展示してあり、友だちについて考える絵本、いじめについて考える本、相手の気持ちを考えた話し方の本、などなど図書委員が「人権の大切さが伝わる本は何か」よく考えて選んでくれています

「自分の気持ちがきちんと言える話し方」について書かれてある本を手に取ってみました

『なるほどな』と感じるところがいくつかありました

『コミュニケーションや友だちづき合いで大切なことは、ひとつの正解だけを求めたり、マニュアルどおりにただまねして表現したりすることではなく、自分が何をどんなふうにいうか、自分でいろいろと考えたり、練習したりすることです。』

『相手の意見を聞きながら、自分の考えを深めていくこと自体がとても貴重な体験ですし、コミュニケーションのすてきな練習にもなります。』

『気長に練習しながら、コミュニケーションや友だちづき合い・人づき合いの力を育てていってください。大人になること、人づき合いをしていくことはめんどうくさかったりたいへんだったりもしますが、でも、あなたの自信を育ててくれることでもあるのです。』

(イラスト版子どものアサーション・自分の気持ちがきちんと言える38の話し方:園田雅代監修・編著:合同出版 より)

私自身も、振り返ってみました

相手に嫌われるのが嫌で言いたいことも言わずに我慢しすぎていないか、

知らず知らずのうちに自分の考えを相手に押し付けてはいないか…

三上小学校 人権週間2日目、自分も相手も大切にするコミュニケーションが自他の人権を大切にすることにつながることを忘れず生活していきたいと思いました

令和6年12月3日

三上小学校 人権週間が始まります(12月2日~12月6日)

三上小学校では、4月当初から「いじめをなくす」「みんなが気分よくすごせる学校にする」ための取組をすべての委員会で実施しています

人権週間では人権福祉委員会の取組・発表はもちろんのこと、すべての委員会でふだんの取組を強化します

『未来につなげよう 笑顔と思いやりのバトン』のテーマの下、各クラスで決めためあてを意識して子どもたちは1週間過ごします

三上小学校職員室もめあてを決めました

『感謝の気持ちを伝えよう』です

教職員同士だけでなく、子どもにも、大人にも伝えていきたいです

12月6日金曜日2時間目には、人権集会を体育館で行います

内容は、各学年の人権作品(作文・詩・標語・ポスター)の発表と人権福祉委員会からの提案発表です

どんな発表があるか今から楽しみです

三上小学校では、ストップいじめアクションプランで「いじめを絶対に許さない学校」を掲げています

そのために、今後も

- 仲間づくり 子ども同士をつなげ、支えあえる仲間づくりをすすめる

- 授業改善 すべての子どもがわかる授業づくりに教職員が努力し続ける

- 思いあい 常に相手のことを考えて行動する 誰かのことではなく「自分ごと」で考える

取組を続けていきます

令和6年12月2日

追記

昭和23年(1948年)12月10日国際連合総会で「世界人権宣言」が採択されました。採択日である12月10日を「人権デー」として定められています。

日本では、法務省の人権擁護機関が、毎年12月10日「人権デー」を最終日とする1週間を「人権週間」として定め、「世界人権宣言」の意義を訴えるとともに人権尊重思想の普及高揚に努めています。

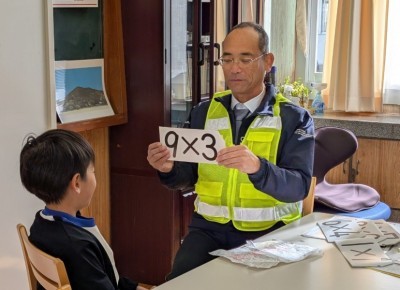

九九プロ名人チャレンジ -2年生-

2年生は、算数科で九九の練習に取り組んでいます

一人一枚「九九がんばりカード」を握りしめながら毎日がんばっておぼえています

一の段から九の段まで

- 上がり九九 にいちがに、にさんがろく、にしがはち…

- 下がり九九 にくじゅうはち、にはちじゅうろく、にしちじゅうし…

- ばらばら九九 にろくじゅうに、にくじゅうはち、ににんがし、にごじゅう…

すべてクリア出来たら、ようやく、ラスボス(私、校長)にチャレンジすることができます

ラスボスとの対決?は厳しいです

緊張でドキドキしながら校長室にチャレンジに来る2年生はかわいく、そしてたくましいです

ミスは許されませんが、再チャレンジは何度でもできます

合格すると、校長室でカードに合格印とシール、「九九プロ名人認定証」を授与、記念写真を撮ります

その後、職員室に移動、合格を教職員の拍手でお祝いします

難関をクリアしたときの子どもたちの表情は、ほっと安堵しながら自信と充実感に満ち溢れています

このとき、子どもたちだけでなく教職員もうれしい気持ちになり、職員室が幸せな雰囲気で包まれます

まわりで聞いていた他学年の子どもたちも「よかったね」と声をかけています

学校の雰囲気がどんどんよくなっていくことを実感しています

子どもたちのがんばりのおかげです

ご家庭で、子どもたちを励ましてくださっている保護者様のおかげです

誠にありがとうございます

ラスボスチャレンジは、現在9名突破しています

合格した子もこれからチャレンジする子も引き続き九九に取り組みます

三上小学校は、今後も子どもたちのがんばりを認め励ます教育活動を続けていきます

令和6年11月29日

三上っ子マラソン大会 -たくましい子の育成をめざして-

持久走に取り組むことを通して、自分の目標に向かって最後まで努力する「たくましい三上っ子」の育成をめざして、青空の下、本日マラソン大会を実施しました

守山警察署や地域のご協力の下、三上小学校周辺に特設コースを設定しました

2時間目は、5年生・6年生が約1.6キロメートル、

3時間目は、1年生・2年生が約1.1キロメートル、

4時間目は、3年生・4年生が約1.3キロメートルをそれぞれ走りました

三上っ子は、今日まで体育の時間や体力アップタイム(11月11日~11月26日)で、一人ひとりのめあてを達成するために練習を重ねてきました

走り切った三上っ子の感想の一部を紹介します

- 「暑くなかった、最後まで自分のペースで走れてよかった。」

- 「1位になる目標は達成できなかったけど、自分の力は出し切れた。」

- 「練習をがんばって続けたので、去年より楽に走れた気がする。」

- 「地域の人や家の人が応援してくれていたので、最後まで走りきれた。」

- 「友だちと一緒に練習してきた。二人とも目標を達成できたのでよかった。」

自分のペースで一定の距離を走り切ることは体力をつけるうえで大切と考えます。

同時に、自分で目標を設定して、達成するために努力することも大切です。

今後も「たくましい三上っ子」の育成をめざし取組を続けます

大会の実施に際して、保護者様、学校運営協議会委員、スクールガード、地域学校協働活動推進員、三上交番、家庭教育支援員、三上学区人権啓発推進協議会、みかみっこ未来団等、計26名の皆様のお力をお借りしました

多くの保護者様にも声援をいただき、子どもたちの励みになりました

おかげさまで大きなけがもなく、安全に実施することができました

誠にありがとうございました

令和6年11月28日

だいすきいっぱい 三上の秋を楽しもう! -1年生活科-

仲間とともに深く考え、ふるさとを愛する三上っ子の育成をめざして、1年生は生活科で三上の秋を楽しむ学習活動をしています

めあては3つ

- 三上の秋の自然とかかわる活動を通して、季節による自然の違いや特徴を見つけたり、遊びや遊びに使うものを工夫して作ったりすることができる

- 夏から秋への変化に気づいたり、自然の不思議さや遊びの面白さに気づいたりできる

- 身近な三上の秋の自然を取り入れ自分たちの生活を楽しくしようとする

1年生は4月から今まで三上の自然にふれたり、自然のものを使って遊んだりしながら学びをすすめてきました

今日は、三上こども園の5歳児の皆さんを招待して「あきのあそびまつり」をしました

冒頭、1ねんせいのあいさつでまつりがはじまりました

「わたしたちの「あきのおみせやさんに きてくださってありがとうございます。せいかつかのべんきょうで みつけたあきを たくさんの人にたのしんでもらいたくて あきの「あそびまつり」をひらきました。あきのおみせがたくさんあります。ぜひ、たのしんでいってください。」

こども園のおともだちに喜んでもらいたい一心で、1年生はがんばりました

ゲストも楽しめたようでした

5歳児のみなさんの感想の一部を紹介します

- 「どんぐりがおもしろいころがりかたをして、たのしかった。」

- 「あきのすごろくをみんなでいっしょにできてよかった。」

- 「まつぼっくり、どんぐり、はっぱ、きのえだ、たくさんおみやげがもらえてうれしかった」

- 「いちねんせいがやさしくあそびかたをおしえてくれたのでよかった」

1年生も楽しめたようで

- 「さいしょはどっちもきんちょうしていたけど、さいごはたのしくあそべてよかった」

- 「ごさいじさんがよろこんでくれたのでうれしかった」

- 「つかれたけど、せいこうしてよかった」

- 「できたら、またまつりをやってみたいとおもった」

みんなで三上の秋を楽しむことができました

このあと、三上の冬はどんな生き物がいて、秋とくらべてどう変わっていくかを調べてみたいと1年生は考えています

これからも、三上の自然を発見、分析、整理することで三上のよさをもっと深く知り、ふるさとを愛する三上っ子の育成をめざし、取組をすすめます

令和6年11月27日

消防署・栗東歴史民俗博物館見学 -3年校外学習-

好天の下、本日3年生は東消防署と栗東歴史民俗博物館に校外学習に行きました

今日のめあては2つ

- 安全なくらしを守るために、東消防署ではどのように働いてくださっているかを知る

- 栗東歴史民俗博物館で、昔の道具や建物について観察・体験することで、むかしのひとのくらしについて知る

午前中は東消防署を見学、安全なくらしを守るために消防署員さんが、工夫しながら毎日働いてくださっていることを実感することができました。

3年生は消防署の秘密をたくさんみつけました

感想の一部を紹介します

- 「消防署の秘密をたくさん見つけた。」

- 「救急車の中に入れてうれしかった。命を守るためのものがたくさん置いてあった。」

- 「トイレでせっけんが自動で出てきた。1秒でも早く出動するための工夫と知った。」

- 「火遊びや110番や119番へのいたずら電話は絶対にしてはいけないと思った。」

- 「緊急車両を見かけたら道をあけることは、命を守るために必要なこととわかった。」

最後に消防署員様から

「しんどいこと、つらいこともあると思うけど、何事もくじけないで最後までやりきってください。」

というお言葉をいただきました

午後は、栗東歴史民俗博物館に移動、まずおいしいお弁当を食べました

その後、見学・体験活動しながら昔の人のくらしについて深く学びました。

子どもの感想の一部を紹介します

- 「昔の子どもの写真と今とを比べて勉強するのが楽しかったし、わかりやすかった。今とは建物も服装も違うことがわかった。」

- 「昭和のまん中くらい、東京オリンピック、新幹線開通、名神高速道路開通をさかいに大きくくらしが変わったことがわかった。」

- 「わらぞうり、てんびんばかりなどの道具について体験できてよかった。」

- 「かまどの火吹き体験が心に残った。暗い部屋の中での灯明、ろうそく、ランプのあかりが不思議で楽しかった。」

最後に博物館員さんから

「昔と今では暮らしの様子は違うけれど、楽しく幸せに暮らしたいという願いは同じで、その思いは未来へもつながっていきます。しんどいこともあると思うけど、みんなが幸せに暮らせるようにがんばって勉強していってください。」

という言葉をいただきました

最後、見学会場の机上に出た消しゴムのかすをひとつ残らず持ち帰る三上っ子の姿に、めざす子とも像に近づいていることを実感しました

引き続き、取組をすすめます

一日通して、あいさつ、あんぜん、あとしまつに気をつけて体験学習できた3年生 お互いに助け合って学んだり遊んだり、仲間のことを考えて行動する場面がいっぱいみられて、私自身もとてもよい時間をすごしました。

保護者の皆様には、校外学習に向けて、お弁当の準備や体調管理等にご協力いただき、誠にありがとうございました

令和6年11月21日

学ぶ力向上学校訪問 -やさしい子・かしこい子・たくましい子-

本日11月20日水曜日、学ぶ力向上学校訪問がありました

滋賀県教育委員会幼小中教育課と野洲市教育委員会学務課の先生方に来校いただき、

- 子どもたちが主体の授業づくり

子ども一人ひとりの学力や学習の状況を把握し、主体的・対話的で深い学びを通して、子どもが学びを実感できる授業づくりが推進できているか - 学びを支えあう集団づくり

子どもたちが「安全・安心」を実感し、互いを認め合える集団づくりを推進できているか - 協働して取り組む学校づくり

全ての教職員が、学校における「学ぶ力」向上に向けた課題や具体的な取組を共有し、学校全体で組織的に実践する取組を推進できているか

について、4時間目に全学級授業参観、5時間目に1年1組の研究授業参観を通して評価・指導いただきました

先生方からは、次のような評価をいただきました

- 全ての学級で教員が授業を大切に子どもの思いを大切にしていることがわかった

- 全校的に温かい雰囲気で授業が進められているので、ずっと参観していたい気持ちになった

- 子どもたちが自然に学びあう姿があり、普段から協働的な学びを実践していることがわかった

- ICT環境を効果的に活用していることが参観と学力調査結果でわかった

今までの取組に自信をもって、これからも「やさしく、かしこく、たくましい三上っ子の育成」をめざして全教職員で取り組んでまいります

令和6年11月20日

第31回 コミセンみかみ 悠紀まつり

令和6年11月16日土曜日と17日日曜日にコミセンみかみで、第31回悠紀まつりが開催されました

式典・発表・販売は17日日曜日に実施され、三上小学校4年生は合唱・合奏でステージ発表をしました

野洲市小中学校音楽会、三上小学校校内音楽会で発揮した4年生の力を今回もたくさんの地域の皆様に見ていただきました

多数のご声援ありがとうござました

さまざまな団体様による発表、販売、出し物等、とても楽しい催しがいっぱいでした

三上っ子にとってだけでなく、大人も楽しめるものが多くありました

私自身も懐かしいたくさんの顔と出会うことができました

「先生お久しぶりです。私、もうすぐ結婚します。」

「おめでとう。よかったね。」

「スクールガードの件で相談やけど…」

「運動会も音楽会もよかったで」

「なんでも手伝うから言うて、マラソン大会も行けるし」

いろんなお話をしながら、ほっこりとしたひとときを過ごさせていただきました

今回は、コロナ禍やコミセンみかみ改修工事等もあって、久しぶりの本格的な開催でした

学区民スポーツフェスティバルのときも感じましたが、ときには地域みんなで集まりひとつのことに取り組むのもいいなと思いました

令和6年11月18日

地域を知る -5年株式会社ヒラカワ様工場見学-

11月15日金曜日、5年生は学校近くにある株式会社ヒラカワ様に工場見学に行きました

株式会社ヒラカワは100年以上の歴史を持つボイラー専業メーカーです

ボイラーは水を沸かしてお湯や蒸気を作り出す装置で、第1次産業革命時まで遡るほど歴史は古く、今も社会で大きな役割を担っています

ボイラー製作は設計から始まり、設計された図面に基づいて工場で作られています

5年生は、分厚い鉄板を切断したり、圧力をかけて形を変えたり、パーツを溶接してくっつけたり、高温で焼いたり、部品を取り付け、組み立てたり、正常に動作するか検査したり、する工程を説明を聞きながら見学しました

見学後、質問タイムも設定してもらいました

- 「二酸化炭素排出量を削減する工夫は何ですか」

- 「効率よくボイラーを作る工夫は」

- 「ボイラーを作るうえで大切にされていることは何ですか」

などなどの質問に丁寧に誠実に答えてくださいました

その中で、ヒラカワ様が現在から未来へ大切にされていることがわかりました

- ボイラーを作ることを通して、産業の発展や暮らしを豊かにすることに貢献されていること

- 熱効率の向上や排出される二酸化炭素の削減などの技術を追求されていること

- 水素など次世代のエネルギーを使用したボイラーの開発もされていること

見学を通して、何より伝わってきたのは、工場で働く皆様が、

- 「ものづくりに誇りを持っておられること」

- 「楽しんで仕事をしておられること」

でした

5年生にとって、社会科の学びだけでなく、人の生き方にふれる大切な学びの機会になったと存じます

誠にありがとうございました

令和6年11月15日

本日、避難訓練を実施しました -不審者侵入想定-

11月14日木曜日2時間目、守山警察署協力の下、不審者が学校に侵入した想定で避難訓練を実施しました

訓練のめあては2つ

- 不審者が侵入したとき、遭遇したときの避難方法を知り、安全に避難できるようにする

- 訓練を通して、危機意識を高める

想定は以下の通り

昇降口から侵入、教室に上がろうとする刃物を持った不審者男性1名に対応するとともに、警察等に連絡、全校児童は教室待機、駆けつけた警察官が不審者を確保する

その後、児童全員体育館に集合し、安全確認する

私もさすまたを持って、守山警察署員扮する不審者に対応しました

訓練とはいえ、大声を出して威嚇しながら刃物を振り回す人物を押さえつけるのは簡単ではありませんでした

「校舎内の子どもたちのところへは決して行かせない」

の思いだけで全力で真剣に取り押さえました

最終5人がかりで動けなくしてから駆けつける警察官を待つ間がとても長く感じました

子どもたちは、押さず走らず静かに体育館に避難できました

校長からは、整然と避難できたことを評価するとともに

「命にかかわることもあるので、どんなときでもしっかり話を聞くこと」

を子どもたちに話しました

不審者役の守山署員の方からは

- 人の話・指示をしっかり聞くことが大切

- 「いかのおすし」を忘れないこと(不審者と遭遇したら、「いかない」、車に「のらない」、「おおごえをだす」、「すぐにげる」、周りの人に「しらせる」)

2点をしっかり心にとどめるよう、ご指導を受けました

子どもたちのいのちを守ることが我々教職員の第一の仕事と私は考えます

本日のように真に迫った訓練ができたことは本当にありがたいことです

息が切れるまで真剣に訓練に取り組んでくださった守山警察署員の皆様に感謝します

誠にありがとうございました

署員の皆様から、「こんなに真剣に不審者対応される学校ははじめてです」とお褒めの声をいただいた本校教職員を私は誇りに思います

今後も「安全で安心な三上小学校」をめざして日々努めてまいります

令和6年11月14日

さわやかに自分の気持ちや考えを伝えよう! -6年生-

県のスクールカウンセラーを招いて、6年生がコミュニケーションについて学びました

まず、コミュニケーションとは、

「人と人とが自分の気持ちや考えを伝えあうこと」

であることを学んだあと、考えや思いを伝える方法には大きく3つあり、「ドラえもん」のキャラクターで例えて

- 「自分を大事にする伝え方」をジャイアン型

- 「相手を大事にする伝え方」をのび太型

- 「自分も相手も大事にする伝え方」をしずかちゃん型

3つの方に分類、実際にロールプレイをすることで、コミュニケーションに対する理解を深めました

スクールカウンセラーから授業のまとめとして、

- 「3つの伝え方について、その時の状況に応じてうまく使い分けられることが大切」

- 「さわやかに自分の気持ちや考えを伝えられるようになるためにはまず、自分や周りの人がどんな伝え方をしているか気付けるようになることが大切」

2点が大切であることを学びました

6年生のふりかえりの一部を紹介します

- 「実際に会話を演じながら学べたのでわかりやすかった。1時間が一瞬に感じるくらい楽しかった」

- 「今まで自分はのび太型で、自分の思いをはっきり言えてなかった。これからは3つの伝え方をうまく使い分けていきたい」

- 「相手の気持ちを考えたり聞いたりしてから、自分の思いを伝える方がよいと思った」

- 「自分も相手もすっきりして終われる解決をめざしてがんばりたいなと思った」

- 「今日学んだことを生かして、うまくコミュニケーションをとっていけば、友だちや仲間や家族を傷つけることが少なくなると感じた」

- 「相手のことを考えることは大切だけど、ときにはジャイアン型のように自分のことも少しは考えたり、自分にやさしくなれたりしたらいいなと思いました。ありがとうございました」

ふりかえりの感想をすべて読みました

校長として、三上小学校6年生一人ひとりが深く学べたと感じました

中学進学に向けて、今後も6年生では今回のような学びを重ねていき、さらに「安心して本音を言い合えるような人間関係」を培っていきたいと思います

令和6年11月13日

体力アップタイム -マラソン大会に向けて-

11月28日のマラソン大会に向けて、三上っ子は11月11日~11月26日の間、体力アップタイムに取り組んでいます

業間に5分間、運動場を自分のペースで走ります

持久走に取り組むことを通して、自分の目標に向かって最後まで努力する三上っ子の育成を図ります

ご家庭でも、励ましのことばをお願いします

令和6年11月12日

信楽焼に挑戦 -4年校外学習-

11月7日、4年生は信楽焼に挑戦してきました

信楽は風が強く体感温度はかなり低い状況になると出発前から心配していましたが、思ったより天気がよかったので大丈夫でした

そんな中、子どもたちは次の4つのめあてを持ちながら、一日学んできました

- 信楽焼を体験して、滋賀の伝統的な産業について関心を持とう!

- 信楽焼の作り方や登りがまの仕組みを知ろう!

- 信楽焼が発展してきたわけをさぐろう!

- 公共の場所では、自分がどのように行動すればよいか考えて行動しよう!

まず、一人ひとりのおもいを込めた「たぬき」の信楽焼づくりに挑戦しました

子どもたちは、陶芸の先生のおっしゃることをしっかり聞いたあと、信楽の土の感触も楽しみながら作品づくりに集中して取り組みました

おもいがこもった表情豊かなとてもかわいい「たぬき」が出来上がりました

焼き上がって学校に届くのが待ち遠しいです

お弁当をみんなで楽しんだ後は、「登り窯」「産業展示館」「陶芸館」の見学や広場の芸術作品にふれるビンゴゲームを通して、滋賀の伝統的な産業である信楽焼に関心を持ち、よさに気づくことができました

わかったこと、後で調べたいことを、しおりにびっしり書き込んでいる子がほとんどでした

ほかにも4年生のよい姿が多くありました

室内展示の場所で鑑賞するとき、マナーを守って静かに気づいたことを黙々と記録する4年生

お弁当の後、自分たちが出したものではないゴミもしっかり拾う子が多く、帰りのバスの中も忘れ物もゴミもなく、運転手さんにしっかりお礼をして降車する4年生

「あいさつ・あんぜん・あとしまつ・あいてのことをかんがえてこうどうすること」を守りながら、風の強い信楽で一日、楽しんでいろんなことをしっかり学んだ4年生でした

令和6年11月7日

秋の読書推進月間

「秋の読書推進月間」が、今年も全国で10月26日から11月24日まで実施されています

新聞報道(11月5日読売朝刊)によると、「読書は大切だと思う」「どちらかといえば大切だと思う」と答えた小中高生は、ともに9割に上るそうです

一方、1か月に本を一冊も読まない児童生徒は前年より増加しているようです

(全国学校図書館協議会の調査による)

さらに、この調査ではスマートフォンやタブレットなどで調べた内容が「正しいかどうかたしかめているか」も尋ねており、

一番多い答えは「他のサイトでも調べている」小学生36.1%、中学生52.9%、高校生63.9%で、「本を使う」は小学生11.3%、中学生2.9%、高校生1.7%にとどまったそうです

子どもたちを取り巻く実態をあらわす記事で、「読書の環境づくりが重要」とまとめられていました

記事を読みながら、教員としての自分の取組を振り返る機会になりました

先日11月1日の三上小学校運営協議会でも、委員様から「本だけにこだわらず、新聞、雑誌、パンフレット等も含めてとにかく文字にふれる環境づくりが大切ではないか。」というご意見をいただいたところでもあり、私も読書に親しむ子どもを育てるためには、文字にふれる環境づくりが大切と考えます

一方で、読み聞かせ等を通して読書に親しむ土壌づくりをすることも大切と考えていて、今日も3年生の国語で、1年生へ絵本を読み聞かせる取組を実施しました

1年生にとって、本への興味を高める取組になったと感じましたが、3年生にとっても、自分が読み聞かせをする体験は学びを深化させるはたらきが大きいと私は考えています

三上小学校ではこれからも、先日実施した保護者アンケートの結果も踏まえながら(ご協力ありがとうございました。ご家庭でのお取組大変参考になりました。)、子どもたちが文字・活字にふれ、読書へ向かう環境づくりをすすめていきます

令和6年11月6日

追記

三上小学校では、地域の「学校図書館支援ボランティア」の皆様に図書室の整備等をお手伝いいただいています

現在、お手伝いいただける方を新たに募集しています

ご一考いただけますと幸いです

校内音楽会 -どの学年もすばらしい発表でした-

令和6年11月1日、野洲市教育の日

オープンスクールで三上小学校音楽会を実施しました

保護者様や地域の皆様に多数ご来校いただき、大変盛り上がりました

ありがとうございました

三上っ子のすてきなすがたを多く見てもらえて大変よかったです

どの学年も工夫して練習を十分していたこともあり、聴き手に伝わる表現がすべての学年でできていました

子どもたちも練習の成果を発揮でき充実した表情でした

全校合唱「ビリーブ」

音楽主任の指導の中で三上っ子は歌詞に込められているおもいを理解して歌えるようになってきました

卒業式でも歌う予定なので楽しみです

本日はお忙しい中参観いただきありがとうございました

令和6年11月1日

野洲市小中学校音楽会 -すばらしかった4年生-

令和6年10月30日水曜日、野洲文化ホールで「野洲市小中学校音楽会」が開催されました

三上小学校からは4年生が出場しました

4年生は3曲披露しました

- 合奏「クラッピングファンタジー第7番 楽しいマーチ」

- リコーダー奏「陽気な船長」

- 合唱「赤い屋根の家」

どの曲も素晴らしい発表でしたが、私は音楽専門ではないので、来賓席におられた音楽専門の先生方に取材してみました

- 「三上小学校のクラッピング(手拍子)はすばらしかった、とてもいい音色が出ていた」

- 「少ない人数なのに声量が大きく、きれいな声が出ていた」

- 「曲想に合った表現を工夫していて、とてもよい合唱だった」

- 「『赤い屋根の家』心に響くものがあった、涙が出た」

などなど

うれしい言葉ばかりいただきました

前日最後の練習のとき、次のように私は4年生に伝えました

私は「赤い屋根の家」が大好きで、(たしか昔は6年生の教科書に載っていて)担任したら何度も何度も子どもたちと一緒に歌っていた思い出があります。

私は、この曲を聴く人ひとりひとりに自分の思い出の「赤い屋根の家」があって、曲想が伝わる歌声を聴いたときに感動したり涙が出てきたりするのだと思います

今日の練習を聴いて明日はきっと感動のステージになると確信しています

そのとおり、4年生は人を感動させる歌声を響かせていました

きっと明日も素晴らしい発表になると思います

他学年もバッチリ仕上げてきました

明日の三上小音楽会が楽しみです

令和6年10月31日

福島ひまわりプロジェクト -49488個採れました-

村田製作所様と三上小学校で協働して取り組んできた「福島ひまわりプロジェクト」

今日は、大空学級と3年生で世話をして大切に育てたひまわりの種を送る会を実施しました

ひまわりの種は全部で49488個採れました

児童代表が種を村田製作所の方に渡した後、この後種がどうなるのかを子どもたちに説明してもらいました

お話によると、

- 三上小学校で取れた種は、村田製作所から福島に送られ

- 福島でもう一度種をまいて育て

- 種からしぼりとった油を使ってバスを走らせる

そうです

ひまわり種の大きな流れの中で、最終的には福島の復興につながるようです

子どもたちからは、

- 「どのようにしてひまわりの種から油をとるのですか」

- 「ひまわりの油でバス以外の車も走りますか」

- 「これだけの種で、どれだけの油がとれますか」

- 「もっとたくさんのところで育てたらもっと種がとれると思います」

などなど、たくさんの意見や質問が出ました

村田製作所の担当の方は、「三上小学校が本プロジェクトにしっかり取り組んでもらったこと、子どもたちが興味関心を持ってたくさん考えて意見や質問をしてくださったこと、感激しました」とおっしゃっていました

今後も、仲間のため、社会のために自分でできることに、一生懸命前向きに取り組む三上っ子の育成を目指します

令和6年10月30日

明るく、楽しく、たくましく -三上学区スポーツフェスティバル-

令和6年10月27日日曜日、秋晴れの下、「明るく、楽しく、たくましく」をテーマに「三上学区スポーツフェスティバル」が実施されました。

コロナ禍で中断されていましたが、昨年度から、親睦・レクリエーションに重きをおいた催しとして復活されたようです。

三上っ子もたくさんの子が参加していました。

障害物競走、玉入れ、幼児レース、マラソン、上下ボール送り、幼児鈴割り、小中学生玉入れ、満水リレー、お楽しみ抽選会、とより多くの人が楽しめるよう工夫された競技で、地域のみんなで楽しい時間を過ごしました。

私は、コロナ禍で整理できたものもあるが、失われたものもたくさんあると感じています。

「ときには、地域のみんなが集まって楽しいひとときを過ごすのもいいものだなあ」と私は思いました。

私自身、久しぶりに出会う元保護者様や地域の皆様と多く出会えてお話しができ、懐かしくうれしい時間を過ごさせていただきました。

三上学区体育振興会の皆様、お疲れさまでした。そして、貴重な機会を与えていただき、誠にありがとうございました。

令和6年10月28日

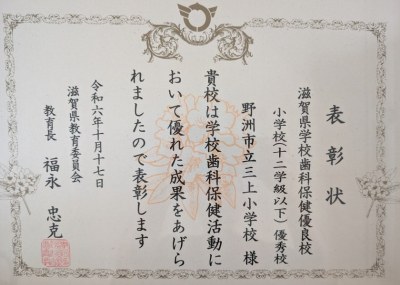

三上小学校が受賞しました-滋賀県学校歯科保健優秀校-

先日行われた滋賀県学校保健・安全研究大会において、三上小学校が、小規模校の部で「滋賀県学校歯科保健優秀校」に選ばれました。

県で一番よい賞だそうです。

受賞理由として、

- 教師と子ども学校全体一体となって歯の健康に取り組んでいること

- 子ども参加型の年間指導計画がしっかり立てられていること

- 養護教諭を中心に授業、歯磨き指導などの実践がしっかりされていること

上記3点が挙げられました。

受賞したことを励みにしながら今後も、次代を担う三上っ子が自ら進んで健康で安全な生活をめざし、生涯をたくましく生き抜くための力をはぐくめるよう、全教職員で引き続き取組を進めます。

令和6年10月24日

しばらくの間、正面玄関に、掲示しておきます。

お立ち寄りの際はご覧ください。

1枚の礼状から

先日実施した天保義民フィールドワークのゲストティーチャー様から、私に電話がありました。

「校長先生、先日はお世話になりました。早速翌日に子どもたちの礼状をいただきましたこと驚きました。6年生27名がそれぞれ違う視点で礼状を書いてあること、本当に素晴らしいと感じ入りました。担任先生の日頃のご指導がわかりました。よろしくお伝えください。」

「こちらこそ、大変お世話になりました。担任に伝えます。私自身初めて知ることもあり、勉強になりました。誠にありがとうございました。」

「ところで、どの礼状も素晴らしかったのですが、そんな中でも、校長先生。一人の子の礼状に私は感激しました。」

「あ、○○さんのですね。私もこの感覚いいなあと思っていました。」

ゲストティーチャー様

本日は、ていねいに、わかりやすく教えていただきありがとうございました。

私が特に印象に残った場所は土川平兵衛さんの家でした。

(中略)

フィールドワークの途中、ゲストティーチャーさんの手元のファイルを見たとき付箋のついた紙がたくさん入っていることに私は気づきました。

今日のフィールドワークのため、私たちにわかりやすく教えるために、天保義民についてそして土川平兵衛さんについて、たくさん調べていただいたことを知り、私はとてもうれしい気持ちになりました。

本日は、本当にありがとうございました。

6年1組 ○○より

「こちらの準備のことにまで気を配ることができる子っていいですよね。感心しました。」

「そうですね。人からしてもらったことについて謝意を持つことができる子、人の努力や思いに心を寄せることができる子っていいですよね。○○さんにもゲストティーチャー様と私の思いを伝えます。おしえていただき、誠にありがとうございました。今後もご指導ください。」

電話を切った後、6年生の○○さんにゲストティーチャー様と私の思いを伝えました。

三上小学校がめざす子ども像についてもう一度全教職員で確認しました。

と同時に私自身一教員として、

- 結果だけでなく、普段の子どもの努力の跡をしっかりとみとって評価すること

- 職員室でも教室でも仲間のがんばりを認め合える雰囲気づくりに努めること

について、引き続き毎日心がけようと気合を入れました。

子どもの1枚の礼状から、人として一教員として大切にすべき多くのことを学ばせてもらいました。

令和6年10月23日

生き方に学ぶ 6年生-天保義民フィールドワーク-

本日、10月17日木曜日、天保義民土川平兵衛顕彰会会長様のご指導の下、6年生が天保義民フィールドワークに出かけました

本校正門に設置されている土川平兵衛像をスタートに、三上藩陣屋跡、天保義民碑、照覚寺、土川平兵衛宅、土川平兵衛の墓などを会長の解説を聞きながら巡りました

義に殉じた先人の行動や思いにふれた子どもたちの感想の一部を紹介します

- 「三上藩陣屋跡や幕府の役人が泊まった場所などに行って説明を聞いたことで、昔、三上の地で実際にあったことなんだと実感しました。これを機に、三上の昔の暮らしについても知りたいなと思いました。」

- 「天保義民は、野洲市、三上の誇りだと思いました。」

- 「わたしたちの三上にこんな偉大な方がおられたんだなと改めて実感しました。今日の学習を通して、私たちのために命をかけて行動してくださった平兵衛さんには、感謝をしないといけないなと思いました。」

- 「わかりやすく教えていただいたので、天保義民のことがよくわかりました。土川平兵衛さんについてもっと知りたくなりました。」

- 「今日教えていただいたこと、学んだことをもとに、私自身これからの生活や学習にがんばっていきたいです。」

6年生は今日多くのことを学んだようです

普段の生活でも、仲間のことを考えて行動する、やさしく、かしこく、たくましい人になれるよう、子どもたちとともに私も努力していきます

令和6年10月17日

生き方に学ぶ 6年生-天保義民祭-

本校6年生は、総合的な学習の時間を通じて、近江国天保一揆の指導者である『「土川平兵衛」の生き方』について深く学びます

「土川平兵衛」は江戸末期天保の時代に尊い命をかけて幕府勘定方(見分役)の不正をただし、村人の生活を守り抜いた郷土の偉人であり、人道と正義を貫いた彼の生き方は三上の誇りです

本日、令和6年10月15日(火曜日)には、6年生全27名、校長、担任が天保義民祭に参列しました

子どもたちは、義民碑の前で黙祷した後、続いて述べられた式辞や祝辞に聞き入りながら郷土の偉人の生き方について改めて考えることができました

さらに、土川平兵衛をはじめ天保義民への思いを込めて献花台に菊花を供えました

私を含め参列者一同にとって、先人の遺徳を偲びつつ自らの生き方を静かに振り返る機会となりました

三上っ子には、義民の生き方を学び、その心を受け継いでいってほしいと考えています。

本日、天保義民祭に出席した6年生、感想の一部を紹介します

- 『6年生全員で、天保義民碑に感謝の気持ちをこめて花をお供えし、お礼をすることができてよかったです。』

- 『今、穏やかな自然に囲まれて平和な三上があるのは土川平兵衛さんたち天保義民の命をかけた行いのおかげだということが、今回義民祭に参加してわかりました。』

- 『土川平兵衛さんたち義民の「ふるさとの人たちを守り、正義を貫いた生き方」を私たちが次の世代に伝えていくことがとても大切なことだと思いました。』

うれしいおことばをいただきました

昨日の運動会では、多大なご協力を賜り誠にありがとうございました

朝、いつものように教室を巡回していると子どもたちはちょっと疲れが残っている子もいましたが落ち着いて学習に励んでいました

『三上っ子、すごいなー』とシンプルに思いました

私はまだ階段を上がるときひざが痛くて息が切れます…

そんな中、保護者様から以下のようなお手紙をいただきました

「昨日の運動会は、とても楽しい、子どもの成長を感じる時間になりました。

当日は朝早くから、また前日までのたくさんの準備、ありがとうございました。

実際に応援しに行ってみると、『見に行けて本当によかった!』と思う瞬間ばかりでした。

先生方にお礼を伝えたくて手紙を書きました。ありがとうございました。」

大変励みになる、うれしいお手紙をいただきました

誠にありがとうございます

今朝校門で朝立っているときも、

- 『校長先生、昨日の運動会よかったで!すばらしかった!』

- 『先生方は朝から大変な思いをしてくれたと思うけど、最初から最後まで子どもたちが生き生きと活躍しているいい運動会でした!』

- 『感動しました!来年が楽しみです!また来ます!』

などなど、声をかけてもいただきました

ご丁寧にお電話をかけてくださった地域の方もありました。

全職員に伝えたいと存じます

今後も、子ども・教職員・家庭・地域みんながいきいきと元気になる学校づくりに努めてまいります

令和6年10月10日

最後までみんなでつなげ勝利のバトン -運動会大成功!!-

高く青い空の下、三上小学校運動会を無事実施することができました

草引きなどの環境整備、運動会までの体調管理、前日のテントたて、当日の水とり、テントたて、会場後始末など地域の皆様、保護者の皆様には大変お世話になりました

誠にありがとうございました

開会式でも話しましたが、私が朝4時に来たときは運動場は一面の水でした

大きいスポンジで水とりをしていた6時5分

止んだと思っていた雨が、またぱらついてきたときは、、「開始時刻を20分遅らせて実施する」と決めた校長としての責任の重さと「本当にできるのか」という不安で

さすがに心が折れそうになりました

そんなとき、本校職員だけでなく、地域の方や保護者様が一人、また一人と水とりに来てくださり

- 「校長先生、一緒にするわ。これからはきっと晴れるし!」

- 「青空が見えてきたよ、がんばろ」

と励ましの言葉をいただき、本当に心強く感じました

これからも地域・保護者とともにある三上小学校でありたいです

校長として精進します

その後、青空が広がり、さわやかな風も吹き始め…

開始予定時刻より35分遅れて9時15分に開会しました

徒競走では、どの学年も最後まであきらめず走り抜けていました

団体競技では、大接戦の名勝負ばかりでした

団体演技では、応援席から手拍子が巻き起こるなど、子どもたちが自分たちでいい雰囲気をつくりながら運動会を盛り上げてくれました

「最後までみんなでつなげ勝利のバトン」のスローガンどおりの運動会でした

子どもたちは全力を出し切っていたので疲れていると思います

今日は私も本当に疲れました

でも、心地よい疲労です

ゆっくり休んで子どもたちと向き合うのを楽しみに明日学校に来ます

令和6年10月9日

追記

保護者の皆様が自主的に後始末を手伝ってくださいました

おかげさまで後始末も本日中にすべて終わりました

誠にありがとうございました

いよいよ明日は運動会

延期した運動会がいよいよ明日

令和6年10月9日8時40分開始予定です

今日は、開閉会式、ラジオ体操、エール交換についてリハーサルを実施しました

子どもたちの気持ちも高まってきて明日が楽しみです

今年のスローガンは、「最後までみんなでつなげ勝利のバトン」

60メートル~100メートル走、2年大玉転がし、1年玉入れ、新入児レース、全校綱引き、3年~6年リレー、各学年部団体演技…

三上っ子が練習の成果を発揮してくれることを期待しています

大雨の中 誠にありがとうございました -野洲市シルバー人材センター美化活動-

野洲市シルバー人材センター連合会7名の皆様が、令和6年度環境美化活動の一環で雨が強く降りしきる中、三上小学校前庭の草刈りを9時から11時まで2時間かけて実施してくださいました

私も一緒に草刈りをさせていただきましたが、なかなかの雨でした

そんな悪条件の中、7名の皆様は懸命に作業してくださいました

おかげさまで、三上小学校前庭はとても美しくなりました

誠にありがとうございました

おかげさまで気持ちよく運動会を迎えることができます

誠にありがとうございました

作業中、うれしかったことがありました

多くの三上っ子が、

- 「雨の中、ありがとうございます」

- 「わたしたちのために草刈りしてくださってありがとうございます」

と窓から顔を出してあいさつできました

シルバー人材センターの皆さんも

- 「礼儀正しいね、何年生?」

- 「きもちのいいあいさつ、うれしいわ、ありがとう!」

- 「声かけてもらって、元気が出てきたわ!」

と、返してくださっていました

ずぶ濡れでしたが、ちょっとさわやかな気持ちになりました

ありがとうございました

令和6年10月3日

おいも たくさんとれるといいな -1年生-

毎朝、さつまいも畑でお世話をしている2名の1年生がいます

当番や係活動ではなく、担任の先生の許可をもらって、自分たちがすすんで草取りや水やりのお世話をしているそうです

「すこしでもおおく、みんなでおいもがとれるといいな」

という思いでお世話をしているそうです

今朝、私も一緒に草を抜いていると、おいもがちょっとだけ土から顔を出していました

- 「ほら、おいもできてるで!」

- 「ほんまや!せんせいにいいにいこ!」

- 「みんなにもいいにいこ!」

おいもほりがたのしみです

そのあとのおいも料理もたのしみです

もうすぐ運動会4 -運動会を延期させていただきます-

子どもたちが楽しみにしている運動会…ですが、明日から3日間、一部の学年を閉鎖した状況を踏まえ、子どもたちが安全・安心に運動会に取り組めることを第一に教職員、地域、関係機関と相談・協議した結果、運動会の実施を10月5日土曜日から10月9日水曜日に延期させていただくことになりました。

参観を予定してくださっていたご家族の皆様には大変申し訳なく存じます。

子どもたちのことを第一に考えた対応であること、ご理解いただき、何卒、ご協力くださいますよう、お願い申しあげます。

子どもたちの体調の回復を祈りながら、登校している子どもたちのモチベーションも保ちつつ、10月9日水曜日の三上小学校運動会に向けて、職員一同、子どもたちと一緒に全力で取り組んでいきます。

お力をお貸しください。

令和6年9月30日

追記

先日の三上小学校日記で、運動会前除草ボランティアについて

のべ50名と書きましたが、のべ60名の間違いでした。

お詫びして訂正します。

たくさんの皆様のお力添えをいただき、誠にありがとうございました。

三上小学校長

もうすぐ運動会3

運動会まであと1週間となりました

各学年、団体演技、団体競技の練習に一生懸命です

一日一日できることが増えていくのが楽しい子もいます

表現するのに指先まで神経を集中している子もいます

とても楽しみです

今週1週間は朝夕保護者の皆様・地域の皆様ご協力の下、運動会前除草ボランティアを実施しましたところ、のべ60名の皆様がお力添えくださいました

朝6時前から除草作業くださった地域のご夫妻もおられました

誠にありがとうございました

地域・保護者様に支えられている三上小学校であること

校長として深く感謝していますとともに

本当に心強いです

今後もお力添えくださいますようお願いいたします

令和6年9月27日

稲刈り体験-地域学校協働活動5年生-

2時間目、同窓会を中心に地域の皆様13名のご協力の下、5年生25名が稲刈り体験をしました

鎌を使うときの注意をしっかり聞いた後、

- 稲刈り

- 足踏み脱穀

- 通し(ふるい)

に分かれてローテーションしながら進めました

児童代表お礼のあいさつを要約します

「今日は1日ご指導くださりありがとうございました

稲刈り体験はとても楽しかったです

私が楽しかったのは、稲刈りと足踏み脱穀でした

稲を刈るのには体力とコツがいることがわかりました

難しかったけど楽しかったです

足踏み脱穀は、リズムをとりながらするととても楽しくできました

今日収穫したモチ米で卒業生に配る赤飯ができるのでとても楽しみです

本日はありがとうございました」

またひとつ経験を積んで、たくましい三上っ子になりました

令和6年9月26日

もうすぐ運動会2

3時間目

児童会種目の練習を全校でしました

「つなひき」です

入退場、場所移動、実施について

各チーム1度ずつ練習しました

実施では本番さながらの応援で思わず力が入りました

- 「力を合わせて勝ててよかった」

- 「今日は負けたけど本番では勝ちたい」

- 「力一杯引けて楽しかった」

三上っ子は楽しんでいました

さて、運動会当日つなひきの結末は…

令和6年9月25日

追記

今日も運動会前除草ボランティアに18名の皆様が参加してくださいました

今朝も、近江富士のスクールガード様が6時前から草を引いてくださいました

おかげさまで、草の部分がずいぶん減りました

誠にありがとうございます

もうすぐ運動会

三上小学校運動会、来週の土曜日10月5日が近づいてきました

少し涼しくなったので、団体演技の練習も各学年熱が入ってきました

本番が楽しみです

今日から4日間、PTA会長が呼びかけで運動会前除草ボランティアを実施してくださっています

今朝は、お忙しい中8時から9時までの1時間、12名の保護者様と登園前の3名の園児の皆さんが草引きをしてくださいました

おかげさまでトラック内が大変美しくなってきました

誠にありがとうございます

草を引いている姿を見て、「ありがとうございます」と声をかけられる1年生、3年生がいました

しっかり感謝の言葉を述べられる三上っ子を育てていきたいです

除草ボランティアは本日から4日間

8時から9時と16時から17時の時間帯で実施予定です

どうぞよろしくお願いいたします

令和6年9月24日

追伸

近江富士のスクールガード様1名が、本日朝5時50分から6時50分まで運動場の除草をしてくださいました

誠にありがとうございます

同日9時からは、三上小学校同窓会4名の皆様が、学校前の川の環境整備をしてくださいました

誠にありがとうございます

どちらも学校からの依頼でなく、三上小学校の子どもたちのためにと進んでお力添えいただいています

校長として、深く深く感謝いたします

令和6年9月24日 15時

電車に乗って -京都水族館・2年校外学習-

「のりものにのる」学習の一環で、2年生25名全員が、バスと電車に乗って京都水族館に行きました

教員4名と「三上っ子未来団」サポーター4名の協力を得て実施しました

行く前に京都駅までの料金と乗る時刻を調べておき、野洲駅では切符売り場で子どもボタンを押してから料金250円を入れて切符を買い、

改札では切符を入れて改札口を通り、ホームでは黄色い線より後ろに下がって待ち、

電車の中では公共の場でのマナーを守って過ごし、水族館まで歩くときは交通ルールを守りながら歩いて水族館に到着しました

水族館では、オオサンショウウオやペンギンを見たりイルカショーを見たりして楽しみながら学習しました

暑い中でしたが、2年生は体調を崩すことなくルールを守り挨拶もしっかりしながら一日しっかり活動できました

今日まで、お弁当の準備や体調の管理等に心配りいただいた保護者の皆様、誠にありがとうございました

打ち合わせにも参加いただき、特に子どもたちの安全面で一日お世話になった

「三上っ子未来団」サポーター4名の皆様、おかげさまで2年生全員無事に帰校することができました

誠にありがとうございました

令和6年9月17日

なりたい自分への道 ー高専出前授業 6年生ー

2028年(令和10年)4月野洲・市三宅に開校予定である滋賀県立高専の開設準備室が、三上小学校6年生27名に理科室で出前授業を実施しました

高専とは、高等専門学校の略称で、理工系分野のスペシャリストを目指す学校です

5年間の一貫教育を受け、大学と同等以上の知識・技術を身に付けることができます

卒業後の進路は就職・進学、多彩な進路を選ぶことができる学校です

今のところ、小学6年生が一期生になる予定です

今日は、市長、教育長をはじめ約30名の参観者がありました

高専についての説明、力学実験、プログラミングでロボットを動かす実験等をとおして、予想を立てて失敗を恐れずにまずは実験すること、筋道をきちんと考える力が大切で

あることを6年生は学びました

県立高専に進学したい6年生もいます

なりたい自分への選択肢が広がる、将来がちょっと楽しみになるひとときでした

令和6年9月13日

見守りありがとうございます

今朝、正門に行くと三上交番の警察官が立ってくださっていました

聞くと、三上学区にはいくつも危険個所があり順に巡回立番してくださっているとのことでした

子どもたちは校門に停まっているパトカーに戸惑いながらもしっかりあいさつしていました

パトカーが停まっているだけで安心なときもあります

学校近くもパトロールしてくださっているようでした

本当にありがたいことです

令和6年9月9日

至福の一服

「草が伸びてきて通学路が狭くなっている」との連絡あり

朝から私と職員2人で伸びているところだけ刈りました

ちょっと広くなったかな

自転車と履行できるようになったかな

って感じです

渋滞県道の車窓から

- 「校長先生お疲れ様です、ありがとうございます」

- 「暑い中ありがとうございます、倒れんといてくださいね」

と保護者様や地域の皆様が何人も声をかけてくださいました

元気が出ました

そんな中一人の保護者が駆け寄ってきて「校長先生、どうぞ飲んでください」と保冷袋と保冷材で冷たく冷えたペットボトルのお茶2本を差し入れてくださいました

最高の一服のひとときをいただきました

ありがとうございました

令和6年9月6日

安全にお過ごしください

先日の愛校清掃活動時に校地内・校地周辺の草刈・清掃をしていただきました

あと少し残っていたところを本日作業して仕上げました

おかげさまで校地まわりがすっきりしました

誠にありがとうございました

追記

台風10号の日本列島上陸に伴い、九州を中心に甚大な被害が発生しました

三上小学校も、びわ湖フローティングスクールが12月に延期を決定するなどの影響を受けました

今後、9月2日にかけて近畿地方に長期間影響することが予想されています

本校では校門のフェンスやブランコをロープでくくるなどの対策をとりました

天気予報では明日以降雨が強く降る予報が出ています

安全にお過ごしください

令和6年8月30日

おひさしぶりです -2学期スタート!-

8月27日火曜日、三上小学校の2学期が始まりました

朝校門で立っていると、

- 「校長先生、おはようございます!夏休み楽しかった~!」

- 「しゅくだいぜんぶしてきたよ」

- 「貯金箱作ったからみてくれる?」

- 「中学生みんな元気にしてるで、先生」

- 「台風来るの、週末ですかね~」

- 「おひさしぶりです、わたしまだまだ元気ですから何でも言ってくださいよ」

- 「ホウセンカの種取りまではできなかったので、植木鉢持ってきました」

- 「まだねむい~」

…などなど、

三上っ子だけでなく、野洲中生、スクールガードさん、保護者の皆さんといろんなことを話していると、私自身元気になってきました

やっぱり学校は「みんなが集まれる楽しいところ」にしなければいけないな という思いにふけっていると、「さ、早く教室上がって準備しよ」と下学年に声をかける6年生の姿

さすが三上小学校のリーダー、目が覚めました

始業式は、体育館が蒸し暑いのでクーラーの効いた教室でオンライン実施しました

校歌斉唱、校長の話、養護教諭の話、生徒指導担当の話、子どもたちはしっかり話を聞いていました

2学期の成長が楽しみです

運動会、音楽会など行事もたくさんある2学期

教職員全員で、子どもたちの心と体の変化を見逃すことなく、「あんしん・あんぜん・あとしまつ」を合い言葉に「やさしく、かしこく、たくましい三上っ子」の育成をめざします

どうぞ、2学期もお力をお貸しください

令和6年8月27日

おかげさまで大変美しくなりました ー愛校清掃活動ー

8月24日土曜日、晴天の下愛校清掃活動を実施しました

保護者、児童、同窓会、学校運営協議会、元PTA会長会、スクールガード、三上自治会、地域の皆様のご協力のおかげで、2学期が気持ちよく迎えられます

誠にありがとうございました

校舎内は学校内の壁、トイレ、手洗い場、、網戸、廊下などをピカピカに磨き上げてくださいました

体育館の床のワックスも全面かけていただきました

子どもたちが気持ちよく学べる環境にしていただきました

校舎外は雑木の伐採、植木の剪定、運動場・花壇の草刈り、クリーンセンターへの搬出などしてくださり、あそび・運動が大変しやすい環境にしていただきました

作業後にも近江富士1区・2区の皆さんで通学路も環境整備してくださいました

近江富士ボーイズの皆さんで運動場の環境整備をしてくださいました

誠にありがとうございました

この夏休み期間中、何も言わずに

草刈りをしてくださった方

花壇・畑の世話をしてくださった方

この場を借りてお礼を申しあげます

三上小学校のために動いていただき、誠にありがとうございました

明日の始業式で、子どもたちに伝えたいと存じます

感謝の気持ちを忘れず

今度は

みんなのために

地域のために

自分に何ができるか考える三上っ子を育てていきたいです

令和6年8月26日

愛校清掃活動 事前作業

8月22日木曜日8時~9時、愛校清掃活動1回目

5名の保護者と2名の児童、2名の教職員で運動場の草刈りをしました

全員黙々と集中して作業をしました

運動場の一部は草がない運動がしやすい場所になりました

誠にありがとうございました

8月23日金曜日9時~10時、愛校清掃活動前日準備

3名の保護者と1名の児童、2名の教職員で清掃用具の確認設置等をしました

明日の愛校清掃活動がスムースに始められるようになりました

誠にありがとうございました

明日参加してくださる保護者・児童の皆様、よろしくお願いいたします

地域の皆様もたくさん参加していただく予定です

誠にありがとうございます

令和6年8月23日

いつもありがとうございます

8月17日土曜日と8月18日日曜日の2日かけて、三上小学校学校運営協議会会長と三上小学校同窓会会長2名で、校地周辺の環境整備をしてくださいました。

電線にかかりそうな雑木をチェンソーで伐採してくださったり、フェンスにからみついた草をきれいに刈り取ってくださったりしました。

おかげさまで大変美しくなりました。

三上小学校の子どもたちが少しでもよい環境で学ぶことができるよういつも助けてくださっています。

誠にありがとうございます。

8月24日土曜日には、愛校清掃活動で、保護者様、地域の皆様、同窓会様、元PTA会長様、、などなど多くの皆様のお力をお借りします。どうぞよろしくお願いいたします。同日、一部スクールガードの皆様、保護者様、地域の皆様で、通学路の草刈・清掃をしていただく地域もあると聞いております。誠にありがとうございます。

令和6年8月19日

追伸

前回お知らせしたひまわりですが、今朝もスズメの大群が飛び去った後を確認すると半分以上種を食された後でした

多分まるまるとしたスズメが三上小付近に多くいることでしょう

この夏楽しませてくれた、元気をくれたひまわり

これ以上食べられるとまずいので、本日全部刈り取りました

一番背の高いのは182センチメートルもありました

ひまわりのたね

今朝、いつものように水やりをしようと南館前の畑に行くと…

バサバサバサ!!!と黒い塊が一斉に空へ飛び立ちました

よくみると、スズメの群れでした

下を向いたひまわりの花の上に種の殻がいっぱいのっていたので、おそらくひまわりの種を食べていたところを私が邪魔をしたのでしょう

「なんかかわいそうなことをしたな」と思いつつ全部食べられたら、種を福島に送り届けることができなくなるので枯れて乾いた花だけ回収しました

下を向いた花の上でひまわりの種をなかよく食べているスズメの姿を想像しながら、職員室でお昼ご飯を食べています

2学期子どもたちが来たら、いっしょに種取りをしたいと思います

令和6年8月16日

ご自愛ください

夏休みも中盤

朝夕、花壇の水やりをしているとき三上学童に通う三上っ子とはあいさつしたりちょっと会話したりします

- 『校長先生、○○サーキットに行ってきたよ』

- 「そうなんだ、ゴーカート乗った? 私も行ってみたいな」

- 『校長先生、○○ができるようになったよ、みててね』

- 「すごいな! よかったな! よくがんばったな!」

- 『校長先生、ひまわり下向いてきたね、もう種取れるのかな』

- 「そうやね、頭重そうやね、もうちょっとかな」

などなど…ちょっと楽しいひととき

子どもたちから元気をもらっています

と同時に

「学童に通っていない三上っ子のみんなは元気にしてるかな」

「毎日暑いから、体調崩してないかな」

と考えたりもします

三上小の教職員はみんな元気です

明日からはちょっと一息付けますが、夏休み期間中とはいえ、昨日までは毎日のように研修や会議がありました

天保義民について顕彰会の方を講師に迎え、みんなでフィールドワークして学んだり、民生委員の皆さんと情報交換して三上っ子の健全育成について話し合ったり、野洲市教育研究所の協力を得て生活科・総合的な学習を軸に校内研究を深めたり、今年度の全国学力学習状況調査問題をまずみんなで解いて三上小の結果を分析、今後の授業改善について話し合ったり、市の人権研修会に参加、さらにテーマを決めて校内で研修会を開いたりしながら今ある差別を自分ごとで捉え行動できるよう学んだり、市の特別支援教育研修会に参加し、合理的配慮について学んだり…などしています

さらに自主的に学びたい研修会があれば申し込んで参加したりもしながらこの夏、教職員一人ひとりが、自分をアップデートできるよう学び続けています

そして、この夏経験したことや学んだことを、2学期に子どもたちと交流できることを楽しみにしています

朝晩、三上山から吹く風にちょっとした秋を感じることもありますが、まだまだ暑い日が続きそうです

皆様、どうぞご自愛ください

令和6年8月8日

お力添えいただき、誠にありがとうございます

三上小学校同窓会、地域の皆様が先週末、校地まわりに出ていた雑木を切ってくださったり5年生が田植えして育てている学習田のまわりを草かりしてくださったりしました。

見ちがえるほど大変美しくしていただきました。

おかげさまで見通しもよくなり、交通安全対策としても助かります。

ありがとうございました。

校地内の草かりも手伝ってくださる方もおられます。

数多くの皆様に支えられていること、感謝を忘れずにいたいです。

新学期に子どもたちにも伝えます。

令和6年7月29日

69日間ありがとうございました

4月10日から始まった令和6年度1学期が終わりました。

保護者様、地域の皆様には本校教育活動に対してご理解・ご協力いただき誠にありがとうございました。

おかげさまで、大きな事故なく無事に1学期を終了することができました。

7月19日金曜日、終業式(熱中症の危険があるためオンラインで教室実施)において1学期がんばったことを子どもたちと教職員で一緒に振り返りました。

一部紹介します。

4月10日から始まった令和6年度1学期が終わりました。

69日間、一度もお休みなしで登校した人もいました。

雨の日も暑い日もありました。

三上っ子はみんながんばりました。

1年生

ひらがなや足し算・引き算、あさがおの成長記録などたくさんの勉強をがんばりました。

姿勢よく座ったり、「はい」と返事をしたり、お話している人の方を見てきいたりすることがとても上手になりました。

そうじの時間も時間いっぱいまでがんばって学校を美しくできました。

交通安全教室、避難訓練など、命を守るための大切な学習もしっかりできた1年生、よくがんばりました。

2年生

生活科で野菜を育てました。

ミニトマト・オクラ・なす…など自分で育てたい野菜を決め学校で大切に育てました。

実を収穫しておいしくいただいたおともだちもいました。

まちたんけんで、地域の皆さんにもお世話になりました。

三上のよさをたくさん見つけることができました。

新しく三上っ子になった1年生にもやさしくできた2年生、よくがんばりました。

3年生

新しい教科、社会・理科・習字の勉強が始まりました。

自主学習もはじめました。ノート1さつもう終わった人も何人かいました。

続けてがんばりましょう。

ホールの子、びわこ博物館にも行きました。

オレンジガーデニングプロジェクト、ひまわりプロジェクトにもチャレンジしました。

植物や生き物、仲間にやさしくできる3年生、よくがんばりました。

4年生

森林体験学習「やまのこ」で、希望が丘花緑公園に行きました。

木を暮らしの中で役立てる活動の一つで、丸太切りもしました。

クリーンセンターへ行って環境についても学びました

生活で必ず出てくるゴミの問題についてみんなで考えを深めました。

保健の先生を目指す先生とも一緒に学びました。

みんなで学びを深めることができる4年生

よくがんばりました。

5年生

5月に田んぼで田植えをして、お米を今育てています。

救急救命講習入門コースを受けて、仲間が倒れたときの心肺蘇生法について体験しながら学びました。

リトルワールドでは民族衣装を着たり料理を食べたりして外国の文化について学びました

7月12日には弁護士による「いじめ防止授業」を受けました

いじめは、人の命にかかわること、犯罪であること、人権を侵害することなので、どんな理由があろうと「いじめは許されない」ことを学びました。

環境・いのち・世界について体験をとおして深く学んだ5年生。

よくがんばりました。

三上小学校のリーダー6年生。

入学したての1年生に本当に優しく接している姿に私は感動しました。

やさしくしてもらった1年生はきっと来年入学してくる1年生にやさしくできるでしょう。

そうやって仲間のことを思う伝統ができていくんだと私は考えます。

人と出会って生き方にふれたり、実物を見たりふれたりして多くのことを学びました。

この1学期、自分たちでできることを考えて、行動する6年生がとても多かったと思います。

修学旅行では、お天気が心配でしたが、本当によいお天気でよかったです。

奈良の大仏は本当に大きかったですね。

キッザニアではいろんな職業にチャレンジしました。よい思い出がたくさんできましたね。

地域の人の思いをインタビューで聞き、三上のために自分たちが何ができるかまで考えることができました。さすがです。

5年生とともにプール掃除もしてくれました。

おかげさまで全校がきもちよく水泳授業ができました。

クリーン作戦で普段できないところをきれいにしてくれたりたてわり遊びが上手くいくように考えてくれました。

1年生も6年生のことが大好きです。みんなが頼りにしている6年生、これからも三上小学校のリーダーとしてよろしくお願いします。

4月10日に校長先生はみなさんに3つのお願いをしました。

わたしもがんばりますので、皆さんの力をかしてください。

といいました。振り返ってみましょう。

- みんなであいさつをして、声をかけあって毎日気分よくすごしましょう。

人権委員会も暑い日も雨の日も玄関に立って、毎朝あいさつ運動してくれました。2学期も、みんなで気持ちのよいあいさつができるといいですね。 - 自分も仲間もけががないように、病気にならないように、悲しい思いをしないように行動しましょう。

困っている仲間に優しく声をかけている姿をたくさん見ました。

2学期も続けられるといいですね。 - 次の人のことを考えてあとしまつしましょう。

トイレのスリッパをいつも整えてくれているおともだちがいます。

何人もの人が見ています。すごいですね。

やさしい子

仲間のことを考えて行動できましたか。

そうじはどうでしたか

1年生が職員室の前の廊下を一生懸命磨いてくれていました

しかも時間いっぱいまで1年生に教えてもらいました

あいさつもしっかりできている人がいます

地域の人から「いつもげんきできもちのいいあいさつをしてくれる」ときいたこともあります。

朝だけでなく、廊下ですれ違うときに「こんにちは」とか笑顔で会釈をしてくれたりする人が多くなってきました。

夏休みは地域であいさつしましょうね

じぶんのことだけでなく、相手の立場に立って気づき、考え、行動できるといいですね。

これからも仲間のことを考えて行動し、みんながたのしくて、あんぜんな学校にしていきましょう。

かしこい子

たくさん考え、なかまと話し合い学びあう学校にするために、がんばりました。

先生や仲間の話をしっかり聞くことはできましたか。

私は話している仲間の顔を見てうなずきながら聞いているおともだちをたくさん見ました。

うなずいて聞いてもらえると話しやすいものです。

夏休み、おうちのひとのはなしをうなずきながら聴いてみましょう。

たくましい子

3年生以上は三上山登山がんばりましたね。

頂上から見る景色は格別でした。

教頭先生がプールで振る旗が見えましたね

夏休みは「はやね・はやおき・あさごはん」をこころがけて規則正しい生活を送りましょう

そして、自分のいのち・けんこうだけでなく、家族や仲間の命・健康も大切にできる人になりましょう。

三上小学校をいい学校にしたいと思っているのはみなさんや先生たちだけではありません。

- 登下校を見守ってくださるみなさん

- 草や木を刈って美しくしてくださるみなさん

- まちたんけんなどで、優しく教えてくれるみなさん

- 一緒に三上山へ登ってくださる皆さん

- 図書室を美しくしてくださるみなさん

地域のみなさんの思いが、ありがたいですね

感謝の気持ちを、「ありがとう」って言葉で伝えられるといいですね。

さて、三上小学校の皆さん。

- なつやすみにしかできないことをしましょう

- きもちのよいあいさつをしましょう

- じこやびょうきにきをつけてげんきにすごしましょう

8月27日、げんきにえがおでとうこうしてください。まっています。

令和6年7月19日

ひまわりさいたよ

村田製作所と三上小学校大空学級と3年生が協働して取り組んでいる東日本大震災の復興支援のひとつである「福島ひまわり里親プロジェクト」のひまわりがさきました。

子どもたちと開花を喜び合いました。

種取りまで大切に育てます。

令和6年7月16日

(注意)福島ひまわり里親プロジェクトとは

全国各地でひまわりの種を植え、大きく育てて花が咲いたら種を取って集めて福島県に送り返します。福島に集まったたくさんのひまわりの種から絞った油でバスを走らせることもできます。さらに、障がい者施設での雇用創出、防災教育等にもつながっていきます。

あさがおと1年生と私

- 『こうちょうせんせい、みてみて!わたしのあさがお、あおいはながさいたよ!』

- 「ほんとだ、きれいだね。みんなのあさがおはつるものびて大きくなったね。花が咲いたお友だちも何人かいるね。私のはまだまだだなあ。」

- 『こうちょうせんせい、だいじょうぶだよ。きっとおおきくなるよ。』

- 『わたしのあさがおもこうちょうせんせいとおなじくらいだよ。そのうちきれいなはながさくよ。』

1年生は生活科であさがおの観察をしています。

学年通信で担任も述べていますが、「つるが伸びてきたこと」について、支柱を立ててみたらいいのではないかと解決方法を考えたり、国語科の既習事項から「つぼみ」にも成長過程があることに気づいたりと、子どもたちはあさがおを育てることで多くのことを主体的に教科横断的に学んでいます。

と同時に上記のように、校長の私に声をかけてくれる1年生のやさしさと成長に毎日感動しています。

まさに「やさしく、かしこく、たくましい三上っ子」です。

2024年7月5日

学校を美しく ~愛校活動~

6年生が家庭科の学習で愛校活動を実施しました

体育館玄関に掲示してある文字『野洲市立三上小学校体育館』のすすを自作の掃除用具できれいに払ってくれたり、白い壁の汚れを念入りに取ってくれたりと、普段はなかなかできない箇所を見つけて美しくしてくれました

6年生の皆さん、ありがとうございました

昇降口前の円形花壇(名称を考え中です…)の様子です

移植してから1週間、乾燥防止にもみがらも蒔いて美しく仕上がってきました

花が大きく育っていくのが楽しみです

ご来校の際は、是非ご覧ください

オープンスクール 参観ありがとうございました ~地域とともに~

6月21日、オープンスクールを実施しました。

多くの保護者様、地域の皆様に参観いただきました。

誠にありがとうございました。

学校運営協議会も同時開催しました。

これを機に、6年生国語科「聞いて、考えを深めよう」の学習で学校運営協議会委員の皆様に地域の思いをインタビューする学習活動を設定しました。

三上学区のために懸命に活動してくださっている皆さんの話を聞き出すことで、子どもたちはその尊さに触れるとともに、三上のことを見直す機会にもなったようです。

6年生が書いた礼状の一部を紹介して終わります。

市木さんへ

先日はインタビューをさせていただき、ありがとうございました。

私が一番心に残ったのは、「人は協力し合うことが大切」とおっしゃっていたことです。

また、『昔の三上の人々が協力して地域を作り上げてきたから今の三上がある』ということばには感銘を受けました。

市木さんがインタビューで教えてくださったことを大切に、私たちは今自分たちができることをしながら、よりよい三上を次の世代へ受け継いでいきたいと思います。

令和6年6月21日

オレンジガーデンが完成しました!!

3年生と大空学級のみんなで、校舎入り口の畑を美しくしました。

まず、円形の花畑の土川平兵衛像と二宮金次郎像の間にひまわりを植えました。

このひまわりは、村田製作所と三上小学校大空学級と3年生が協働して取り組んでいる東日本大震災の復興支援のひとつ。「福島ひまわり里親プロジェクト」のひまわりです。

全国各地でひまわりの種を植え、大きく育てて花が咲いたら種を取って集めて福島県に送り返します。福島に集まったたくさんのひまわりの種から絞った油でバスを走らせることもできます。さらに、障がい者施設での雇用創出、防災教育等にもつながっていきます。

ひまわりの周りには、オレンジのマリーゴールドを240株植えました。

これも野洲市地域包括支援センター・高齢福祉課と三上小学校大空学級・3年生が協働した「オレンジガーデニングプロジェクト」の取組の一つです。「認知症になっても暮らしやすいまちをみんなで創っていこう!」という思いを共有しながら、認知症のシンボルカラーであるオレンジ色の花を咲かせるプロジェクトです。この活動をきっかけに、認知症について考え、すべての人が自分らしく暮らせるまちをみんなでつくっていこうとする態度を子どもたちが身に付けることをねらいにしています。3年生は3学期に総合的な学習「人にやさしいまちづくり」の中で特別授業を受講する予定です。

子どもたちは、「大きくなってね」「ていねいにうえてあげよう」「きれいになってよかった」と声をかけながら楽しく丁寧に植えてくれました。これから子どもたちと教職員でお世話をしながら、大切に育てていきたいと思います。

地域学校協働活動で地域サポーターの皆様にもお世話を手伝っていただく予定です。

今後も「やさしく、かしこく、たくましい三上っ子」の育成に努めます。

令和6年6月20日

国スポ・障スポ スクールミーティング ~太極拳体験~

第79回国民スポーツ大会が令和7年9月28日~10月8日(水曜日)、第24回全国障害者スポーツ大会が令和7年10月25日(土曜日)~10月27日(月曜日)に滋賀県で開催されます。

野洲市では、卓球、バスケットボール、ラグビーフットボール、武術太極拳、マリンスポーツフェスティバル、スポーツ鬼ごっこ等が開催協議になっています。

今回は、その中の「太極拳」について全校で体験する機会となりました。

マスコットキャラクターのキャッフィーとの出会いの場面では会場が一番盛り上がりました。

国スポ・障スポについて簡単な説明を聞いたりVTRをみたりしたあと、全校で楽しみながら実技をしました。

中国で生まれた太極拳は1970年代に日本に伝わり、現在まで普及してきたそうです。中腰でゆっくり動くのが特徴の競技です。

私は、中腰でふらつきながら先生の動きに必死についていきました。涼しい体育館の中でしたが最後は汗ばんでいました。

なれない動きが多く、最初は戸惑い気味の子どもたちでしたが、終わる頃にはゆっくりとなめらかな動きをマスターしている子もいました。

令和6年6月18日

三上のよさを見つけよう 地域学校協働活動

校内研究会議に学校運営協議会委員を招いて合同研修を実施しました。

- 三上の子どものよさ

- 三上の地域のよさを

教職員と地域の皆様で一緒に確認しました。

三上の子どもたちは、

- 「そうじを自分たちで工夫しながら最後まで一生懸命やりきることができる」

- 「年下の子にやさしくできる」

- 「できるようになりたいという思いが強く、何でも真面目にがんばれる」

- 「ルールをしっかり守ることができる」

- 「自分たちで課題を解決できる時間がほしい」

- 「人の役に立ちたいという思いが強い」

三上の地域には、

- 「地元に誇りを持っている人が多い」

- 「自然がいっぱいある、空気がおいしい、水がきれい」

- 「中高年が多いことが強み」

- 「スクールガードやボランティアに協力する人が多い」

- 「三上、三上山を大切にしている、自分のふるさとという思いが強い」

今日は、三上のよさや地域教材をたくさん見つけることができました。

地域の皆様と三上の教職員が交流を深められたことも収穫でした。

今日の成果をもとに教職員で、生活科や総合的な学習のカリキュラムを見直す作業をしていきます。

令和6年6月12日

5年校外学習 リトルワールド

リトルワールドに5年生全員で行ってきました。

風が気持ちいい天候のもと、5年生は、世界の民族衣装を着たり、建物を見学したり、各国の食べ物を食べたりしながら、世界の文化を学んできました。

保護者様には、当日までの準備・体調管理、当日の帰校時刻変更等にご理解ご協力いただき、誠にありがとうございました。

おかげさまで、普段の生活ではなかなかできない実体験を5年生は時間をかけてすることができ、充実した学びになりました。

令和6年6月7日

6年生 修学旅行

令和6年5月29日、30日の2日間、6年生27名全員で修学旅行に行ってきました。

6年生は2日間、あいさつ、あんぜん、あとしまつ、あいてのことを考えながら行動し、楽しい、思い出に残る修学旅行になりました。

一日目は奈良方面。

東大寺の大仏、平城宮跡を見学し、歴史的建造物の素晴らしさを実感しました。

東大寺の金剛力士立像と大仏の大きさには圧倒されました。

鹿と触れ合ったりお土産を買ったりしながら好天の下、旅を満喫しました。

平城宮跡歴史公園では、朱雀門から大極殿までかなり歩いて疲れましたが、往時の平城宮に入り込んだような空間を楽しむことができました。

宿泊は、高校球児が甲子園出場の際によく利用している宿に泊まりました。ちょうど交流戦中で甲子園球場付近の雰囲気も味わうことができました。仲間と一緒に寝食を共にするという貴重な思い出を作ることができました。

二日目はキッザニア甲子園。

楽しみながら様々な職業体験をして、働くことの尊さを学びました。

普段は体験することができないことをたくさん実習して多くのことを学ぶことができました。自分の将来の夢を見つけるきっかけになった子どももいました。

帰りのバスの中、栗東インターを降りたとき、

「あっという間の二日間やったなー。まさに『時計の時間と心の時間』やわ。」

6年生の一人が、現在国語科で学んでいる単元『時計の時間と心の時間』を例に出して話していました。楽しいことをしているときは時間がたつのが早く、退屈なときは遅く感じるという「心の時間」の特性をもとに、「修学旅行がとてもとても楽しくて時間を気にすることなく過ごしたため、あっという間に終わってしまった」ことをうまく表現したのです。学んだことをもとにことばを引き出してくる子どもの瞬発力と学びの深さに感心するとともに、6年生の成長を頼もしく感じました。

保護者様には、当日までの準備、体調管理等、ご協力いただき誠にありがとうございました。おかげさまで、修学旅行二日間、子どもたちは心から楽しんで学習活動できました。

今後も三上小学校の教育活動にご理解ご協力をお願いいたします。

令和6年5月31日

5年生 救命入門講習

自分の命、仲間の命を大切にする「やさしく、かしこく、たくましい三上っ子」を育てるため、東消防署のご指導の下、『5年生 救命入門講習』を実施しました。

私を含めだれもが、いつ、どこで、突然のけがや病気におそわれるかもしれません。

その中でも、心臓や呼吸が止まってしまうような場合は緊急を要し一刻を争う事態となります。そんなときにそばにいた人ができる手当を「救命処置」といいます。今日はそんな「救命処置」の入門編を5年生は学びました。

「胸骨圧迫法」という心肺蘇生法をダミー人形を使って教えていただきました。

- つよく 約5センチメートル沈むまでしっかり押し

- はやく 1分間に100~120回のリズムで

- 休まずに 救急隊が来るまで休まず続けて

上記3つが大切なポイントでした。

しっかり押せているかモニターで確認しながら練習し、5年生は上達していきました。

いざというときに対応できるような心構えとスキルを一つ学びました。

自他の命を大切にできる三上っ子をこれからも育てていきます。

令和6年5月28日

追伸

本日、大雨による下校時刻の変更について、保護者様・地域の皆様にはご協力いただき、誠にありがとうございました。

おかげさまで、子どもたちは無事に下校することができました。

今後もよろしくお願いいたします。

三上小学校長 井関 保彦

令和6年5月28日 16時40分

4年 森林環境学習 「やまのこ」

5月23日(木曜日)近江富士花緑公園で4年森林環境学習「やまのこ」を実施しました。

天気が心配でしたが、雨が降ることもなく好天の下、木や草花、生き物などにふれ、森林への理解と関心を深めました。

「やまのこ」のねらいは、次の4つです。

- 木や草花などにふれ、森林に興味を持つ

- 森林での体験をとおして、森林のはたらきや大切さについて学ぶ

- 森林の中の危ないものに気づき、安全に行動する力を身に付ける

- ルールを守って楽しく学習をし、やさしさや思いやり、協力し合う心を育む

午前中は、森林ウォークラリーでガイドの方の案内で森林を散策、クイズに答えたり五感で森を感じたりしながら多くのことを学びました。

午後は、のこぎりを使って丸太を切ったり、小刀を使って小枝のキーホルダーを作ったりと、普段あまり使わない道具を安全に使用して作品作りをしました。

子どもたちの感想は、

- 「とても疲れたけど、とても楽しい一日だった」

- 「おうちでも、また行ってみたい」

- 「のこぎりや小刀の使い方のコツがわかった」

などでした。

4年生の三上っ子は、森林ウォークラリーでは、山道ですれ違うお客さんに「こんにちは」としっかり「あいさつ」ができたり、のこぎりや小刀などの刃物を使うとき約束を守って「あんぜんに」工作できたり、丸太切りで出た木くずをきれいに「あとしまつ」できたり、昼食時には「あいてのことを考えて」ゲームをしながらグループ全員で楽しくお弁当を食べたりしていました。

一日をとおして、「4つのあ」をしっかり守って楽しく充実した学習活動ができました。

保護者様におかれましては、当日までの準備や声かけをしていただき、誠にありがとうございました。

令和6年5月23日

ひき算のしかたを考えよう ー2年算数ー

もんだい

おり紙が45まいありました

そのうちの17まいをつかいました

のこりは何まいですか。

2年生算数 「繰り下がりのある減法」の問題です。

学習のめあては

「十の位から繰り下がる2位数の減法の筆算の仕方を理解し、計算することができる」です。

久しぶりに授業をさせてもらって、2年生の子どもたちと学び合いました。

この問題の重要な手続きは以下4つです。

答えがいくつになりそうか見通しを立ててから…

- 位ごとに分けて計算する

- 一の位の5-7が計算できないと判断する

- 2.によって、十の位から10を借りてきて一の位の計算を15-7にする

- 3.によって、十の位の4が3になる

特に2、3、4の手続きは同時になるので、忘れないような筆算の書き方が大切です。

これからも繰り返し練習しながら子どもたちは身に付けてくれると思います。

筆算の仕方を考える場面では、子どもたちが今まで学んだことを駆使しながら自分の考えを出し合ってしっかり学び合ってくれました。

授業後、

- 「よくわかった」

- 「繰り下がりの筆算ができるようになってうれしかった」

- 「100点!はなまるがもらえてうれしかった」

- うれしいつぶやきをしてくれて子どもたちでしたが、一番うれしかったつぶやきは、

- 「みんなと考えて頭が疲れた」

でした。

頭が疲れるほど一生懸命考えてくれたんだなあ、仲間の考えもしっかり聞いてともに学び合ってくれたんだなあ、と感慨に浸っていました。

解き終わった子が困っている仲間に優しく教えている姿もありました。

「仲間と教え合う」ことで新たな気づきを獲得したり、学びを深めたり定着させたりできることを子どもたちに伝えていきたいです。

これからも、「たのしかった」「わかった」「できるようになって自信がついた」

と言ったつぶやきが出るような授業を三上小学校はめざします。

令和6年5月22日

学習参観・学校説明会

本日は、令和6年度1回目の学習参観でした。

お忙しい中、参観いただいた保護者の皆様、誠にありがとうございました。

生き抜く力を身に付けようと懸命に頑張る子どもたちの姿をみていると、私はいつも感動を覚えます。今日も掃除の時間に私が後始末をしようとしていたとき、「音楽が鳴り終わるまで頑張って掃除します」と言いながら一心不乱に廊下を磨く1年生がいました。

「おっしゃるとおりです」と私も音楽が鳴り終わるまで掃除をしました。この歳になって子どもから学ぶことばかりです。

今週は「3UPがんばり週間」です。1学期は「たくましさUP]に力を入れて取り組んでいます。ご家庭でも子どもたちへの励ましをお願いします。

なお、本日は学校説明会と学級懇談会も実施させていただきました。当日資料が不足し大変失礼しました。申し訳ありませんでした。参加いただけなかった保護者様につきましても当日資料は子どもたちを通じて配付しておりますので、ご一読ください。不明な点やお気づきの点があれば、学校にご連絡ください。

今後も、「やさしく、かしこく、たくましい三上っ子」の育成にお力をお貸しください。

よろしくお願いいたします。

令和6年5月17日

第1回 避難訓練 火災想定

今年度1回目の避難訓練を実施しました。

今回は家庭科室から火災が発生した想定で全校で運動場に避難しました。

ねらいは1つでした。

火災予防の心構えを習得し、規律正しく行動して迅速に避難する能力を養うこと

合い言葉は「おはしも」でした。

- お…おさない

- は…はしらない

- し…しゃべらない

- も…もどらない

今日の訓練では、三上っ子は約束を守って安全に避難することができました。

避難完了まで3分51秒と迅速に避難することもできました。

小学校では初めての避難訓練だった1年生もハンカチで口を押さえながら、「おさず、はしらず、しゃべらず、もどらず」に素早く避難できました。

相手のことを考えて安全に行動する「やさしく、かしこく、たくましい三上っ子」の姿がたくさん見られた訓練でした。

しかし、非常変災はいつ何時発生するかわかりません。

おうちでも非常時の行動について、子どもと話し合っていただけると幸いです。

令和6年5月14日

スクールガード研修・スクールガードさんとの出会いの会

5月13日雨の降る中、いつも子どもたちを見守っていただいているスクールガードの皆様にお集まりいただいて、「スクールガード研修会」を開催しました。

足下が悪い中にもかかわらず、45名もの皆様に参加いただきました。

「スクールガードの効果的な活動と交通事故防止について」と題して警察OBのスクールガードリーダーの方からお話を聞きました。

スクールガードの目的、見守り方法、気をつけること等を学びました。

特に印象に残ったことは、子どもたちの見守りをするとき、子どもたち自身が「自分で自分の命を守る行動」がとれるよう、

安全行動を促すような声かけを大人がすることが重要であるとのことでした。

私自身気をつけていきたいと感じました。

下校時に6年生の司会で「スクールガードさんとの出会いの会」も開きました。

日頃見守りいただいていることに対してお礼の言葉を述べたあと、「今後もよろしくお願いします」と、6年生代表に合わせて全校児童であいさつをしました。

誠に誠にありがとうございます。

子どもの安全に関してお気づきの点があれば、学校にお知らせください。

よろしくお願いいたします。

令和6年5月13日

5年生 田植え

5月9日晴天の下、5年生が「田んぼの子プロジェクト」で田植えをしました。

田植えまでの準備、当日の支援、田の世話など、三上小同窓会の皆様、JAレーク滋賀の皆様のご協力無しでは実施できないプロジェクトです。

田植えを初めてする児童も多く、田んぼの土・水・苗の感触、匂い、温度が実感できるかけがえのない貴重な体験でした。手植えの仕方についても一人ひとり丁寧に教えてもらってみんなで楽しく植えました。

- 「 最初は冷たかったけど、太陽が出てきて最後は気持ちよかった」

- 「同窓会の人に教えてもらってうまく植えられてよかった」

- 「 だんだん慣れてきて、コツをつかんだ頃に終わった もっとやりたかったけど楽しかった」

- 「みんなで楽しくできてよかった またやりたい」

子どもたちにとって、自分たちが食している米の作り方について学ぶ機会であったとともに、三上のよさを体感できた学びでした。

地域の皆様、誠にありがとうございました。

ちなみに明日、令和6年5月10日で三上小学校は125周年を迎えます。

令和6年5月9日

4年生 ひょうたんの植え付け

先週整地していただいた畑に、4年生がひょうたんの苗を植え付けました。

地域の皆様2名に教えていただきながら、丁寧に植え付けました。

- ひょうたんは、原産が北アフリカなどで遠く海を渡ってきた植物であること

- ひょうたんは食べ物になったり容れものになったりと、生活に役立つものであること

- 水をやるにもコツがあること(時間帯、水をやるときの場所など)

- 草引き等をしっかりするなど、よく育てるためにはお世話が大切なこと

4年生はお話をしっかり聞いて、最後までしっかりできました。

たくさんひょうたんができるよう、お世話頑張りましょうね。

秋にひょうたんを使った作品ができるのが楽しみです。

本日もありがとうございました。

令和6年5月8日

地域の皆様に支えられています

連休明けの5月7日、毎朝の校地内点検で運動場を歩いていたとき、運動場全体の草が本当にきれいに刈り取られ、見違えるように美しくなっていることに気づきました。

連休中の5月4日土曜日に「近江富士ボーイズ」の皆様がバックネット裏から理科室前の畑まで、草刈り機も使って環境保全作業をしてくださったようでした。作業をしていただくことは事前に耳にしていましたが、ここまで広範囲かつ丁寧にしていただいたことに私は感動いたしました。

三上小学校は地域の皆様に支えられて成り立っていることを今一度職員一同で再確認させていただいた出来事でした。

誠にありがとうございました。

明後日、5月9日は田植えで「三上小学校同窓会」の皆様にお世話になります。

地域学校協働活動に対して様々な団体にご協力いただきながら、「やさしく、かしこく、たくましく生きる三上っ子」を地域全体で育てていきたいです。

ご協力よろしくお願いいたします。

令和6年5月7日

三上山登山 ~ふるさと大好きプロジェクト~

4月26日好天の下、『ふるさと大好きプロジェクト』の一環で、保護者様や地域の皆様の協力を得ながら3年生から6年生が「三上山登山」にチャレンジしました。

出発式で、次のことを確認してから登りました。

- 三上の自然や助けてくださる皆さんに感謝して登ること

- 登山されている方や地域の皆さんにあいさつをすること

- 安全に気をつけて登ること(水分補給、ぬれている地面に注意)

- 相手のことを考えて登ること(道を譲る、声をかける、励まし合う)

子どもたちは、約束をしっかり守って、三上の自然を楽しみ感謝しながら声をかけ合って登っていました。下山してきた子どもたちの表情はそれぞれのめあてを達成したからか輝いていました。

ちなみに私は8年ぶりに登りましたが、下山中は膝がガクガク笑っていました。

全員大きなけがもなく無事帰校できたこと、偉大な三上山に感謝です。

保護者の皆様には、当日までの準備、体調管理等ご協力いただき、誠にありがとうございました。

最後に、本日子どもたちに付き添っていただいた保護者、地域の皆様、教育委員会の皆様、誠にありがとうございました。

今後も本校の地域学校協働活動にご協力くださいますよう、お願い申しあげます。

令和6年4月26日

ひょうたん畑の整備~地域学校協働活動~

4年生が育てる「ひょうたん」

地域学校協働活動の一環で、地域の3名の皆様がひょうたん畑の整備をしてくださいました。

雨が降りしきる中ではありましたが手際よく丁寧に作業してくださいました。

おかげさまで大変美しい畑に生まれ変わりました。畑だけでなく、校地の草刈りまでしていただき助かりました。

誠にありがとうございました。

4年生が植え付け、お世話をしながら育て、収穫して作品に仕上げるまでお力をお借りします。

作業していたとき、体育館へ移動中の3年1組が、

- 「おはようございます」

- 「ありがとうございます」

と気持ちのよいあいさつをしてくれたことが、とてもうれしかったです。

令和6年4月23日

1年生 自分の命は自分で守ろうー交通安全教室ー

2校時、守山警察署交通課と交通安全協会、通学路アドバイザー、地域の皆様のご協力の下、1年生交通安全教室を実施しました。

安全な道路の横断について、守山署交通課署員様から1年生一ひとりに本当に丁寧にご指導いただきました。その中で、特に重点的に指導いただいたことは、大きく2点ありました。

1点目は、青信号になってもすぐに飛び出さず、右左右をみて車が来ていないことを確認してから横断すること。

2点目は、信号を待つときは一歩下がって道路から離れて待つこと。

以上2点でした。

1年生は、話をよくよく聞いていました。実際に学校の周辺道路を歩行したときも、一歩下がって信号を待ち、しっかりと確認してから「とまって」ハンドサインを高く掲げて横断、ルールを守って歩行することができていました。

自分の命を自分でしっかりと守り、仲間の命も大切にできる「やさしく、かしこく、たくましい三上っ子」を育てていきます。ご理解ご協力をおねがいします。

令和6年4月22日

入学式

令和6年4月10日、全校児童171名、職員26名で、「やさしく、かしこく、たくましく生きる三上っ子の育成」を学校教育目標に掲げ、令和6年度の三上小学校がスタートしました。

好天にも恵まれ桜が咲き誇る中、一人の欠席もなく全校児童171名全員出席で入学式を無事執り行い、新1年生29名の入学を祝うことができました。

私は校長として、1年生に向けて2つのお願いをしました。

一つ目は、「失敗してもいいから、どんどんチャレンジしよう」です。

失敗を恐れず、様々なことに挑戦し、失敗しても再挑戦して多くのことを学んでほしいです。そのために、安心して失敗できる教室づくり、互いの努力や失敗を認め合える仲間づくりを全校ですすめていきます。

二つ目は、「自分の命を大切にしよう」です。

交通ルールを守って安全に登下校し、学校のルールを守って安全に一日を過ごし、無事に家に帰ることが何より大切です。登下校中、交差点で青信号であっても自分の目で安全を確かめてから道を渡るなど、自分の命を自分で守る子に育ってほしいと願っています。

三上小学校の子どもたちがこれらのことを意識して実践し「やさしく、かしこく、たくましい三上っ子」に成長するよう、教職員一同、全力で指導・支援に努めてまいります。

一年間どうぞよろしくお願いいたします。

令和6年4月10日

この記事に関するお問い合わせ先

三上小学校

〒520-2323 野洲市三上111番地

電話番号 077-587-0049

ファクス 077-587-2245

更新日:2025年03月19日