令和6年度三上小学校日記No.2

卒業式全校練習

昨日3月11日火曜日、野洲市内の公立中学校では卒業証書授与式が挙行されました。あいにくの雨でしたが、本日中学校を巣立つ卒業生に幸多かれと祈ります。

さて、三上小学校も卒業式まであと3日となりました。三上小学校みんなが大好きな6年生ともお別れのときが近づいてきました。今日は、式次第にそって通しの練習を全校でしました。

卒業生入場から退場まで式に出席する態度を全校で意識して練習できました。

6年生が制作した卒業記念壁画が完成しました。

プロジェクトリーダーにインタビューしました。

「三上小学校って私たちにとって何だろう?」をテーマにみんなで話し合った結果、

「宝物」

だという結論になりました。

校舎と三上山を色紙をちぎって貼って表現しました。完成まで一月ほどかかりました。

金色の色紙を貼り合わせてつくった大きな鶴がポイントになっています。

桜の木の1本だけ、三上小学校の校章になっています。見つけてみてください。

「在校生にひとこと」

偉大で美しい三上山と私たちにとって大切な三上小学校をこれからも守っていってください。よろしくお願いします。

卒業生の思いは、私たちがしっかり引き継ぎます。

壁画も大切にします。卒業生の皆さん、ありがとうございました。

卒業式まであと1日。

「スクールガードさん、ありがとう」の会

3月10日月曜日下校時、サンサン広場で「スクールガードさん、ありがとう」の会を実施しました。

お忙しい中、各地区のスクールガード代表者様にご来校いただき、6年生の司会進行で会を進めました。

まず私から、スクールガードの皆様に、毎日見守りくださっていることへの感謝の気持ちをお伝えしました。

三上小学校は全校児童172名ですが、スクールガードに登録いただいている地域の皆様は175名を数えます。児童数以上の登録数がある学校は三上小学校だけです。本当にありがたいことです。今後もよろしくお願いいたします。誠にありがとうございます。

次に児童代表がお礼のことばを述べました。

・スクールガードさんのおかげで、6年生は6年間事故なく安全に安心して登下校できました。感謝しかありません。これからもよろしくお願いします。

最後にお礼の手紙を班長からスクールガード代表の皆様に渡しました。

スクールガードの皆様が見守ってくださっていることは「あたりまえ」ではありません。雨の日も風の日も雪の日も炎天下の日も、登下校を見守ってくださっていることは「あたりまえ」ではなく大変「有難い」ことなのです。

そのことを子どもたちはしっかり理解して「ありがとう」という感謝の気持ちをずっと忘れずにいてほしいと私は思います。

令和7年3月11日

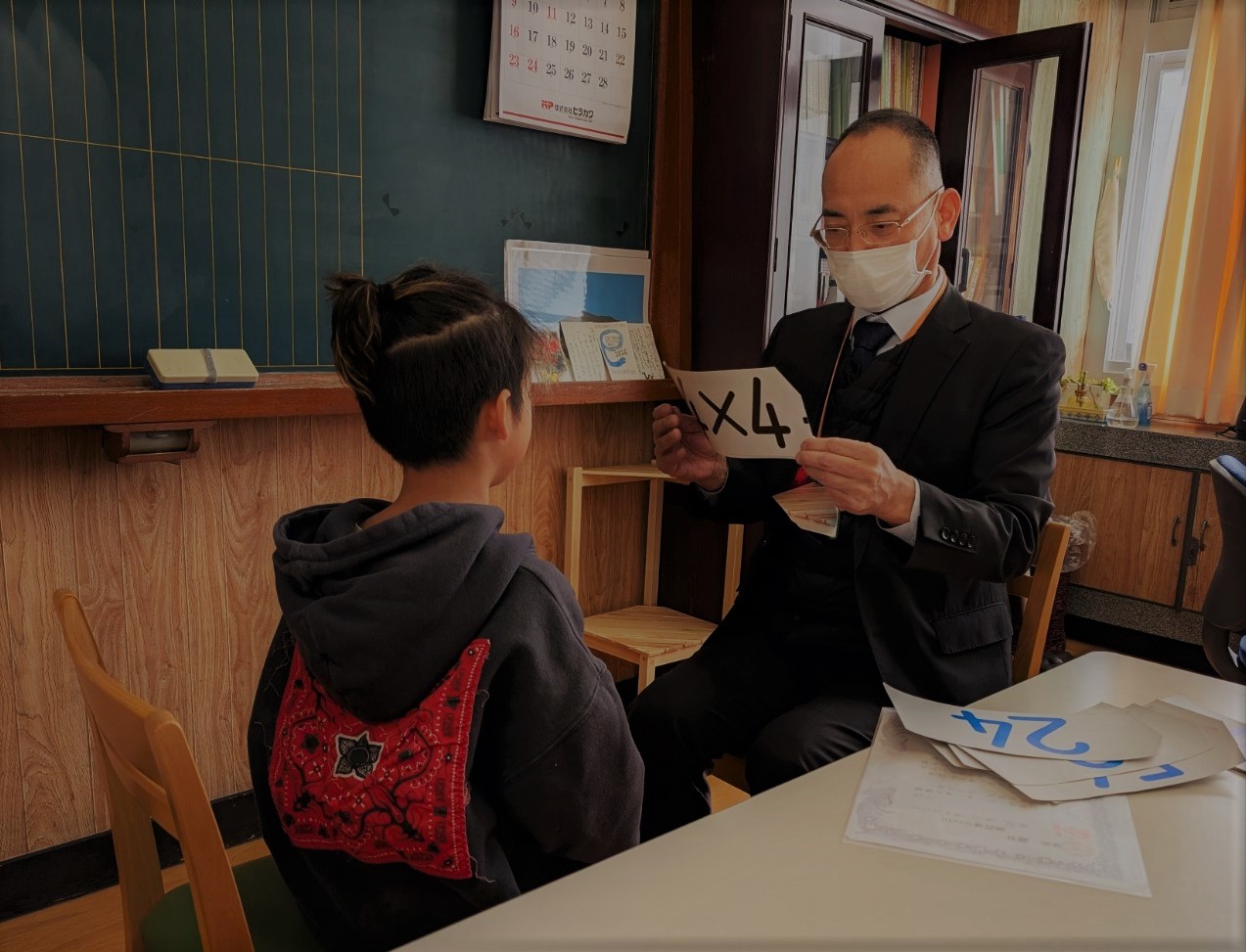

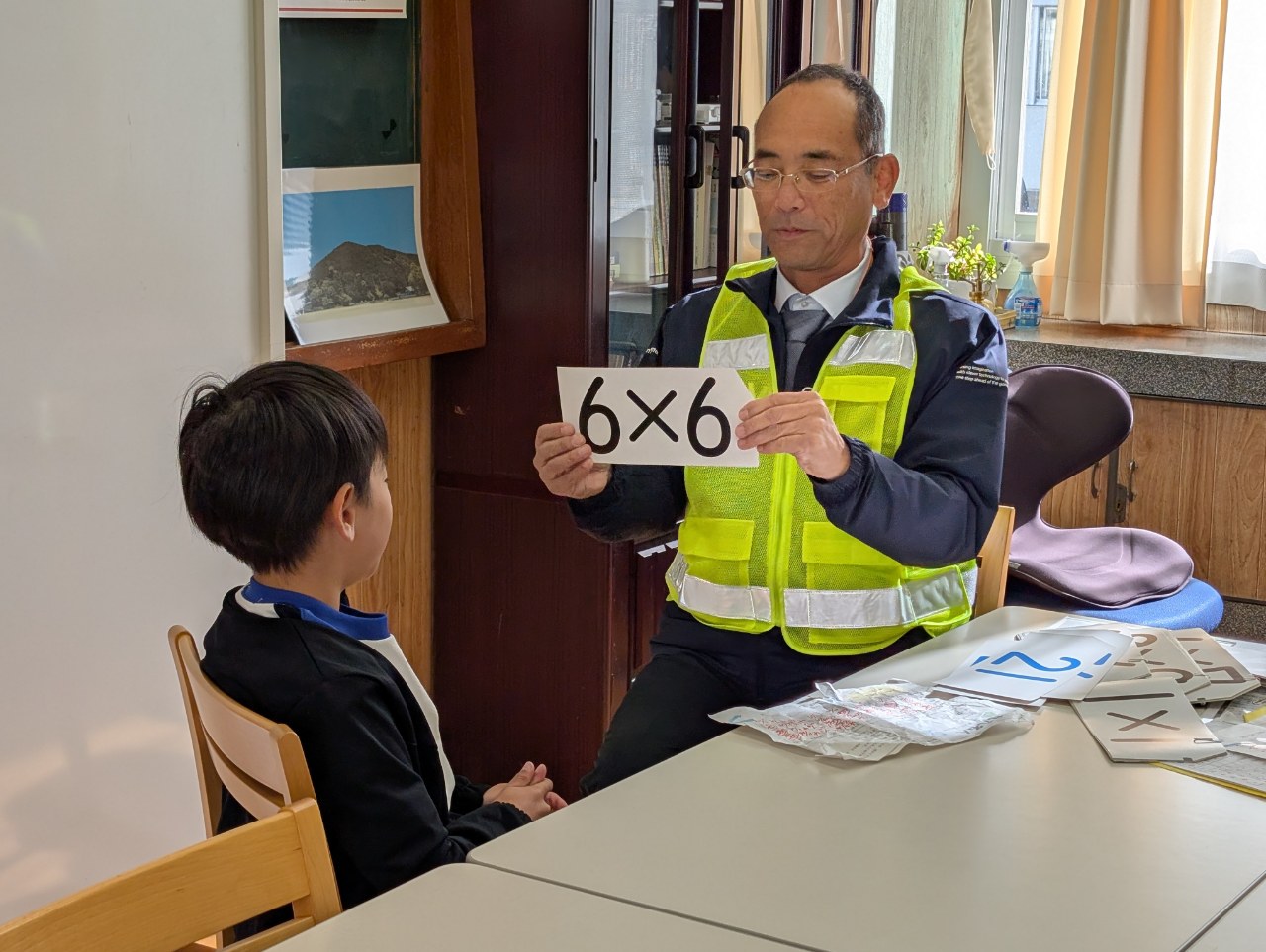

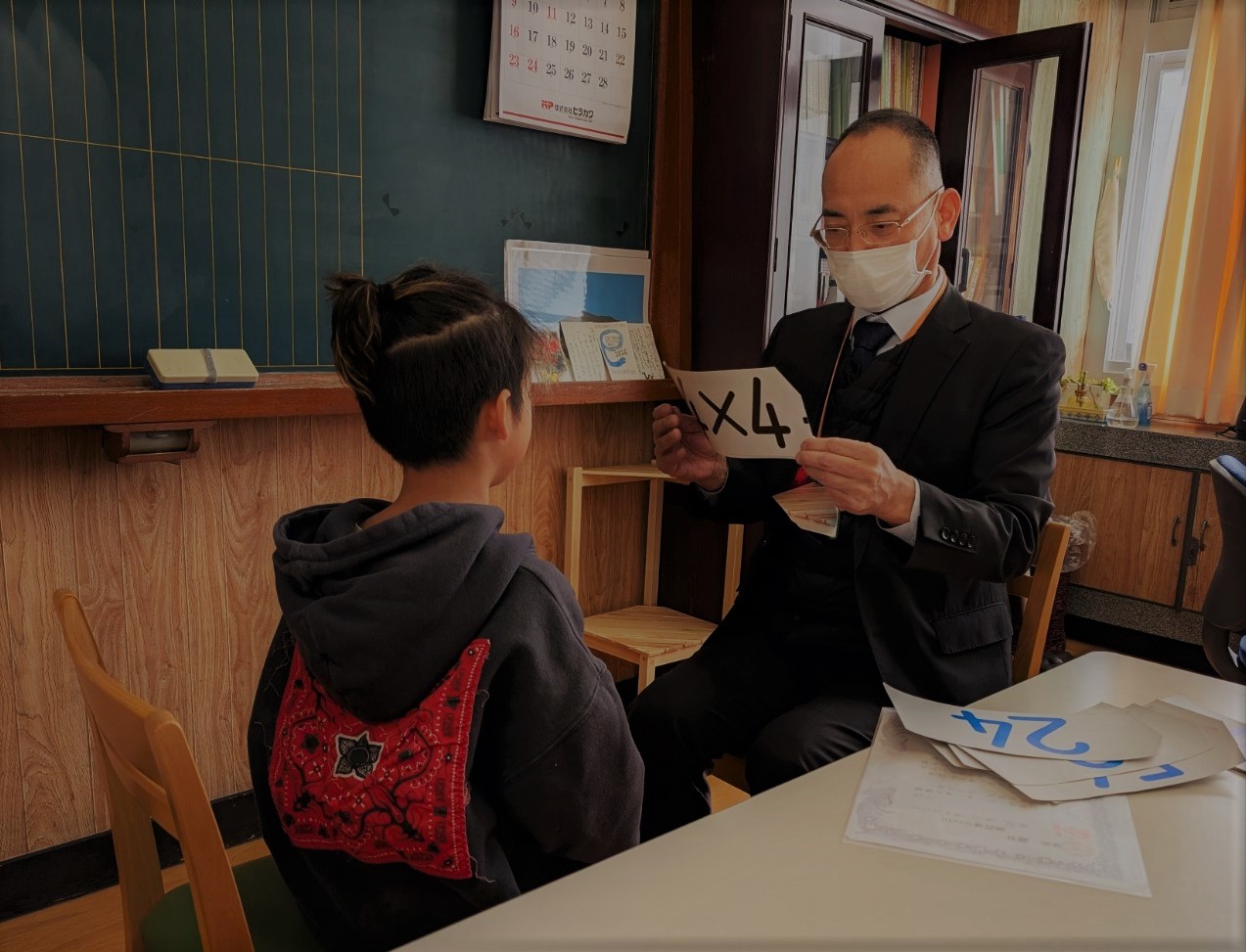

やっといけた校長室 -2年九九プロ名人チャレンジ-

先日紹介した2年生の作文。もう一人だけ紹介します。

「やっといけた校長室」

わたしは、九九をがんばったことがいちばん心にのこっています。

2年生2学期から九九のべんきょうがはじまりました。わたしはさいしょ、かんたんだと思っていました。でも、やってみたらむずかしくて、れんしゅうしてもれんしゅうしてもまちがいをかさねていきました。

どりょくを続けてれんしゅうして、やっとラスボス校長先生の所へ行くことができました。

そのときは「ごうかくできるかな?」「むずかしいな」「はずかしいな」「みんながおうえんしてくれてうれしいな」「なんどまちがえてもやりなおしてくれる校長先生やさしいな」といろんなことを思いながら九九チャレンジしました。

そしてごうかくしました!

そのときは、「やった!合格できた!」「うれしい!」「やったー!!」「せいこうしたから3年生になれる!」「みんなおうえんしてくれてありがとう!本当にありがとう!」と思いました。

そして、もう一度「本当によかったな」「わたしがんばったな」と思いました。

ごうかくできてうれしかったです。

3年生になったら、べんきょうがむずかしくなります。いろいろな教科にチャレンジして、がんばってべんきょうしたいです。

応援しています。

一緒にがんばろうね。

令和7年3月10日

卒業式まで登校日はあと3日。

全校練習

3月7日金曜日3時間目、卒業式全校練習を実施しました。

卒業生と在校生対面で練習するのは初めてでした。

卒業証書授与式の流れの確認をした後、卒業証書授与の練習も一部しました。6年生はしっかり練習を重ねているのでとてもスムースに練習は進みました。

式歌練習もしました。

歌詞の意味を確認しながら教務主任が歌唱指導しました。その成果か、特に校歌の歌唱は素晴らしかったです。これも本番が楽しみです。

卒業まで6年生の登校日はあと4日です。

令和7年3月7日

「校長先生のむずかしい九九ができたよ」 -2年生九九プロ名人チャレンジ-

今、三上っ子は1年間のふりかえりを各クラスでしています。

2年生は京都水族館への校外学習、マラソン大会、なわとび大会、生き物の世話、音楽会などなど、自分が頑張って心に残っていることを作文に書きました。

2年生は「九九プロ名人チャレンジ」に全員合格しています。合格後も継続して九九に取り組んでいる子もいるなど、本当によくがんばりました。一部紹介します。

『校長先生のむずかしい九九ができたよ』

2年生の1年間で、わたしは、九九のことが一番心にのこっています。

ラスボス校長先生チャレンジの前の日、家でお母さんが「がんばれ!」とはげましてくれました。私はドキドキしてきました。

ほんばん校長先生の前で何回もまちがえたけど、何回もチャレンジして、さいごにしょうじょうをもらえてうれしかったです。家に帰ってお母さんにしょうじょうを見せて私は「すごいやろ」と言いました。

しょうじょうにもう一度さわったときわたしは、

「むずかしかったけど、わたしがんばったな。」

と思いました。

〇自分にとって大切な大切な賞状にふれながら、自分のがんばりを認めている子どもの姿。なんと素敵な感性でしょう。

「ほんとうによくがんばったね!」

もう一人しょうかいします。

『九九、せいこうしてうれしかったよ』

わたしは2年生で、「校長室で九九をせいこうしたこと」がいちばん心にのこっています。

校長室に行く前わたしは、ドキドキワクワクしていました。

「こわいな。できるかな。」「むずかしいのかな。かんたんなのかな。」いろいろ思ってもいました。わたしがごうかくしたのは3学きになってからでした。だから心の中で、

「わたし、九九ごうかくできるかな。できないかもしれないな。」「3がっき中におわらなかったらどうしよう、3ねんせいになれないのかな。」と、とても心ぱいしていました。

でもわたしは、九九名人ラスボス校長先生チャレンジに一ぱつでごうかくしました。ごうかくできてとてもうれしかったです。「これで3ねんせいになれる!」と思いました。それと「九九はやっぱりむずかしいな」とも思いました。

九九がせいこうできてほんとうにうれしかったです。これからは一回も止まらずにできるようにしたいです。

〇チャレンジする前の揺れ動く心。でもがんばって突破したときの喜びが伝わってきます。ずっと応援していたくなります。

「よくがんばったね。おめでとう!」

ちなみに「九九名人合格しないと3年生になれないよ」とはひとことも言ってませんが、子どもにとってはそれくらい大事なチャレンジ、関門だったんだなと思いました。

三上小学校は、子どもたちの挑戦を認めはげましていきます。

令和7年3月6日

在校生練習

3月5日水曜日3時間目、卒業式に向けた在校生練習をしました。

終始落ち着いた雰囲気で実施できました。

一番初めに入場した1年生は足音も立てずに着席し、他学年がそろうのを静かに待つことができました。

どの学年も最後まで集中して練習に取り組めていました。三上っ子一人ひとりが1年間で成長した姿を見せてくれました。

卒業証書授与式はとても大切な行事であることを全員で確認したあと、次の3つの内容を練習しました。

1.起立、礼、着席、歩き方の確認

2.「わかれのことば」練習

3.「ビリーブ」歌練習

特に歌練習では、卒業を祝う気持ちを込めて歌っている子がとても多く、練習でしたが思わず感動してしまうほどでした。

来週金曜日の卒業式本番が楽しみです。

今週金曜日に全校練習、来週火曜日に最終全校練習の予定です。

卒業式まで登校日はあと6日。

令和7年3月5日

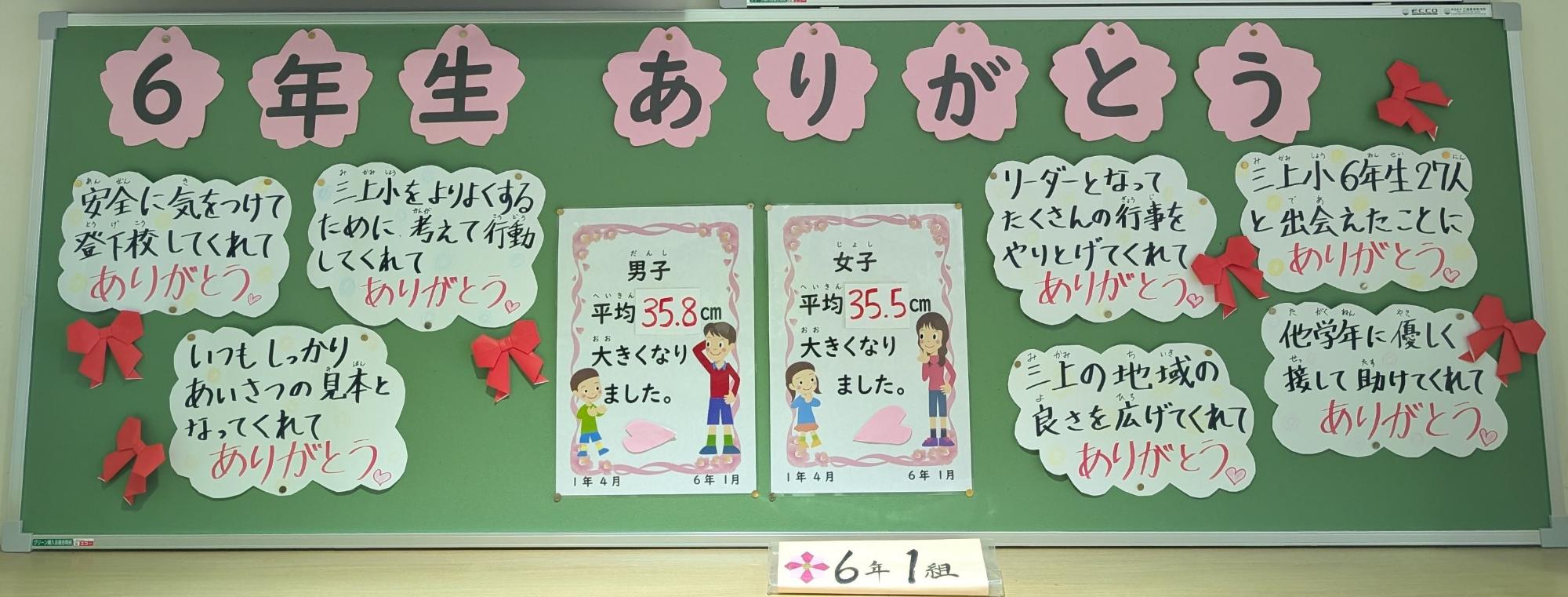

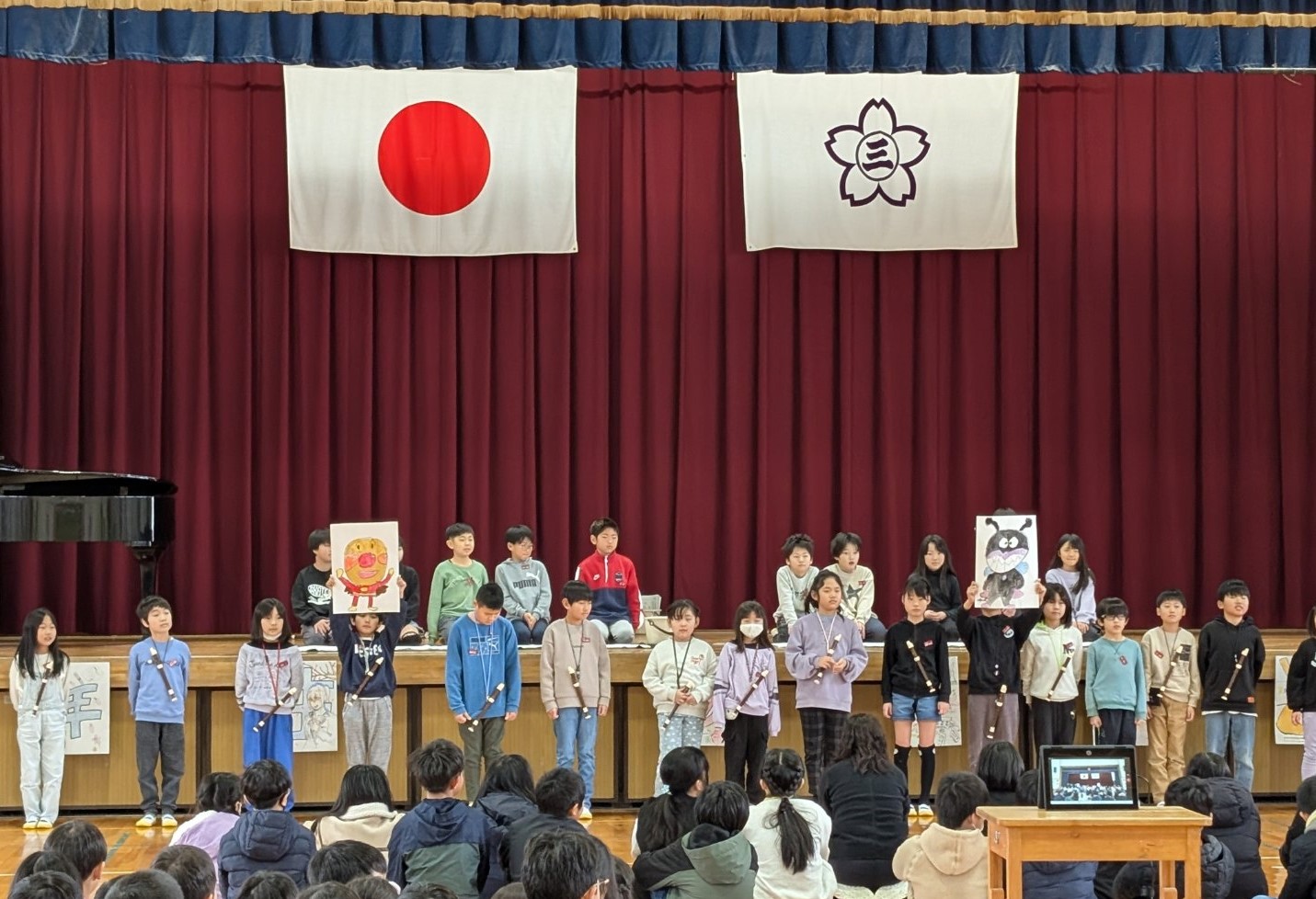

6年生を送る会

先週金曜日2月28日、6年生を送る会を実施しました。

在校生から頼りにされ、愛されている6年生。

私たち教職員にとっても大切な6年生。

体育館に入場するとき在校生に、

『6年生はあと10日で卒業だね。』と話しかけると、、、

「いやや、卒業してほしくない。」

「別れるのがさびしすぎる。」

「ほんとにやさしい6ねんせいでした。」

みんな別れるのはつらいですが、今までの感謝と進学のお祝いの気持ちを出し物やことばで表現しました。

最後まで楽しくて温かい気持ちになる会でした。

保護者と教員によるサプライズ企画もありました。

「いのちの歌」を心を込めて歌いました。

6年生には、保護者の思い、教員の思いがしっかり伝わっていました。

「先生方だけだと思っていたのでとても驚きました。感動して涙が出ました。」

「本当にびっくりしました。生まれてきてよかったと思いました。」

「親に感謝の気持ちでいっぱいになりました。中学校でも頑張ります。」

涙を浮かべて聴きいっている在校生もいました。

ご協力くださった保護者様、企画、練習、本番までお力添え下さり、誠にありがとうございました。

あと残りわずかな日々、6年生と最後の思い出を作っていきたいです。

令和7年3月3日

人権さんさん放送-今年度のまとめ-

本日2月28日金曜日、人権さんさん放送は今年度最後の放送となりました。

朝時間年間7回の放送と12月の人権集会などを通して「人権」について全校で考えてきました。今日は私が始業式で話した「みんなが安心して過ごせる三上小学校にしていこう」というめあてについて、三上小学校の一人ひとりが考えながら生活することができたかふりかえりました。

4月…いじめは三上小全員で許さない。人の話をしっかり聞いて思いをしっかり受け止めよう。仲間のよさを認め合おう。

5月…あいさつは、相手のことを大切に思っているメッセージ。気持ちのいいあいさつをしよう。(人権委員会は毎日玄関で「あいさつ運動」をし続けてくれました)

6月…感じ方や受け止め方は一人ひとり人によって違うことを知ろう。

9月…顔や性格、服装、肌の色、話すことば、それぞれ違う、違いを認め合おう。

10月…自分と違う感じ方をする人と仲よくするにはどうすればよいか考えよう。

1月…自分の命はもちろんのこと、まわりの人の命も大切にしよう。

人権さんさん放送の1年間を教頭がふりかえりながら、「安全・安心にすごせる三上小学校」にするために「自分ができることは何か」を一人ひとりが考える時間にしました。

来週は3月3日。卒業式は3月14日、修了式は3月24日。登校日は1年生から5年生が14日、6年生は10日です。今年度残りわずかな日々、三上小教職員は子どもたちとともに1年間のふりかえりとまとめをしていきます。

令和7年2月28日

今朝運動場にシラサギが現れました。

見つけた1年生が、

『「6年生を送る会」を見に来たのかな?」』

「本当にそうかも知れないね。」

いつもより、ちょっとあたたかい朝でした。

令和7年2月28日

玄関をピカピカに -4年そうじの時間-

正面玄関そうじ担当は4年生です。

4年生は常にすみずみまで美しく掃除しています。

昨日2月26日は、靴箱の中まできれいにしていました。

おかげで、お客様を気持ちよく迎えることができています。いつもありがとうございます。

追記

正月に知人からもらった花が今でも玄関で咲いています。

教頭が世話をしています。私は、これだけ長期間もつアレンジメント花をみるのは初めてです。

教頭の愛情のかけかたが違うのか、、、。

卒業式までもつのか、、、。

職員室話題のひとつです。

令和7年2月27日

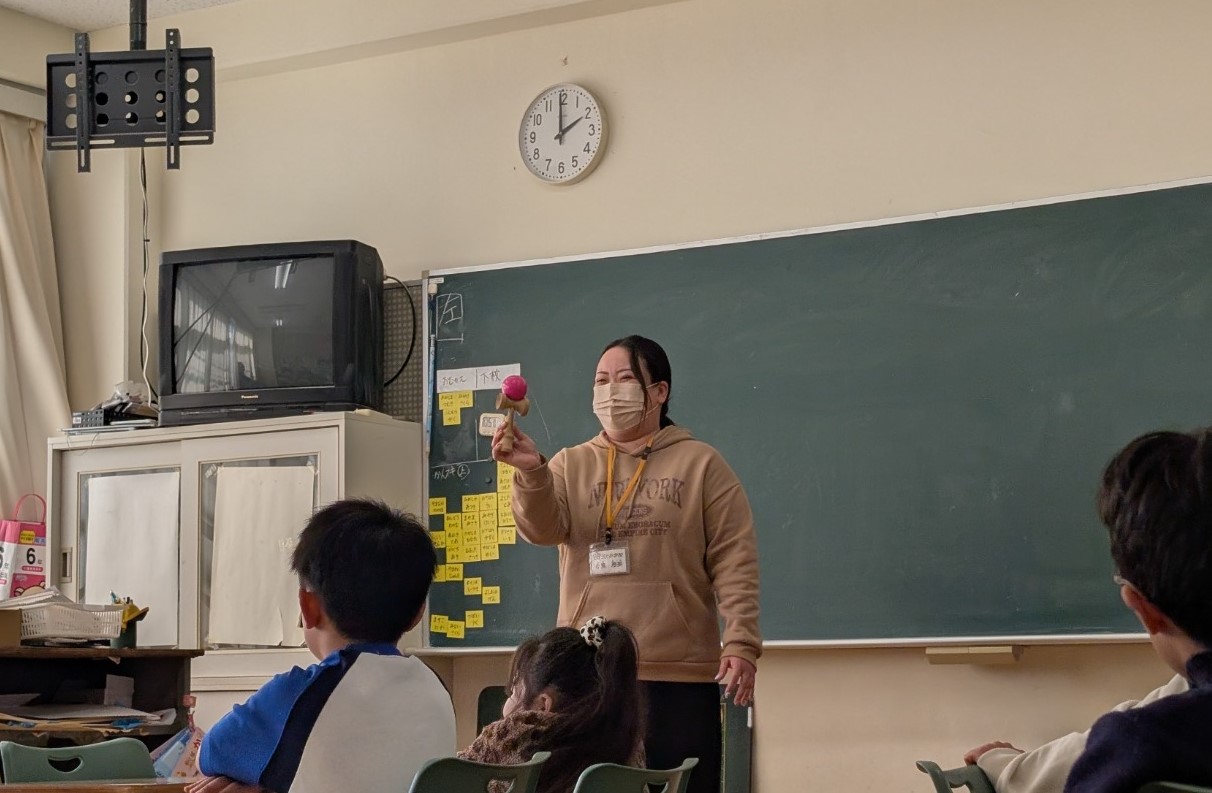

昔遊びを楽しもう!3 -1年生活科・「みかみっこ未来団」支援-

昨日2月25日火曜日、1年生が昔遊びの続きを楽しみました。

今回も「みかみっこ未来団」の方1名に支援いただきました。誠にありがとうございます。

本時は、けん玉の技を本校支援員から1年生に伝授してもらいました。

大皿、中皿、小皿、けん先で受ける技、けん先を玉の穴で受ける飛行機系の技、違う皿に繰り返し乗せるもしかめ系の技などなど、、を披露してもらって拍手喝采の1年生でした!!

学童等で慣れている子もいますが、けん玉の技を初めて目の前で見て「いろんな技ができるようになりたい!」「持ち方から教えてほしい!!」と前のめりになる子どもたちを見ていると、学ぶときに実物をみること・実体験することがいかに大切かを痛感します。

失敗を恐れず何事にも挑戦し続ける三上っ子を育てるため、三上小学校は「実感する学び」をこれからも大切にしていきます。

令和7年2月26日

追記

明日2月27日、天気がよければ「たこあげ」をする予定です。楽しみです。

蝋梅(ろうばい)を植えました

本日2月25日、土川平兵衛像の後ろに蝋梅(ろうばい)を植えました。

横に桜の木が植わっているのですが、今年も花芽がついていません。

毎年花壇の木に花が咲かないのも寂しいので、いつも花壇の世話をしてくれている用務員さんと相談して蝋梅を植えました。

花の図鑑によると、蝋梅は、バラ科の梅とは別科の植物だそうです。「ロウバイ科ロウバイ属」に分類され、高さが2~3メートルほどになる中国原産の落葉低木で、12月~2月ごろ葉の出る前に2センチメートルくらいの黄色い香りがある花を咲かせるそうです。ちなみに冬の季語で晩冬(小寒から立春までの間)に用いられるようです。

来年咲くのが今から楽しみです。

令和7年2月25日

よろしければ、来校時にご覧ください。

追記

令和7年3月1日から「野洲市ホームページ」全体がリニューアルされます。

データの移行等で「三上小学校日記」の更新が遅れるかもしれません。お許しください。

時間いっぱいすみずみまで美しく -そうじの時間-

三上小学校の子どもたちは、掃除を時間いっぱいすみずみまで美しくしようと最後までがんばる子がとても多いです。校長室を掃除していると本館廊下1階担当の1年生と6年生がすみずみまで時間いっぱい磨き上げているのを目撃します。

「すごい、ピカピカになったね。ありがとう。きれいになったし後始末しようか。」と声をかけると、「校長先生、音楽が鳴っている間はそうじの時間です。」と1年生。「ああ、そうでした。ごめんなさい、、、。」という場面もしばしば、、、、。時間いっぱい汗をかきながら掃除する1年生と6年生に私は教えられてばかりです。

2月21日金曜日は、校舎内全体の掃除を見に行きました。途中、どの学年も力を合わせてそうじに取り組む姿ばかりでした。

南館3階トイレに到着して中の様子を覗くと、黙々と便器を磨く5年生の姿。

担当教員に聞くと、彼は教員がいるいないに関係なく、毎日時間いっぱい黙々と掃除をしているとのことでした。隣の女子トイレも同様とききました。

「誰かが見ているからする」ではなく、自分を律してその時間にするべきことをしっかりする5年生。

『とってもかっこいい三上っ子!! とってもたのもしい5年生!!』です。

6年生が先輩から引き継ぎ築いてきた「三上のよさ」を5年生がつなげていってくれることを期待しています。

令和7年2月22日

「否定」の使い方 -5年生の人権作文より-

先週土曜日2月15日、野洲文化ホールで「第20回野洲市人権尊重をめざす市民のつどい『考えよう人権 築こう人権の世紀』」が開催されました。そのときに市内小中学生の人権作品入選者の表彰と発表もありました。詩・作文・標語・ポスターの4部門で三上小学校児童5名が入選しました。

作文部門で入選した三上小学校5年生児童の作文を紹介します。

『「否定」の使い方』

みなさんは、「否定」について考えたことはありますか。私が思う「否定」とは、相手の考えや発言に対して、「それはちがう」と言ってしまうことです。しかし、この「否定」の方法や言葉を間違えると、相手を深く傷つけてしまうことにつながります。

例えば、かざられている絵を見て、「何かこの絵、変。」とか「この絵、きらい。」とか、かいた人の気持ちを何も考えずに「否定」する言葉を口にしてしまうと、無意識に人を傷つけていることになります。

そして、言葉の暴力とともに、「否定」された人は傷つくだけでなく、「自信」もなくなってしまうと思います。「自信」がなくなると、自分の思ったことを素直に言えなくなったり、好きなように行動したりすることができなくなってしまいます。その結果、ありのままの自分が出せなくなってしまうと思います。

また、「否定」とは、いじめや差別にもつながると思います。なぜなら、肌の色や性別などに対して、自分の価値観を相手におしつけて、相手の価値観を「否定」しているからです。自分の価値観だけが正しと思い、それ以外は認めないことを続けていくと、大きないじめや差別に広がっていってしまうと思うからです。

だからこそ、人を「否定」してしまうような発言や行動をする前に、一度頭の中で、その発言がその人にとって傷つく言葉かそうでないかを考えて発言したり、伝えたりするか決めることが大切だということに気づきました。

私は、これから「否定」をするのではなく、「自分の思い」を一度心の中で考えてから、やさしい言葉で伝えられるようにがんばりたいです。みんながこのように心がけることで、みんな自分に「自信」が持てて、 好きなことに取り組めるようになり、ありのままの自分が出せるようになると思

います。そうすれば、いじめや差別もきっとなくなっていくと思います。

自分の価値観と相手の価値観の両方を認め合うこと、自分の価値観が本当に正しいのか見直していくことが「否定」しない一番の近道になるはずです。

深く考えて綴られた作文です。私が子どもたちに伝えているメッセージのひとつ、「相手のことを考えて行動すること」とつながる内容でもあります。

次年度最高学年になる5年生のひとりが「相手の立場に立つことの大切さ」「お互いの価値観をまず大切にすること」「ことばにする前によく考えてから発言すること」など人権を守るために大切なことをここまで深く理解し表現していること、とても頼もしく感じました。

令和7年2月21日

遊びを楽しもう!2 -1年生活科・「みかみっこ未来団」支援-

2月19日水曜日2時間目、一昨日に引き続き「みかみっこ未来団」ご協力の下、1年生活科で昔遊びを楽しみました。今日は3名来てくださりました。

はじめに、「みかみっこ未来団」の皆さんに教えてもらいながら、あやとりを全員で楽しみました。初めて体験する子もいて、糸がもつれたり、うまく指にかからなかったりして悪戦苦闘している姿もありましたが、みんなであやとりを楽しむことができました。

あやとりだけでなく、今日はけん玉、こま、ヨーヨー、お手玉、カルタ、おはじき、、も楽しみました。「ほら見て!校長先生!できるようになった!」

「あやとりでこんなのがつくれるようになった!すごいでしょ!」

少しずつ上達しながら楽しそうな表情の1年生を見ているとうれしくなります。

子どもたちの感想の一部

・あやとりはとくいなので、おともだちにおしえてあげました。よろこんでもらえてよかったです。

・けん玉でできるわざをもっとふやしたいです。

・きょうは、こまがうまくまわらなかったので、もっとれんしゅうしたいです。

・みんなであそべてたのしかったです。もっといろんなあそびをしりたいです。

いっぱい遊びながら勉強しましょうね。

「みかみっこ未来団」の方からのお話。

・一昨日皆さんと一緒に遊んで、感心したことがありました。私が教えたのは昔からあるおはじきの遊び方やルールでした。それをあなたたちの中で「もっとみんながたのしくあそべるように」「得意でない人も楽しめるように」考えて遊び方やルールを工夫して変えていたのに感心しました。そうやって自分たちで考えてルールを決めて遊ぶ、生活するってとても大切なことだと思います。続けてくださいね。

1年生はうなずきながら、そして少し誇らしげにお話を聞いていました。

1年生にまたひとつ自信がつきました。子どもたちの成長のために適切なアドバイス・評価をくださり、誠にありがとうございました。

来週も昔遊びを続けます。凧揚げにもチャレンジします。

令和7年2月20日

九九プロ名人チャレンジ続報-2年生-

2年生「九九プロ名人チャレンジ」は継続中です。

合格証をもらった子の中で、引き続き「九九プロ名人チャレンジ」に毎日とりくんでいる三上っ子が数名います。

校長室チャレンジが成功したら、「九九プロ名人合格証」裏にスタンプを1日1個押しています。一番多い子は40個貯めています。

三上小学校は、自ら進んで学び続ける三上っ子を励まし育てていきます。

令和7年2月19日

三上のやさしさ発見 -3年「認知症サポーター養成講座」・地域学校協働活動-

2月18日火曜日、野洲市高齢福祉課・地域包括支援センターとの協働で「認知症サポーター養成講座」を実施、三上小学校3年生が受講しました。

内容は次の通り

1.認知症について正しく理解する。

・認知症はだれでもかかる可能性のある脳の病気であること

2.認知症の人の気持ちに寄り添う。

・直前のことを忘れたりするので不安が強いこと

・困らせるつもりはなく、人に迷惑をかけまいと一生懸命の方もおられること

3.認知症の人が安心できるかかわり方を考える。

まわりの関わり方で症状が進むのを遅らせることができる可能性があることを知ったうえで、

・相手の話をよく聞いて、相手の目を見て話そう

・落ち着いた姿勢で、やさしいことばをつかおう

・声をかけるときは前から声かけしよう

4.「認知症サポーター」として、自分にできることを考える。

・まず、家に帰ったら認知症のことを家族に話すことから始めよう

・自分でできることを考え、行動しよう

です。

認知症の方への接し方については、「望ましくない対応」の動画を見て、「自分ならどう対応する」かを考え話し合いました。

子どもたちから出た意見の一部

・「困っていませんか」とか「お手伝いしましょうか」と、まず声かけをする。

・お金の支払いに困っておられたらお手伝いする。

・困っておられないか、危ないことになってないかしっかり見守る。

・道に迷ってそうだったら、声をかけて家までついていく。

・そのときそのときで状況が違うと思う。とにかく相手のことを考えてやさしく接したい。

などなど、3年生は「三上のやさしさ発見」の学習で学んだことをもとにしっかり考えることができました。

教えていただいた「認知症の方への望ましい接し方」は次の通りです。

1.まずは見守る

2.余裕を持って対応する

3.相手の目線に合わせてやさしい口調で

4.声をかけるときは一人ずつで

5.後ろから声をかけないで前から声をかける

6.相手のことばに耳を傾けてゆっくり対応する

7.穏やかにはっきりした話し方で

やはり「相手のことを考えた行動」が大切なんだと感じました。

最後に、認知症に関する本の紹介があり3学期の間貸してもらえると聞いて3年生は大喜びでした。読むことからも学んでほしいです。

さて、三上小学校3年生は今日から「認知症サポーター」です。オレンジリングを腕に付けて「やさしさいっぱい」の気持ちでやる気満々です。初仕事は、家に帰っておうちの人に今日学んだことを話すことです。声かけをしてくださると幸いです。

今日も「三上のやさしさ」をたくさん発見できました。

令和7年2月18日

追記

今年度正門前土川平兵衛像のある円形花壇で取り組んできた「オレンジガーデニングプロジェクト」は「認知症になっても希望をもって自分らしく暮らし続けられる社会」に向けた全国的な活動です。三上小学校は、春から秋はオレンジのマリーゴールドで花いっぱいにしました。今はオレンジ色のパンジーとビオラが花を咲かせるのを待っているところです。

昔遊びを楽しもう! -1年生活科・「みかみっこ未来団」支援-

2月17日月曜日4時間目、「みかみっこ未来団」ご協力の下、1年生生活科で昔遊びを楽しみました。

けん玉、ヨーヨー、だるまおとし、お手玉、おはじき、カルタ、百人一首などなど、

今はいろんな遊びを試しながら、遊び方や楽しみ方を学んでいます。

最初に「みかみっこ未来団」ゲストティーチャーから、「おはじきやビー玉で遊ぶときは、口に入れてはいけません。小さい子と遊ぶときは特に気をつけましょう。」といった注意を聞いてから、あそびをたのしみました。

1年生の感想の一部を紹介します。

・はじめてあそぶあそびがおおかったけど、あそびかたがわかったら、とてもたのしかったです。わたしは、むかしあそびがすきになりました。

・おはじきはがくどうでもしたことがありました。きょうは、がくどうでしたときよりもたくさんおはじきがとれました。とてもたのしかったです。

・また、むかしあそびがしたいです。こんどはちがうあそびがしたいです。

「みかみっこ未来団」ゲストティーチャーの感想の一部を紹介します。

・今日はとても楽しかったですね。昔遊びは外でする「缶けり」などの遊びもあります。遊ぶときは、室内でテレビゲームばかりするのではなく、外でも元気に遊びましょうね。またきます。」

今後も昔遊びに親しみ、仲間や教職員、地域の皆様と仲よく遊びます。このあとは凧揚げも予定しています。「みかみっこ未来団」ゲストティーチャー様、本日は誠にありがとうございました。

三上小学校は、「子ども、教職員、保護者、地域、みんながいきいきと元気な三上」をめざします。

令和7年2月17日

ふるさとを知る

野洲市の子どもが郷土の自然環境や産業、人物や身近な歴史文化遺産などについて興味と感心をもつ子どもを育てることを目的に、野洲市では「まなび野洲検定」を毎年2学期に実施しています。

過去の問題で特に三上に関係があるものをいくつか紹介します。週末お時間があれば解いてみてください。

・三上山を七巻き半巻いていた大ムカデを退治したといわれている人物はだれか?

1俵藤太(たわらのとうた) 2足利尊氏(あしかがたかうじ) 3土川平兵衛(つちかわへいべえ) 4源義経(みなもとのよしつね)

正解は、1.俵藤太(たわらのとうた)

・三上山はなだらかな稜線を描く円錐形の美しい山です。標高は何メートルですか?

1.765メートル 2.654メートル 3.543メートル 4.432メートル

正解は、4.432メートル

・昔の野洲川は、10年に一度は記録に残るような大氾濫と大水害が繰り返されていました。そのため何と呼ばれていたでしょう?

1.滋賀太郎 2.天井川 3.近江太郎 4.暴れ太郎

正解は、3.近江太郎

・近江富士花緑公園にある植物園で育てられている滋賀県の花の名前は何でしょう?

1.サクラ 2.シャクナゲ 3.ウツクシマツ 4.ツツジ

正解は、2.シャクナゲ

どうでしたか?ほかにも結構難しい問題もあります。

私自身、ふるさと三上・野洲の自然、産業、文化、人物などについてまだまだ勉強中です。

令和7年2月14日

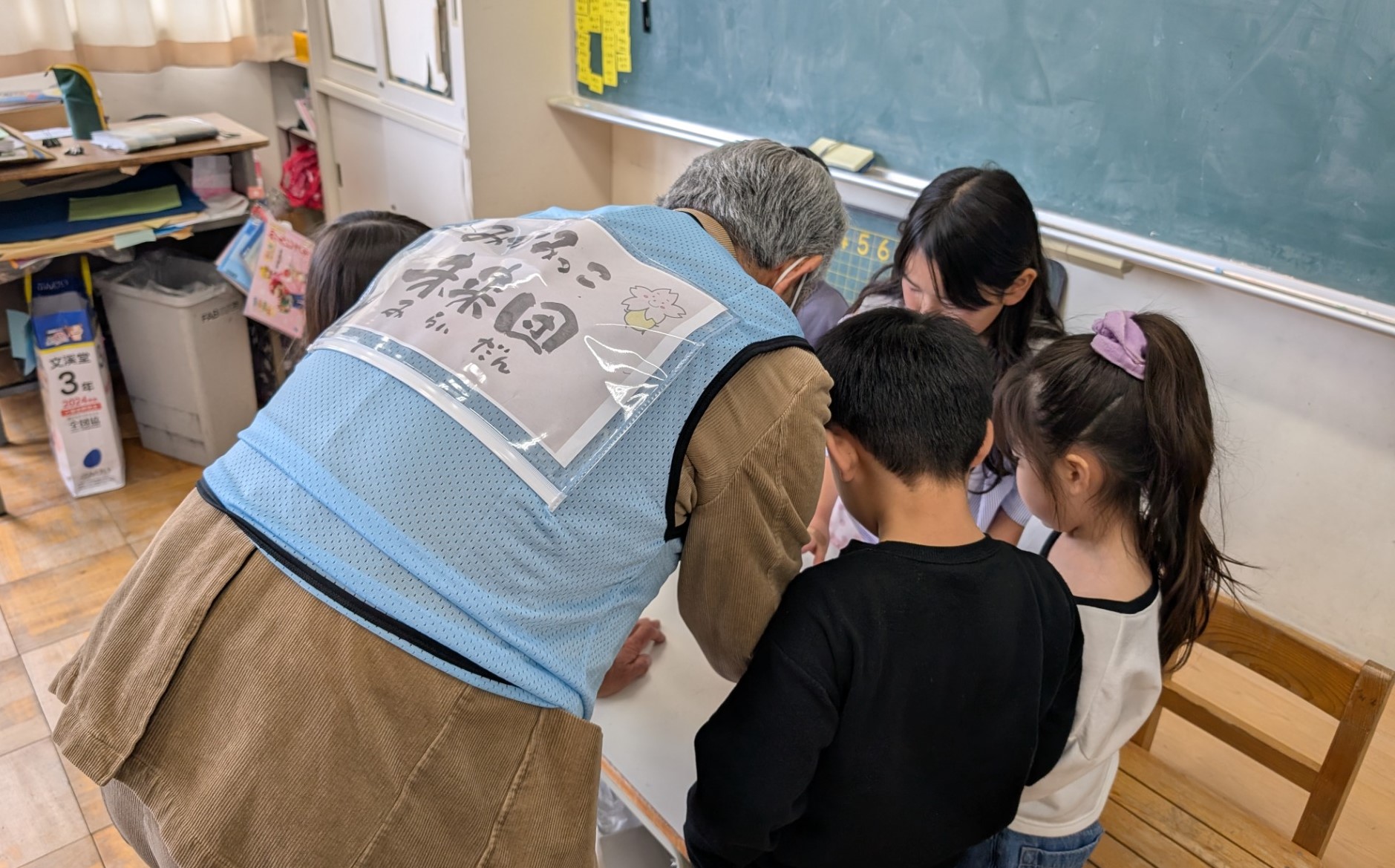

きな粉づくり-3年教科横断的な学び・地域学校協働活動-

2月13日1・2時間目、地域学校協働活動推進員と家庭教育支援員協力のもと、3年生がきな粉づくりにチャレンジしました。同窓会の方が育ててくださった大豆を使いました。

これまで3年生は総合的な学習で枝豆を収穫し持ち帰ったり、国語科「すがたをかえる大豆」で大豆が豆まきのまめ、豆腐、味噌、納豆、枝豆、もやしなどに姿を変えることを学んだり、算数科「重さを調べよう」で大豆を一人300グラムはかり取って持ち帰ったりするなど、大豆に関連した学びを長期間すすめてきました。今日は「大豆の学びの集大成」としてきな粉づくりをしました。

まず最初にフライパンで表皮がはじける程度まで大豆を煎って、うちわで扇いで冷まします。

冷ました大豆を粉砕機に13秒間入れ粉々にし、ふるいにかけます。

この作業を繰り返してきな粉の完成です。

三上っ子の感想の一部を紹介します。

・今日きなこを作りました。同じ班の仲間と一緒にいっしょうけんめい作りました。大豆をいるとき、火がもわもわしていて、とてもあつかったです。そして、冷ますときはうちわであおいで冷ましていたのでうでがとても痛かったです。でも、こうやって苦労して作ったきなこが一番おいしいんだと思います。

・今日3年1組みんなできなこを作りました。わたしはさいしょはりきって大豆をいりました。大豆をふんさいきに入れてこなごなにしました。はじめて見たふんさいきにわたしは目を丸くしてむちゅうで見ていました。ふんさいきはとってもべんりと思いました。家に帰ったらいろんな味付けをして食べてみたいです。自分でもきなこをじょうずに作れたと思いました。

・ふんさいきに大豆をいれて13びょうまつとこなごなのきなこになってびっくりしました。また、今日作ったきなこと店で売っているきなことくらべてみたいです。

・フライパンで大豆をいっているとき、大豆がパチパチなって、友だちと「ポップコーンみたいだね」と話していました。いったあと冷ますときひっしでうちわであおぎました。完成して、きなこからいいにおいがしたので作ってよかったなと思いました。大豆ときなこは同じものなのになんでこんなに見た目がちがうのかなと思いました。

子どもたちの感想すべてを読みました。読み終わって、「実物にふれること」「実際に体験して五感を通して感じたり考えたりすること」に勝る学びはないんだなと再認識しました。

「大豆」というひとつの教材で、国語、算数、総合といった教科横断的な学びを構築した担任の力量に感服します。教科横断的な学びをすすめることは、これからの社会をたくましく生き抜く力をつけるためには有効と私は考えます。

これからも地域や保護者様のお力を借りながらこういった学びを積み重ね、たくましく生きぬく力を子どもたちに付けていきたいです。

本日お世話になった地域学校協働活動推進員様、家庭教育支援員様、誠にありがとうございました。

令和7年2月13日

めざす子ども像の共有 -学校・家庭・地域がともに-【学校運営協議会】

2月12日水曜日、第5回学校運営協議会を実施しました。

三上小学校学校運営協議会は7名で組織しています。同窓会代表、元主任児童委員、PTA代表、元コミセン事務局長、福祉関係専門の方、地域学校協働活動推進員2名で構成されています。「やさしく、かしこく、たくましく生きる三上っ子を育てること」「子ども・教職員・家庭・地域みんながいきいきと元気な三上学区の実現」を目的に熟議を重ねています。

今回は、今年度の学校評価(児童・保護者・教職員)の結果をもとにご意見をいただきました。

・今年は、地域と保護者と学校の関係がよくなった実感がある。

・学校全体の雰囲気が温かく、外部からの意見も受け入れてもらえる感じがする。

・参観していてわかるが、子どもたちがいきいきと学んでいる。めざす子ども像(仲間のことを考えて行動する子、人の話をしっかり聞く子、、、)の実現を地域もともに目指したい。

・給食の残さい率が低いのはすばらしい。取組を続けてほしい。

・先生方の努力が見られる1年間だった。忙しくなりすぎないよう地域も協力したい。

・地域も保護者も学校に協力したいと思っているので、子どもたちの学びの進度等もあるが、ある程度計画的に学校から依頼してもらえると助かる。

・学校が読書習慣をつける取組をしているのはわかった。教師や保護者のおすすめの本の紹介をしてはどうか。などなどのご意見をいただきました。学校改善に生かしてまいります。

協議会の終わりに学校教育目標「やさしく、かしこく、たくましく生きる三上っ子」のもと、「三上のめざす子ども像」を子ども、教職員、家庭、地域みんなでこれからも大切にしていくことを確認しました。

「失敗をおそれずチャレンジし、仲間のことを考えて行動する子」をみんなで育てましょう。

「うなずきながら人の話を聞く」

「時間いっぱい真面目に掃除する」

「給食をしっかり食べる」

ほかにも、多くの三上っ子が実践していることとして、

「消しゴムのかすを床に落とさない」

「雨の日、傘をしぼってとじてしまう」

などがあります。

雨の日の朝、1年生が人に水滴がかからないように雨のしずくを飛ばし、傘の先から順にしぼりながら傘を閉じ、ボタンを留めて傘立てに片付ける所作はとても丁寧で美しいです。

私が三上っ子から教わっていることのひとつです。就学前教育や家庭教育の偉大さを感じるひとときでもあります。

今後も、家庭・地域とともに学校教育目標、めざす子ども像の実現をめざしていきたいと存じます。

ご理解ご協力をお願いいたします。

令和7年2月12日

ご自愛ください

強い寒気と冬型の気圧配置の影響により、特に日本海側や山沿いを中心に日本各地で大雪になり、被害が出たところもありました。ピークが土曜日・日曜日でしたので三上小学校の登下校に影響はありませんでした。学校施設も被害は今のところ認められず、運動場の雪もほとんどとけています。

雪が残っているのは、校舎の陰になっている部分だけです。正門前の花畑はまだ雪に覆われています。青空タイム(中休み)にはわずかな残雪を求めて三上っ子が集まっていました。

学校は本日6時間目クラブ見学を予定しています。3年生が次年度のクラブ活動を選択するときの参考となる取組です。次年度に向けての取組が本格化してきました。

本日配付する「学校保健委員会だより」にも書きましたが、学校医のお話では、「インフルエンザやコロナウイルス感染症は年末に比べると最近は落ち着いているが、発熱や咳が続くなどの症状での受診は多い」そうです。今後も、「手洗い・うがい等の基本的な感染症対策を継続することがとても大切」とのお話も聞きました。学校では「教室の換気」についても気をつけていきたいです。

皆様も、どうぞご自愛ください。

令和7年2月10日

三上のやさしさ発見!2 -3年総合的な学習:やさしい子の育成-

2月7日金曜日、3年生総合的な学習「三上のやさしさ発見」で、車いす体験とボッチャ体験をしました。車いすで生活しておられる方(鍋田健元(なべたやすゆき)さんとヘルパーさん、パラスポーツの専門の方をゲストティーチャーとして招いて実施しました。

車いす体験では、電動車いすと手動の車いす両方体験しました。

電動車いすは初めて乗る三上っ子が多かったです。一番低速の設定で体験しましたがコントロールの難しさを感じていたようでした。手動の車いすはペアで体験しました。押すときは全員安全にうまくコントロールしていました。一人で乗るときはカーブでの力加減が難しかったようです。どちらも狭い道では通りにくいこともわかりました。

車いすでの生活について、鍋田健元さんとヘルパーさんにお話を聞きました。車いすは自分の足であること。外へ出かけるのが好きなので車いすが大切なものであること。家では車いすから降りて生活していてみんなと同じということ(車いすの乗ったままお風呂に入ったり寝たりしていると思っていた子もいました)。高いところの物を取るときや落とした物を拾うときに少し困るけど誰かに助けてもらっていること。でこぼこの道は特に電動車いすでは移動が難しいこと。エレベーターがない建物では移動に困ること。エレベーターがあっても人が乗っていると乗りにくいこともあること。楽しいことを見つけてチャレンジすることが好きなので、みんなも楽しいことを見つけて生活してほしいこと。などなど、、いろいろ話を聞きました。

3年生の感想の一部を紹介します。

・車いすに乗っている人や体の不自由な人と町であったら、「何かお手伝いしましょうか」と声をかけようと思いました。

・車いす体験をしてみて平らな床だからうまくできたけど、でこぼこ道だったら大変なんだろうなと思ったので、体験してみたいです。

・一人で手動車いすを動かすのは難しかったです。車いすを押すことがあったら今日のことを思い出して乗ってる人がけがをしないように安全に押したいです。

3年生はしっかり考えていました。

ボッチャ体験はとても盛り上がりました。ルールも複雑ではないのでみんなで楽しめるスポーツでした。もう一度やりたい子がほとんどでした。

・緊張して投げたけどうまくいきました。もっと練習したいです。

・うまくいかなかったけど、チームで力を合わせるので面白いスポーツだとおもいました。

・大会があったら出てみたいです。(私でも出られる大会があるそうですよ。また教えますね。)

やさしさいっぱいの三上小学校にするために、とてもよい学びができました。

令和7年2月7日

追記

鍋田健元さんは、私の大切な教え子です。小学4年生と5年生2年間一緒に学ばせてもらいました。今日立派な姿を見て感激の一日でした。鍋田さん、今日お世話になった皆さん、誠にありがとうございました。

春みつけ

立春が過ぎてもまだまだ寒い日が続いています。

2月6日木曜日、1年生のチューリップ鉢のペットボトルの水は凍っていました。1年生が、

「ほら、校長先生見て見て。こおって水が出ないよ。」

「ほかのところもこおっているのかな。」

「そうだね。」

と言いながら鉢の中を見ると、、、

チューリップのかわいい芽が顔を見せていました。

ちょっとずつ春の兆しも出てきています。

南館前畑の菜花も少しずつ咲き始めています。

満開で黄色一面になるのが楽しみです。

令和7年2月6日

なわとび大会 -運動委員会ありがとうございました-

本日、運動委員会主催で「なわとび大会」を実施しました。

1・2年生は1分30秒、3・4年生は2分30秒、5・6年生は3分30秒、自分の好きな跳び方で引っかかるまで跳び続けました。

がんばって規定時間いっぱい最後まで跳び続けられた三上っ子もいました。

1年生1名、2年生8名、3年生5名、4年生6名、5年生3名、6年生8名、合計31名でした。よくがんばりました。

跳びきった6年生のインタビューを紹介します。

「みんなの声援やカウントダウン、拍手があって跳んでいて楽しかったです。」

在校生に一言

「こういった楽しいイベントはこれからもあるので思いっきり楽しんでほしいです。そしてやらなけらばならないことはやらないといけないと思うのでそれもがんばってほしいです。」

さすが6年生ですね。

自分の限界いっぱいまでがんばり続ける姿がすばらしかったのはもちろんですが、今日の大会では三上小が誇れる場面がもう一つありました。

それは、各学年部ごとの競技だったので、待っている他学年や途中でリタイヤした仲間から、

「がんばれー!」「いい調子!いい調子!」「あとすこしだよー!」「あと30秒!がんばって!」といった声援が自然に起こっていたことでした。

前にあるタイマーを見ながらラスト10秒になるとカウントダウンが始まり、タイムアップ時には自然に拍手も湧きおこりました。

「仲間を応援する、励ます」という仲間関係をこれからも大切にしていきます。

最後に運動委員会委員長から一言

『「引っかかって待つ人がひまにならないかなあ」と心配していましたが、何も言わなくてもみんな応援してくれたり、カウントダウンが自然に始まったり、拍手が巻き起こったりして、なわとび大会を明るい雰囲気にみんなでしてくれてよかったです。自分のことだけでなく仲間のことも考えて行動してくれたのがとてもうれしかったです。大会が成功してよかったです。』

運動委員会の皆さん、お疲れさまでした。とてもいいなわとび大会になりました。ありがとう。

三上小学校は、これからも「やさしく、かしこく、たくましく生きる三上っ子の育成」をめざします。

令和7年2月5日

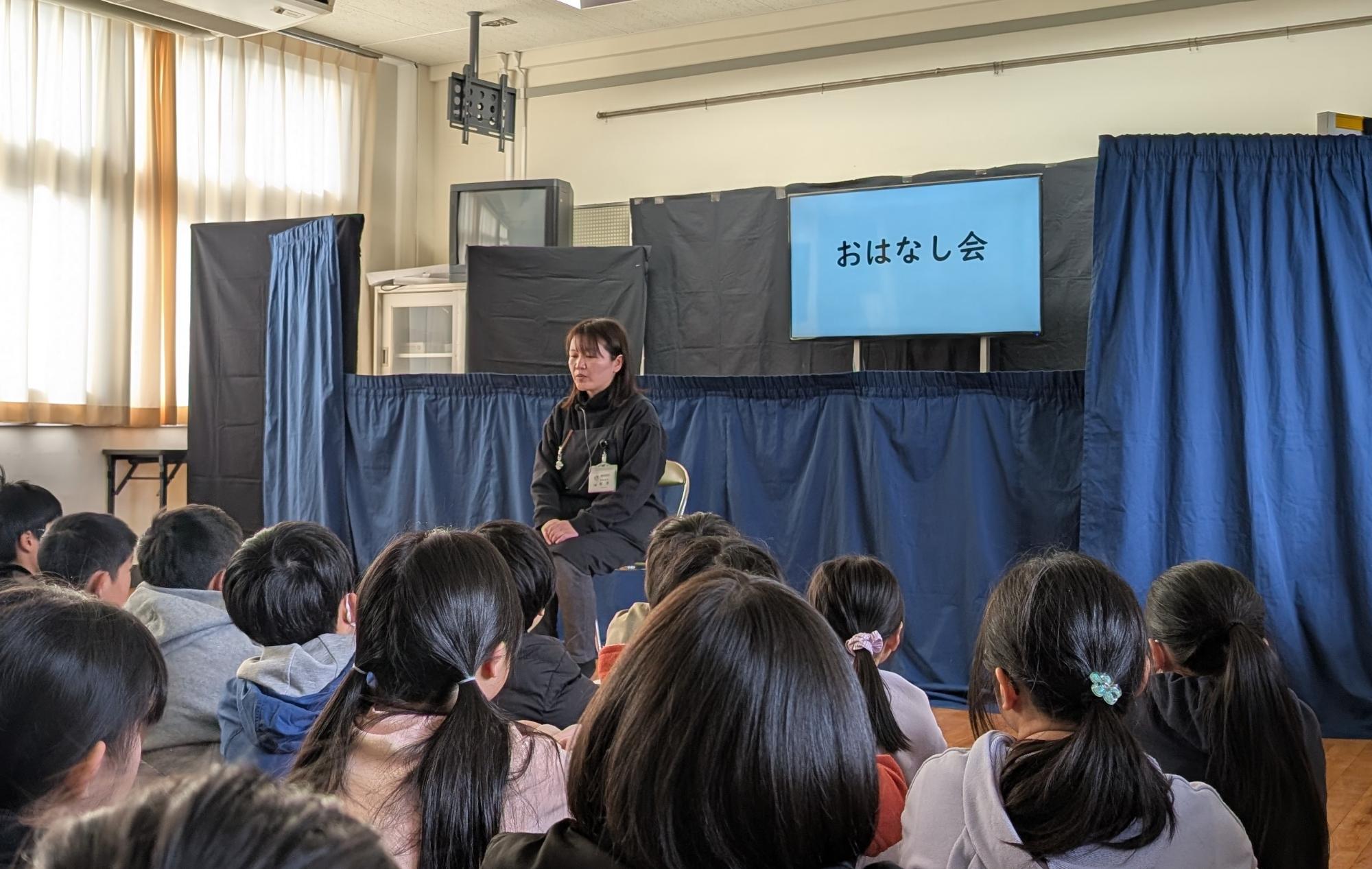

お話を楽しむ会 -野洲図書館様ありがとうございます-

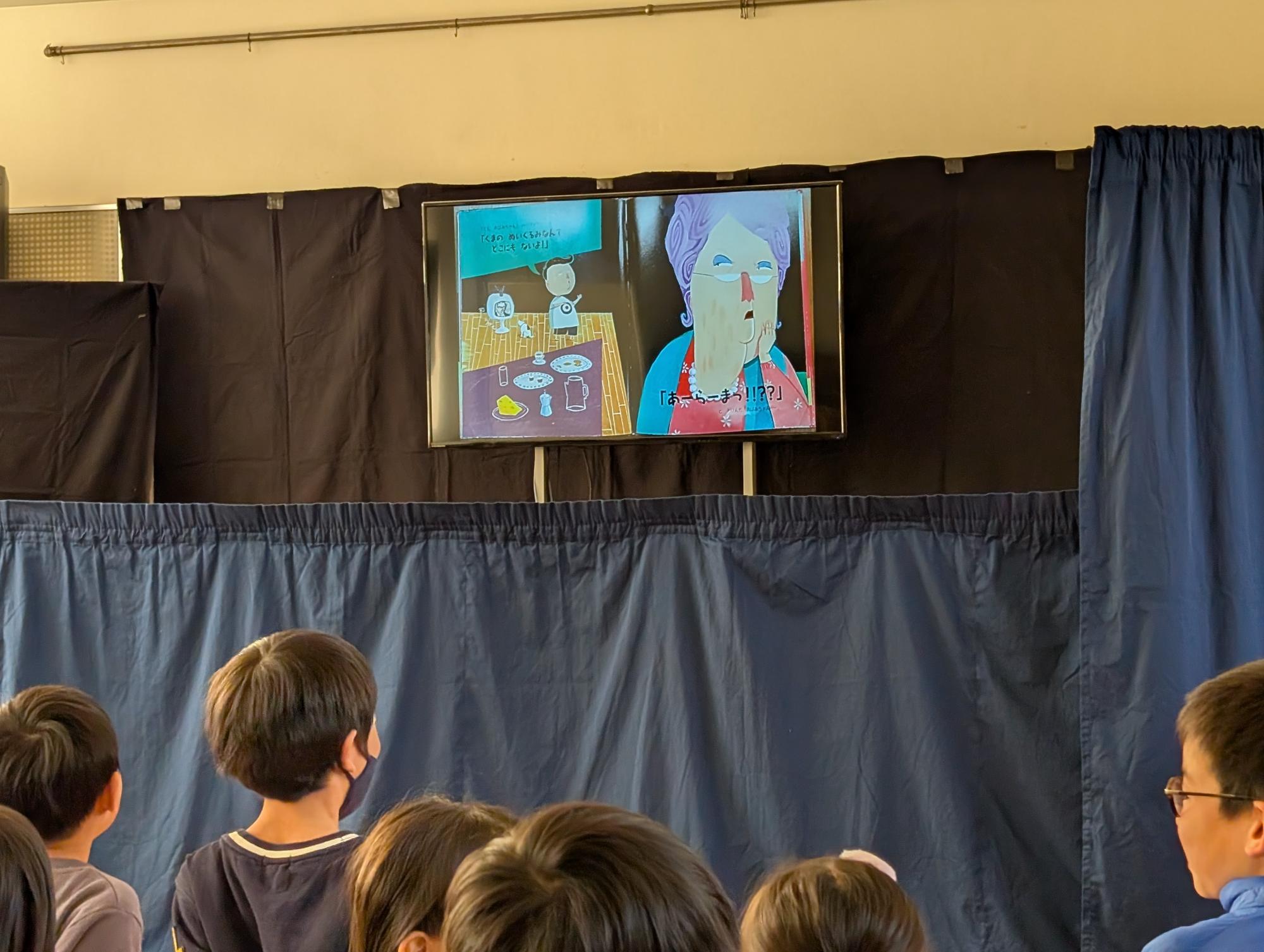

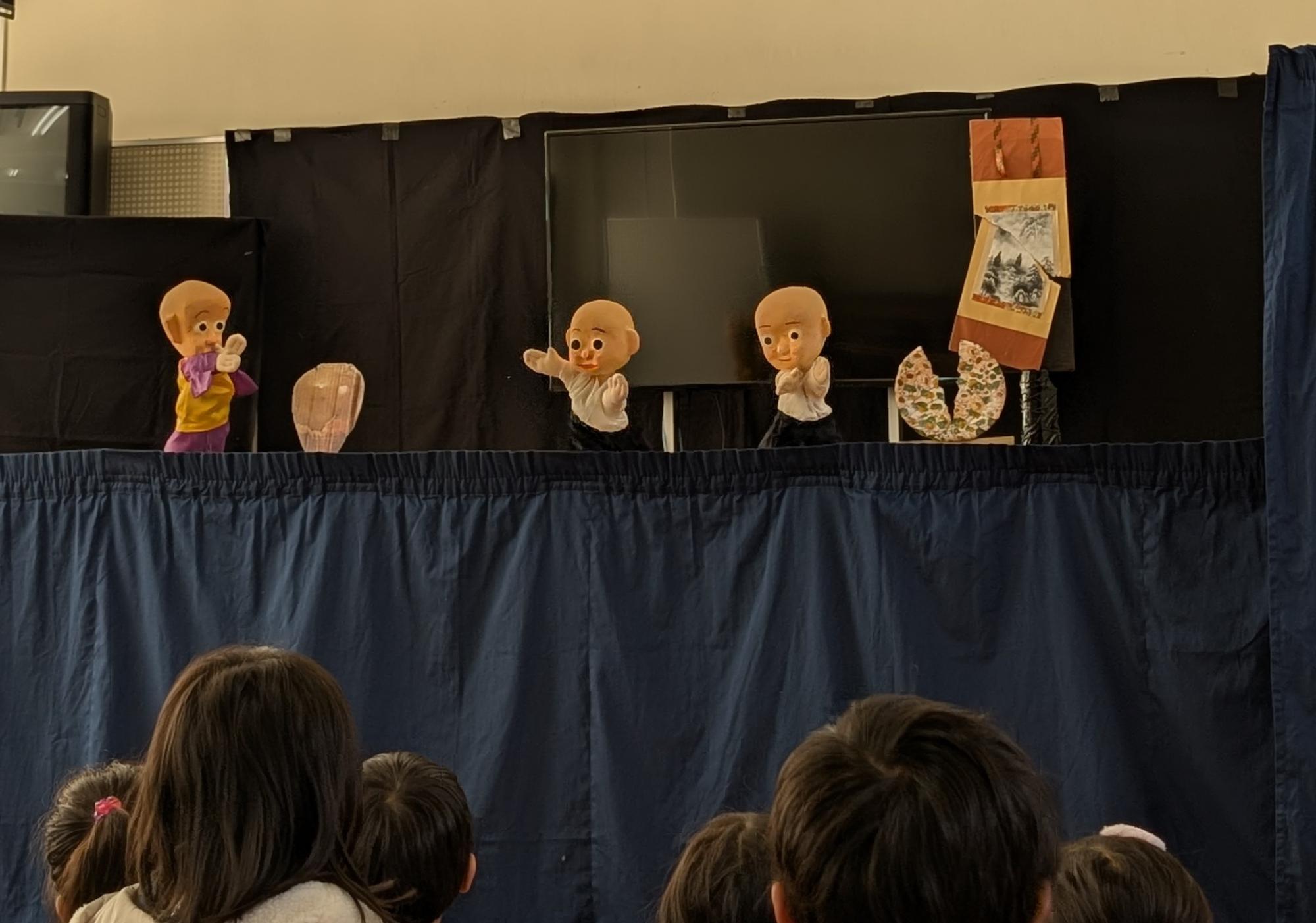

2月4日火曜日、野洲図書館ご協力の下、低・中・高学年部に分かれて「お話を楽しむ会」を実施しました。

1・2年生は、「あなのはなし」「あらま!」「ぶす」の3つのお話を、ストーリーテリング・プロジェクターを使った読み聞かせ・人形劇で披露してくださいました。子どもたちはときどき歓声を上げながら楽しみました。

お話に関する本も紹介していただきました。

感想の一部を紹介します。

・「あなのはなし」がおもしろかった。絵本に本当にあながあいていたのでびっくりした。

・おばあちゃんが、「あらま!」って言うのを待っているのが楽しかった。

・「ぶす」で、水あめを全部なめてしまう場面がおもしろかった。

・「あらま!」は本を借りて読んでみたい。

3・4年生のお話は、「なら梨とり」「あかにんじゃ」「ぶす」でした。

感想の一部

・「なら梨とり」は、絵本をみたらお話とイメージが違っていて面白かった。絵本を読んでみたくなった。

・「あかにんじゃ」は、あかにんじゃがどこに隠れているか探すのがおもしろかった。

・「ぶす」は、水あめをなめてしまったことをごまかす場面がおもしろかった。

5・6年生のお話は、「ふるやのもり」「とんでもない」「ぶす」でした。

感想の一部

・「ふるやのもり」は、みんなが勘違いしていてとても面白い話だと思いました。

・「とんでもない」は、悩みはだれにでもあって、悩みは悩みを持っている人(動物)しかわからないんだなと思いました。

・「ぶす」は、狂言ではどんな感じになるのか見てみたいと思いました。

1年生から6年生まで共通して、お話の世界に引き込まれていく子どもたちの表情がすばらしかったです。本への興味を持つのにとてもよい取組と感じました。最後に野洲図書館からのメッセージを紹介して終わります。

「今日のお話会は楽しかったですか。野洲図書館にはほかにもたくさんの面白い本があります。ぜひ、図書館に来て素敵な本と出会ってください。待っています。」

令和7年2月4日

6年生お祝い月間 -感謝の気持ちを伝えよう-

本日2時間目、授業参観に来校くださった保護者様、誠にありがとうございました。子どもたちのがんばりについてご家庭でもほめていただけると幸いです。

さて、2月3日立春。今日は、三上っ子と鬼ごっこをしていたら汗ばむほどの暖かい日でした。しかし、明日からは寒波の襲来が予想されており、晴れていても気温はぐっと低くなりそうです。ご自愛ください。

三上小学校では、2月を「6年生卒業お祝い月間」にしています。

ねらいは2つ。

・6年生の卒業を祝うとともに、お世話になった6年生に感謝の気持ちを伝える。

・三上っ子一人ひとりが積極的・自発的に参画し、責任をもって最後まで取り組む態度を身に付ける。

ひと月かけて、卒業式で体育館に掲示する壁画やかざりを作成したり、お祝い・お礼のメッセージを書いたり、月末の6年生を贈る会に向けて発表の練習をしたりしながら、今までお世話になった6年生に感謝の思いを深め、伝えていきます。

三上小学校6年生は、下学年の三上っ子にとても優しく寄り添うことができる子どもたちです。1年生はもちろんですが、お世話になっている三上っ子はたくさんいます。

6年生が登校する日はあと27日です。

できるだけ6年生の思いを聞く機会を持ち、後輩の三上っ子に伝えていきたいと思います。

先日の始業式で表彰した6年生からのメッセージの一部を最後に載せます。

「ぼくは、目標を決め、目標を成し遂げるために何をすればよいかを考え、そのために努力をし続けてきました。自分で考え、自分で決めて行動することが大切なことだとぼくは考えているからです。」

「ぼくがこの研究を始めるきっかけをくださり、そしてこれまで続けることができたのは、三上の地域の方々や三上小の先生方、先輩方、友だち、たくさんの方々のおかげです。ありがとうございます。感謝の気持ちを忘れず、これからもがんばっていきたいと思います。」

大切にしたいメッセージです。

令和7年2月3日

学校保健委員会 -三上っ子の健康について話し合おう-

1月31日金曜日、学校医様、学校歯科医様、学校薬剤師様、野洲市栄養教諭をお迎えして学校保健委員会を実施しました。PTA本部役員様、保護者様4名も参加いただき、三上っ子の健康について話し合いました。

まず、本校体育主任から「体力テストの分析結果」について説明、体力テストの結果から三上っ子の体力は「握る力」と「跳ぶ力」に課題があることがわかったことをお伝えしました。向上させるための手立てを学校でも考えますが、家庭学習の課題の出し方にもヒントがあるかもしれません。

次に、本校給食主任から「給食残飯調査の結果」の報告・説明をしました。三上小学校は市内で一番残食率が低い学校であること。今後も給食センターと連携しながら食育をすすめ、自分の体を動かしたり、作ったり、守ったりするためにしっかり食べることを子どもたちに伝えていくことを説明しました。

次に、本校養護教諭から「定期健康診断の結果」について説明しました。そのあとの協議の資料として内科健診、歯科検診、視力検査の結果を説明しました。合わせて児童生活アンケートの結果もお示ししました。三上っ子は結構早い時間に寝る子が多いこと、一方、動画視聴をする時間が長い三上っ子が多くいることもわかりました。その結果から、後の協議の中で「保護者にもアンケートを取って分析した方がよい」とのご意見もいただきました。給食後の歯磨きや外遊びの様子についても写真で紹介しました。

説明終了後は、「やさしく、かしこく、たくましく生きる三上っ子の育成をめざして」意見交流をしました。三上っ子の「姿勢」について保護者様から建設的なご意見をいただきました。お医者様からは感染症についての留意点、歯の健康についての新しい情報等をいただきました。三上小学校のホームページで「給食週間の様子」や「薬について学んだ5年生」のことを知り、ご家庭で話題にしていただいていることもわかりました。誠にありがとうございます。

本日の学んだこと、ご意見いただいたことをまとめて保健だよりにして後日発行する予定です。お待ちください。

三上小学校はこれからも「やさしく、かしこく、たくましく生きる三上っ子の育成」を保護者様・地域の皆様とともに目指します。

令和7年1月31日

やったね、最高記録61回! -体力アップタイム-

体力アップタイム9日目。

三上っ子は、一人ひとり自分の跳びたい技や回数にチャレンジ中です。

ひとりの1年生三上っ子が、

「校長先生、がんばって跳ぶから数えてください。」

「わかった!はいいいよ、いち、に、さん、、、、。」

「あ~ひっかっかった。」

「61回だったよ。」

「やった!最高記録だ!やった~!」

「今、どんな気持ちかな?」

「リズムをくずさずに跳ぼうと思って跳んだからできたと思う。途中でこけそうだったけどがんばれてよかった!」

「そう、よかったね。おめでとう!がんばったね。」

どうしたらうまく跳べるようになるか、たくさん続けて跳ぶことができるか、子どもたちは考えて工夫してがんばっています。これからも励まし応援し続けます。

「ぼくもかぞえてほしい!」

「わたしも!」

「わかった、わかった、じゅんばんにね。」

しばらくかぞえつづけました。

令和7年1月30日

すききらいせずに食べよう -3年生たくましい子の育成-

1月29日水曜日5時間目、給食センター栄養教諭による食育授業を実施しました。

まず、給食を残さず食べているか、苦手な食べ物は何か、一人ひとり自分で振り返りました。

(ちなみに出てきた苦手な食べ物は、大根、レバー、むらさき玉ねぎ、ゴーヤ、かんぴょう、ピーマン、きのこ、トマト、魚、コーン、きゅうりでした)

そのあと、紙芝居で食べ物には

1.体を動かすはたらき

2.体を作るはたらき

3.体を守るはたらき

の3つのはたらきがあることを学びました。

そのあと、「米は体を動かすはたらき」「味噌は体を作るはたらき」「小松菜は体を守るはたらき」というように給食に使われている食材を3つに分類しました。

最後には、かんぴょうの実物を見て、「かんぴょうは植物である」「体を守るはたらきをしている」ことを知りました。

3年生の振り返りと今後の給食目標の一部を紹介します。

・食べたものが体の中で、体を動かしたり、体を作ったり、体を守ったりしていることがわかりました。苦手なものでもがんばって食べようと思いました。

・今まで私は給食を減らしていました。これからはできるだけ減らさないようにしたいです。

・私は魚が苦手です。でも、これからは魚を残さず食べるようがんばります。

・苦手なものがあっても好き嫌いせずに食べたいと思いました。

・プチトマトが嫌いなのでよく残します。でも、病気を防ぐために残さず食べたいと思います。

・今日から給食は3つの種類全部残さず、バランスよく食べます。

・好き嫌いをしていたら健康な体を作れないので、苦手なものもしっかり食べたいと思います。

・食べ物が自分の体を守ってくれていることを知りました。苦手な食べ物にもチャレンジします。

苦手なものでもしっかり食べて、自分の体を守っていこうと考えたようです。チャレンジする三上っ子を応援していきたいです。

私はプチトマトとセロリが少々苦手です。子どものころ母から残さず食べるよう言われ、目をつぶって息をのんで残さず食べています。

令和7年1月29日

3UP運動がんばり週間

「やさしく、かしこく、たくましく生きる三上っ子」の育成をめざす取組として、1月27日月曜日から2月2日日曜日まで「3UP運動がんばり週間」を実施中です。3学期は「やさしさUP」に力を入れて取り組みます。

今回重点的に取り組むのは、

1.あいさつ

2.お互いを認め合う言葉がけ

3.家庭でのお手伝い

の3つです。

保護者様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

家庭学習の取組も「3つの『き』」を大切にしながら継続中です。

・きめた場所・・・静かで整頓された場所

・きめた時間・・・学年×10分。寝る時間が遅くならないよう計画的に

・きめた内容・・・まずは宿題。学習後は後片付けと明日の準備

中学年・高学年は時間があれば自主学習にも取り組みます。

子どもたちが立てた目標達成に向けて励ましていただけると幸いです。

「校長先生、自主学習ノートがんばってます。もう少しで3冊目終わるから見てください。」

今年度から自主学習を始めた3年生のことばです。私は、この児童のノートを1冊目、2冊目全部見せてもらいました。2冊目は字が丁寧になり、まとめ方、学習のすすめ方に成長がみられました。

3冊目ノート背表紙裏に励ましコメントを書き、ハンコをたくさん押すのが今から楽しみです。

令和7年1月28日

追記

平兵衛さんの花壇でパンジーとビオラの成長を待っているところです。ところが最近、「マリーゴールドがいっぱいのときと比べると花がなくてちょっと寂しいな」と感じて、、、、、

「でも、もうちょっとしたら花が咲くよね、我慢我慢」と思っていたのですが、、、、、

いつも我慢が足りない私は花を追加してしまいました。

「三上小」の文字のところに、白いノースポールを。

真ん中一直線に色色なジュリアンを植えました。

ちょっとかわいくなりました。またみてください。

春が待ち遠しいです。

令和7年1月28日

三上のやさしさ発見! -3年総合的な学習:やさしい子の育成-

先週1月21日火曜日2時間目、ゲストティーチャー坂井孝之さん坂井小百合さんに来校いただき、3年生総合的な学習「三上のやさしさ発見」の学習をしました。

坂井孝之さんは、笛の演奏が大好きでお話が上手で楽しい方です。

坂井小百合さんは、歌声がきれいで、やさしくお話くださる素敵な方です。

3年生の子どもたちは事前にアイマスク体験をして「真っ暗でこわかった。」「まわりの様子がわからなくてとても不安な気持ちになった。」という思いをもって本授業に臨みました。

お二人から、毎朝のルーティンのこと、毎日工夫して生活していること、本は耳で聞いて読むこと、手紙は点字で書くこと、新しい曲や様々なことにチャレンジしているので毎日退屈することなんてないこと、ルービックキューブが得意なこと、、、、などなど楽しくお話していただきました。

孝之さんは、長さが96センチメートルもある笛から手のひらに収まるようなオカリナまで、様々な楽器を演奏してくださいました。

「もののけ姫」「星に願いを」「ドラゴンクエスト序曲」「アルプス一万尺」「ゲゲゲの鬼太郎」「小さな世界」「となりのトトロ」「ビリーブ」などなどいろんな曲を演奏してくださいました。孝之さんの笛の音色はとても美しく、聴いていて幸せな気分になりました。知っている曲になると口ずさみ始め、自然とみんなで合唱していました。

点字を刻んだトランプを使ったり、声を出してじゃんけんしたりすれば、みんなでゲームを楽しめることも教えていただきました。6面凹凸の形を変えてあるルービックキューブも紹介くださいました。ちなみに孝之さんはルービックキューブをそろえるのが得意だそうです。

目の不自由な人とまちであったとき、どうすればいいかも教えていただきました。

まず、「何かお手伝いできることはありますか?」「お手伝いしましょうか?」と聞けると一番いいこと。もし勇気が出なくて声をかけられなくても、困ったことが起こらないか「ちゃんと見ているだけでもいい」ことも教えてもらいました。

白杖を持っておられる人もいて、その人は白杖を使って、歩くときに危険なものがないか確かめておられるので、万が一足に当たっても驚かないでほしいことも聞きました。

目の不自由な人を誘導する場合、気をつけることも教えてもらいました。まず、「お手伝いしましょうか」と声をかけ、その方の半歩斜め前に出て自分の肩を持ってもらって誘導するとよいそうです。

最後に孝之さんから、「みんな一人ひとりが隣の人にやさしくすれば自然と「やさしいまち三上」になっていくので、みんなもお友だちや仲間にやさしく接してください。」とメッセージをもらいました。

帰りに、坂井様お二人から「とても幸せな時間を三上小の3年生全員と過ごすことができてうれしかった。また三上小に来たいです。」とおっしゃってくださいました。こちらこそです。深い学びをさせていただき、誠にありがとうございました。

最後に3年生の感想の一部を紹介します。

・素敵な演奏やお話ありがとうございました。目が不自由な人に会ったら自分はこういうことをするといいんだなということがわかりました。もっと聞きたいです。またきてください。

・生活の中でいろいろな工夫をされていることがわかりました。困っている人を見かけたらこえをかけるよう心がけます

・素敵な音色ありがとうございました。みんなで一緒に歌うことができて幸せな時間でした。本当に楽しかったです。ありがとうございました。

・目が不自由な人に対するサポートの仕方を知ることができました。

・私は最近人の気持ちを考えることができるようになりました。目の不自由な人にももっと優しくできるよう努力していこうと思います。

3年生は、このあと電動車いす体験、ボッチャ体験、認知症サポーター講座などを通して「三上のやさしさ発見」を続けます。

三上小学校は、「やさしく、かしこく、たくましく生きる三上っ子」の育成に努めます。

令和7年1月27日

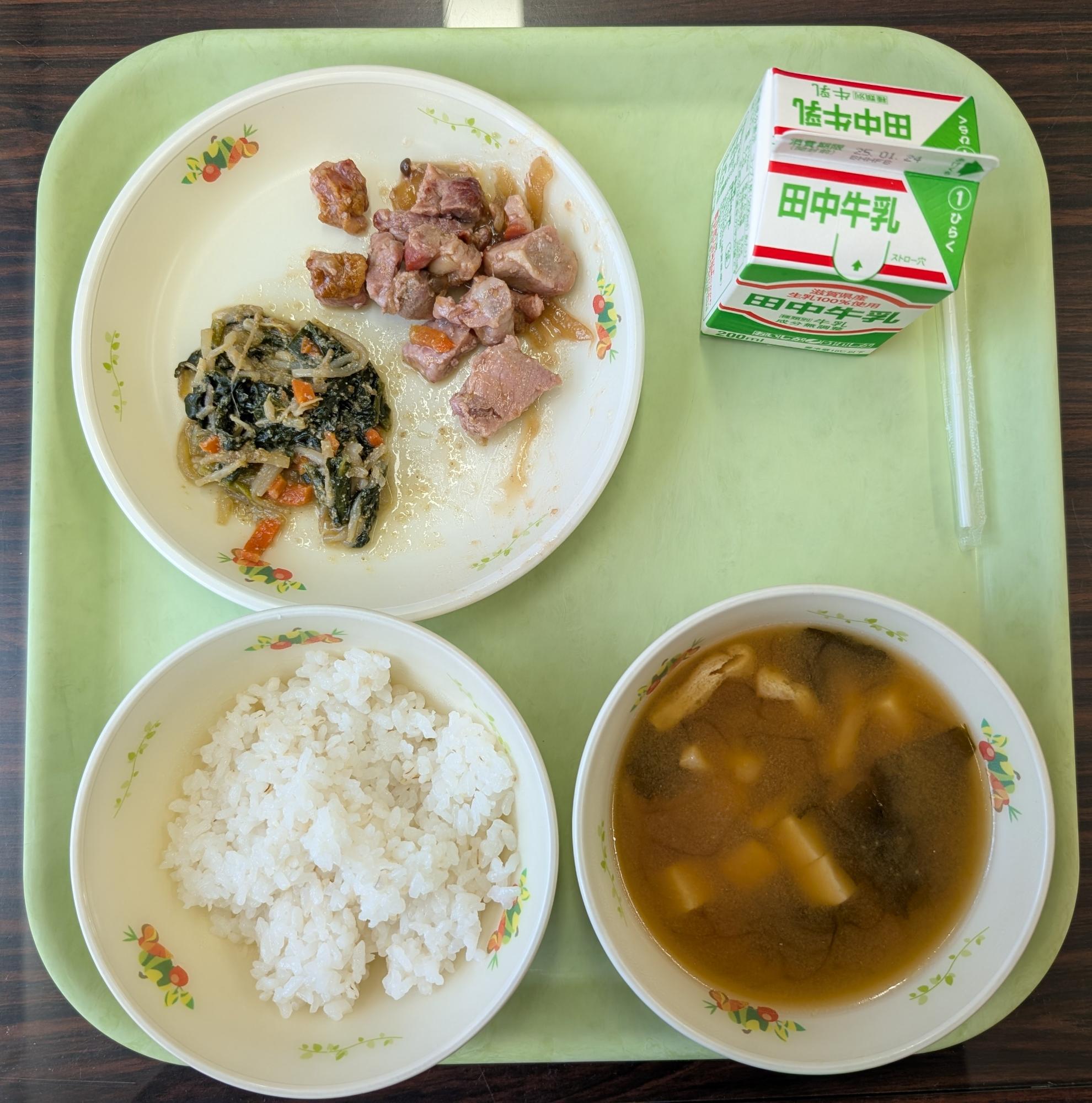

給食感謝週間最終日

今日は、給食感謝週間最終日。

中主中生が考案したメニュー、「ごはん、牛乳、やみつきチキン、ポテトサラダ、豚汁」です。幼稚園、小中学校に通うみんなが旬の野菜をバランスよくたくさん食べられるようにとの願いが込められています。

副菜の「ポテトサラダ」には、「きゅうり」「にんじん」、「豚汁」には、「大根」や「ごぼう」「にんじん」などの野菜がたくさん入っていますます。

三上っ子食後の感想の一部

・全部おいしかったです。ポテトサラダが特においしかったので、もっともっと食べたかったです。

・豚汁がおいしかったです。体が温まりました。

・やみつきチキンのたれが特においしかったです。おかわりしました。

・いつもおいしい給食が食べることができて幸せです。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

今日で給食感謝週間は終わりです。

給食の時間は、栄養を摂るだけではなく、食べ物について学ぶ食育の時間でもあります。毎日の食事は植物や動物の命をいただいていること、多くの人の手間がかけられていることを忘れず、感謝していただきたいと思います。

今日もおいしい給食、ごちそうさまでした。

令和7年1月24日

給食感謝週間・体力アップタイム4日目

給食感謝週間4日目。

今日は野洲北中生が考案したメニュー「むぎごはん、牛乳、ぶりの照り焼き、水菜のしらす炒め、大根の和風ポトフ」です。

「ぶり」「大根」「水菜」「にんじん」など旬の食材をたくさん取り入れ、ぶりも食べやすいように「照り焼き」にするといった工夫がされています。また、不足しがちなカルシウムを「しらす」や「水菜」で補えるようにしていたり、ポトフに野菜をたくさん入れて食べやすくしたりと、たくさんのアイデアが詰まったメニューです。彩りもよく見た目がとっても美味しそうです。

カルシウムは、強い歯や骨を作るだけでなく、筋肉の収縮や神経を安定させる作用、血液が固まるのを助ける作用もあります。特に小中学生の時期はカルシウムを骨にためることが大切で、「しらす」や「牛乳」、「水菜」などをしっかり食べてカルシウムをたくさん摂るとよいとされています。

また、野菜はおなかの中のそうじをしたり、皮膚やのどの粘膜を強くして風邪の菌に負けないようにもしてくれるそうです。たくさんのアイデアが詰まった今日の給食、みんなで美味しくいただきました。

三上っ子食後の感想の一部を紹介します。

・大根の和風ポトフは甘くておいしくて、体がポカポカしました。

・水菜のしらす炒めは味がしっかりしていてごはんがすすみました。たくさんたべました。

・ぶりの照り焼きは、家族も大好きです。また、家でも食べたいです。

ごちそうさまでした。

令和7年1月23日

体力アップタイムも4日目。

交差跳びやあや跳び、後ろ跳びなど、自分ができるようになりたい技にチャレンジする三上っ子が増えてきました。運動場をうろうろしていると、

「まずはなわを回さずに、リズムだけ取ってジャンプしてみたら。」

「そうそう、うまい!うまい!」

「今度はなわを片手にだけ持って回しながらジャンプしてみようか。」

「できるやん、いい調子。」

「それに慣れたら、跳ぶ練習何回もしたらいいよ。そうしてるうちにわたしは跳べるようになったよ。」

「ぼくもそうやったで。がんばろ!」

・・・仲間と励まし合う声が聞こえてきます。

「ああ、いいよな。」

あたたかいひとときを今日も三上っ子からもらいました。

三上小学校で子どもたちと一緒に学べることに毎日感謝です。

令和7年1月23日

体力アップタイム -なわとび-、給食感謝週間3

1月20日~1月31日の青空タイム5分間、縄跳びをして体力アップを図ります。

前跳びか二重跳びどちらか自分で選んで取り組みます。何度引っかかってもOKで、目標の回数が跳べたら、自分の好きな技にチャレンジします。

今日も三上っ子は青空の下元気にチャレンジしていました。

1年生も張り切っています。

令和7年1月22日

追記

今日は給食感謝週間3日目。

メニューは、「食パン、メープルジャム、牛乳、たらのゆずバターしょうゆムニエル、卵とブロッコリーと牛肉のオイスター炒め、まめとソーセージのトマトスープ」です。

昨日に引き続き、「家庭からの募集料理」メニューは2つ。

一つ目は、「卵とブロッコリーと牛肉のオイスター炒め」

冬が旬の野菜ブロッコリーと噛み応えのある牛肉で子どもも食べやすい味でした。旬のブロッコリーを味わいながらしっかり噛んで食べました。

子どもの感想

・ブロッコリーの味がしっかりしていておいしかったです。

・味が濃く、ブロッコリーは柔らかくて楽しんで食べました。

二つ目は、「タラのムニエル」

食パンと合わせて美味しくいただきました。

子どもの感想

・ゆずとバターの味がしっかりついていて、めっちゃおいしかったです。

・タラの味がよくわかりました。おいしかったです。

ブロッコリーなどの旬の野菜は栄養素を豊富に含んでおり、味も濃いため食べていておいしさを感じられる点が特徴です。また、タラ、ブロッコリー、にんじんなどの旬の食材はその季節に私たちの体に必要な栄養がたっぷり含まれているともいわれています。

今日もおいしくいただきました。給食にかかわってくださっている皆様、誠にありがとうございました。

令和7年1月22日

給食感謝週間2-よく噛んで食べよう カミカミメニュー-

給食感謝週間2日目。

今日のメニューは「むぎごはん、牛乳、ごぼうとちくわの甘辛揚げ、かみかみサラダ、キャベツのみそ汁」です。このうちの2つ「ごぼうとちくわの甘辛揚げ」と「かみかみサラダ」は野洲市内の小中学校、幼稚園、こども園の保護者から応募があった料理です。

今年度の募集テーマは「よく噛んで食べよう カミカミメニュー」でした。食事をおいしく食べて健康な体を作るためには、歯と口が健康でなくてはなりません。丈夫で健康な歯と口を保つため、私も日ごろからよく噛んで食べるように心がけていますし、子どもたちにも声をかけています。

「ごぼうとちくわの甘辛揚げ」は、噛み応えのあるごぼうがメインの料理でした。子どもたちは嚙み応えのある食感を楽しんで食べていました。

子どもたちの食後感想の一部を紹介します。

・ごぼうをよくかんで食べました。コリコリしておいしかったです。

・とてもおいしかった。ごぼうはかみごたえがあったけど、ちくわはやわらかくて、そのちがいを楽しみながら食べました。

・味がご飯とあっていて、どんどんご飯が食べられました。

「かみかみサラダ」は、「するめ」が入っていていました。この料理も「するめ」と「野菜」の食感の違いを楽しんで食ることができました。

子どもたちの食後感想の一部を紹介します。

・いつもよりしっかり噛んで食べました。おいしかったです。

・よく噛んで食べていると、だんだん「するめ」の味がしてきておもしろかったです。

・味付けがよくて、とても食べやすかったです。

保護者の方が考えてくださった料理は、2つとも味や食感を楽しみながら、よく噛んで食べることができるメニューでした。美味しくいただきました。ありがとうございます。

明日も「家庭からの募集料理」です。楽しみです。

令和7年1月21日

給食感謝週間

野洲市では、1月20日~1月24日までを「学校給食週間」としています。(全国では1月24日~1月30日に設定されているところもあります)

日本における学校給食は、明治22年に山形県で始まったとされています。その後、都市部を中心に広まり、戦後の厳しい食糧事情を乗り越え、全国的に普及していきました。「給食感謝週間」では、そんな学校給食の歴史を振り返ることで学校給食の役割を考えたり、給食センターの皆様だけでなく給食にかかわるすべての人々や食べ物に感謝の気持ちをもって給食を食べたりします。

三上小学校では大きく3つの取組をします。

1.給食を支えてくださっている様々な人に感謝の思いを込めて寄せ書きを贈る。

2.給食センターでの調理の様子の映像をみて、多くの人々のおかけで給食が成り立っていることを理解する。

3.健康委員会が、「給食感謝週間」について給食時間中放送で知らせ、給食についてみんなで学ぶ。

給食センターの職員さん、学校配膳員さん、用務員さん、パン屋さん、製麺所の皆さん、牛乳屋さん、配送トラックの運転手さんなどなど、給食を支えてくださっている皆様に感謝の気持ちを忘れず、一週間給食をおいしくいただきたいと思います。

さて、今週は特色あるメニューが目白押しです。

今日は野洲中生が考案したメニュー。おいしくいただきました。

残り4日間は、火曜日:家庭からの募集料理、水曜日:家庭からの募集料理、木曜日:野洲北中生が考案したメニュー、金曜日:中主中生が考案したメニューと続きます。

とても楽しみです。

令和7年1月20日

この記事に関するお問い合わせ先

三上小学校

〒520-2323 野洲市三上111番地

電話番号 077-587-0049

ファクス 077-587-2245

更新日:2025年03月28日