地球温暖化対策に向けた大きな動き

地球の温暖化は、地球規模の環境問題の中で最も大きな課題の一つです。

それは、大量生産、大量消費、大量廃棄をともなう事業活動や家庭生活から発生する二酸化炭素などの温室効果ガスの増加に起因しています。温暖化が進むと、海水が膨張したり陸地の氷が溶けたりすることで海面が上昇し、一部の地域が水没する可能性があります。このほかに、気候が変化して集中豪雨や干ばつなどの自然災害が増えたり、生態系の変化により、生物の種の絶滅が生じたり、農業生産に深刻な影響を与えたりします。 地球温暖化問題に対処していくには、国際的な国レベルでの施策や取り組みに加え、地球に住むすべての人々が従来の生活を見直し、それぞれの立場で省資源・省エネルギーなどの行動を実践していかなければなりません。 1992年5月、世界各国が力を合わせて大気中の温室効果ガスの濃度を一定以上には増やさないように「気候変動に関する国際連合枠組条約」が結ばれました。わが国でも翌年、この条約を批准しています。1997年12月、この条約の第3回締約国会議(地球温暖化防止京都会議)が京都市で開かれ、各国の削減目標などを決めた「京都議定書」が採択されました。これを受け、1998年10月に「地球温暖化対策の推進に関する法律」が公布されました。

温室効果ガスとは…?

地球から宇宙に熱を逃がす赤外線を通しにくいガス(二酸化炭素・メタン・亜酸化窒素・フロンなど)これらの濃度が高まると気温が上がる。

- 二酸化炭素…石油や天然ガスなどの化石燃料の燃焼、廃棄物の焼却にともなって発生します。

- メタン…廃棄物の焼却処理、下水汚泥の消化処理、牛などの家畜ふん尿、自動車排出ガス、水田などから発生します。

- 亜酸化窒素…ごみや汚泥の焼却処理、各種燃焼設備、自動車排出ガスから発生します。

- フロン…金属製品等の洗浄剤、カーエアコンや冷蔵庫の冷媒、発泡剤の中に含まれています。

京都議定書先進工業国の排出削減目標のPoint

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象ガス | 二酸化炭素(CO2)・メタン(CH4)・亜酸化窒素(N2O)・ハイドロフルオロカーボン類(HFC・フロンの一種)・パーフルオロカーボン類(PFC・フロンの一種)・六ふっ化硫黄(SF6) |

| 基準年 | 1990年(HFC、PFC、SF6は1995年) |

| 吸収源の取扱い | 限定的な活動(1990年以降の新規の植林、再植林、森林減少)を対象とした温室効果ガス吸収量を加味 |

| 目標期間 | 2008年〜2012年 |

| 削減目標 | 先進工業国全体の対象ガスの人為的な排出量を最初の目標期間中に基準年に比べて、これらの国々に全体で少なくとも5%削減する。 例えば…

|

| 目標を超えた削減量の 繰り越し(バンキング) |

目標期間中の割当量に比べて排出量が下回る場合、その差は次期以降の目標期間中の割当量に加えることができる。 |

地球温暖化対策推進法 5つのポイント

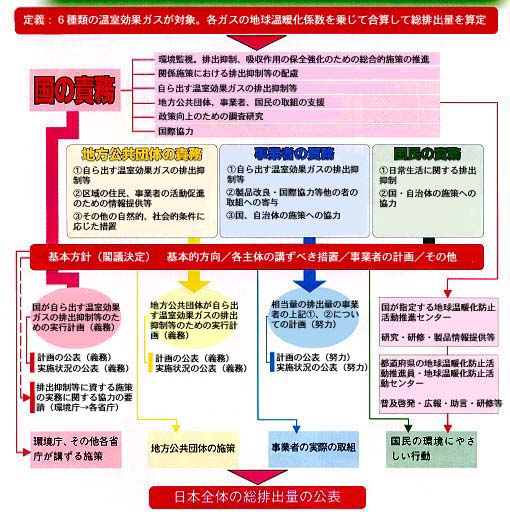

- もっぱら温暖化防止を目的とするわが国初めての法制度。「排出自由」の考え方を改め、国・地方公共団体・事業者・国民すべての主体の役割を明らかにする。6%削減目標を達成するための将来の対策にとって欠かせない「土台」を用意。

- 6つの温室効果ガスのすべてを対象にした取組を促進。二酸化炭素の対策としても、省エネ以外の対策も含めて広く対策を促進。特に、事業者については、他の者の取組に寄与する措置(製品開発等)をも促す。

- 国・地方はもちろん、相当量を排出する事業者についても、計画づくりやその実施方法の公表を促す。これにより、国民に開かれた形での計画的な取組を広く促す。

- 全国共通的な取組だけでなく、地方の実状に応じたきめ細かな対策を推進。このため、地方公共団体に対しても、地球的問題に関して責任の範囲内で可能な役割を発揮するように求める。

- 国民が行う温暖化防止のための行動を進めやすくし、効果的にするための仕組みを設ける。

国・都道府県の地球温暖化防止活動推進センター(啓発・広報、相談、推進員の研修、調査研究、製品情報提供等)

地球温暖化防止活動推進員(個々の住民へのフェース・ツー・フェースの啓発、助言、情報提供)

地球温暖化対策推進法の構造

地球温暖化は、地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものです。気候系に危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することは人類共通の課題となっています。 この法律は「気候変動に関する国際連合枠組条約」、「地球温暖化防止京都会議」の経過を踏まえ、地球温暖化対策に関し、国・地方公共団体・事業者・国民の責務を明らかにするとともに、地球混暖化防止に関する基本方針を定めることなどにより、地球温暖化対策を推進し、現在や将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とします。

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 環境課

〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館2階

電話番号 077-587-6003

ファクス 077-587-3834

更新日:2025年02月28日