○野洲市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス補助金交付要綱

令和6年5月27日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年野洲市告示第31号。以下この条において「実施要綱」という。)第3条第1号アに規定する第1号訪問事業及び同号イに規定する第1号通所事業のうち、実施要綱第4条第1項第3号の規定により住民主体によるサービス(以下「住民主体サービス」という。)を行う団体に対し、野洲市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「要支援者等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下この条において「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(居宅要支援被保険者又は介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に該当した者)で、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントで補助事業が必要と介護予防サービス・支援計画書に位置付けられたもの

(2) 居宅要介護被保険者であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下この号において「要介護認定によるサービス」という。)を受ける日以前に、前号の規定に該当する者として補助事業のサービスを受けていたもののうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も、法第8条第24項に規定する居宅介護支援で継続的に補助事業のサービスを受ける必要があると居宅サービス計画書に位置付けられたもの又は法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントで補助事業の必要があると介護予防サービス・支援計画書に位置付けられたもの

2 前項に定めるもののほか、この告示において使用する用語は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別紙の地域支援事業実施要綱において使用する用語の例による。

(1) 代表者又は役員が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)及びその代表者又は役員のうちに暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)に該当するものがいないこと。

(3) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。

(4) 市税を滞納していないこと。

(5) 公序良俗に反しない団体であること。

(令7告示111・一部改正)

(1) 政治活動又は宗教活動に関するもの

(2) 営利事業又はこれに類するもの

(3) 市から同一の目的で補助金の交付を受けているもの

(1) ボランティアがサービスを提供する場合の人件費

(2) 施設整備の費用

(3) 直接要支援者等に対する支援と関係しない従業員の募集、雇用に要する費用

(4) 広告、宣伝に関する費用

(5) 飲食等に係る食糧費

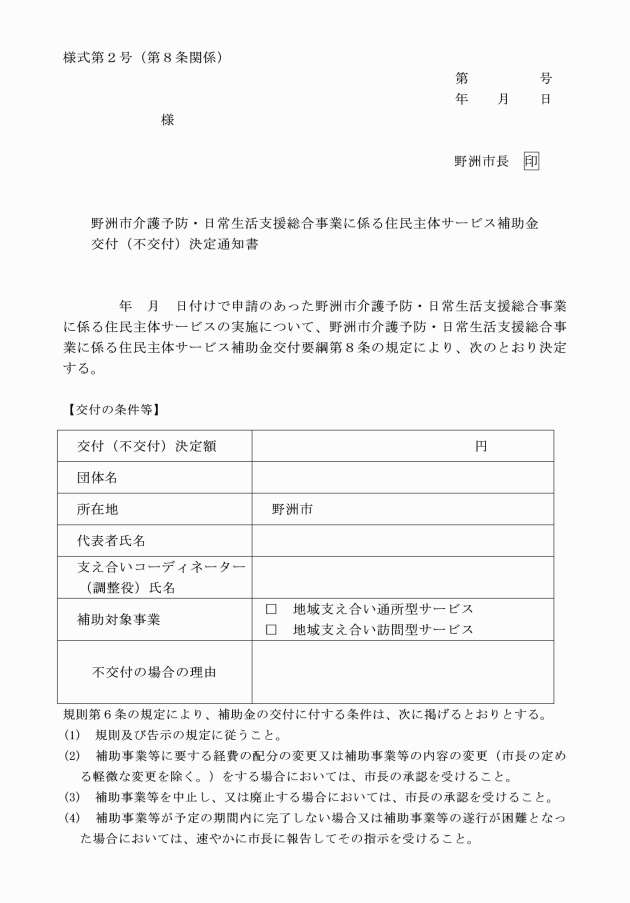

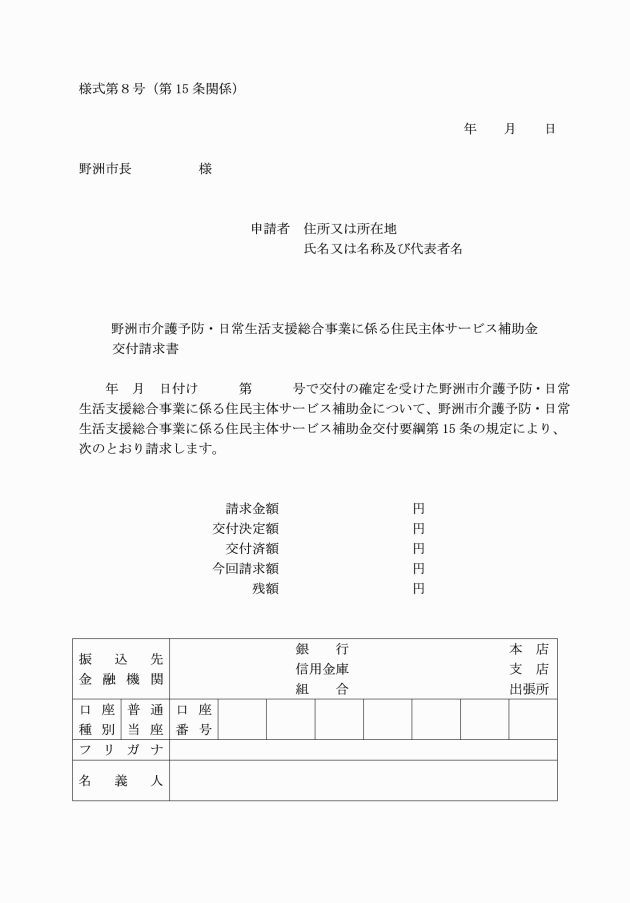

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において交付を決定する。

2 市長は、前項の規定による決定において、必要と認めたときは、当該決定に条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第9条 前条第3項の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。

(補助事業の実施)

第11条 補助事業者は、補助事業の実施に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 従事者に対し、市が実施するボランティア養成講座等の研修受講に努めるとともに、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策が講じられていること。

(2) 従事者又は従事者であったものが、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はそのものの家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置が講じられていること。

ア 当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。

イ 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

ウ 事故による賠償に備え、適切に保険に加入するとともに、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を適切に行うこと。

(4) 当該補助事業を休止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者は、当該補助事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、他の事業実施者その他ボランティア団体等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

(5) その他市長が必要と認める事項

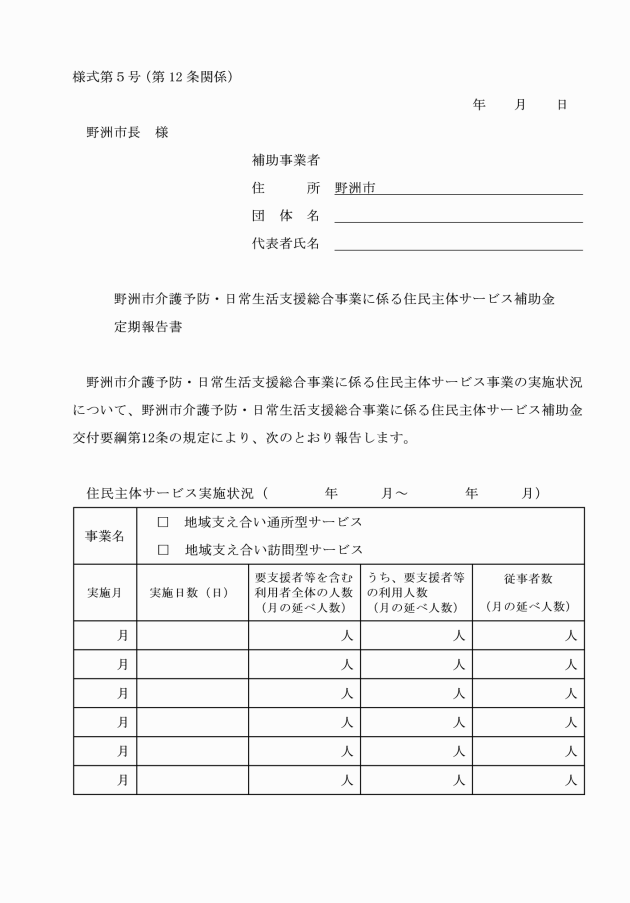

(定期報告)

第12条 補助事業者は、野洲市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス補助金定期報告書(様式第5号)により、4月から9月までの実施状況にあっては9月30日までに、10月から翌年3月までの実施状況にあっては3月31日までに市長に報告しなければならない。

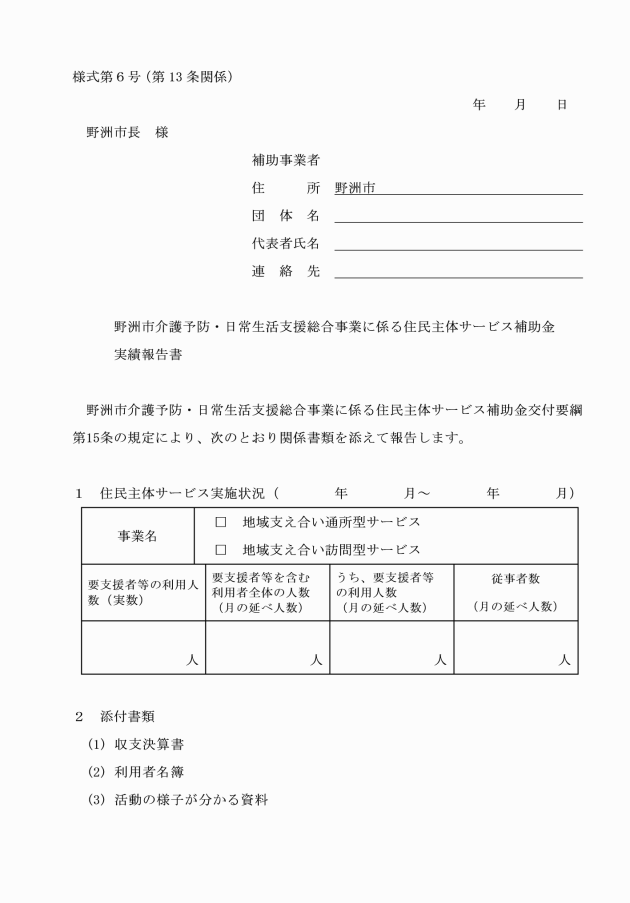

(1) 領収書等経費の支出を証する書類の写し

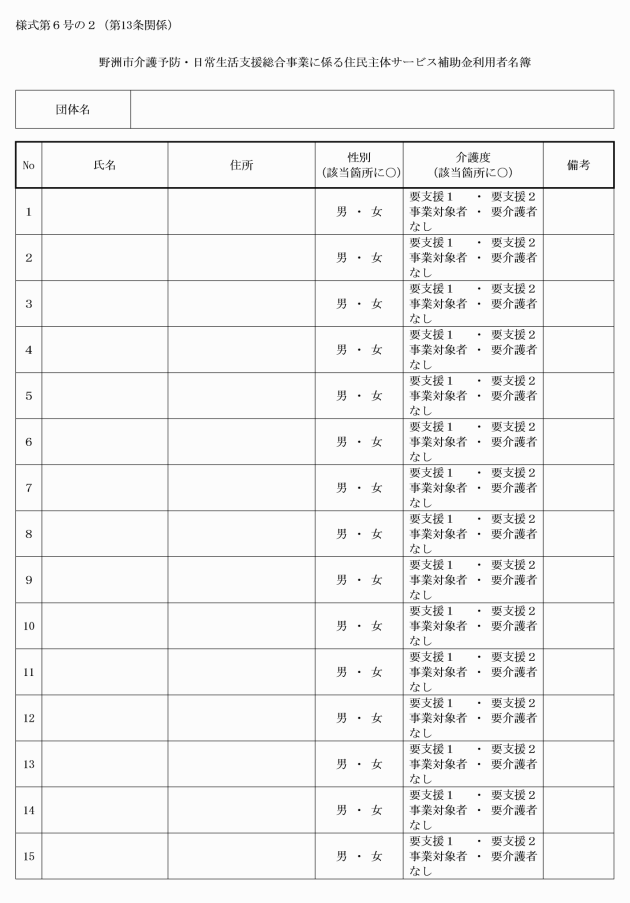

(2) 野洲市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス補助金利用者名簿(様式第6号の2)

(3) 活動の様子が分かる資料

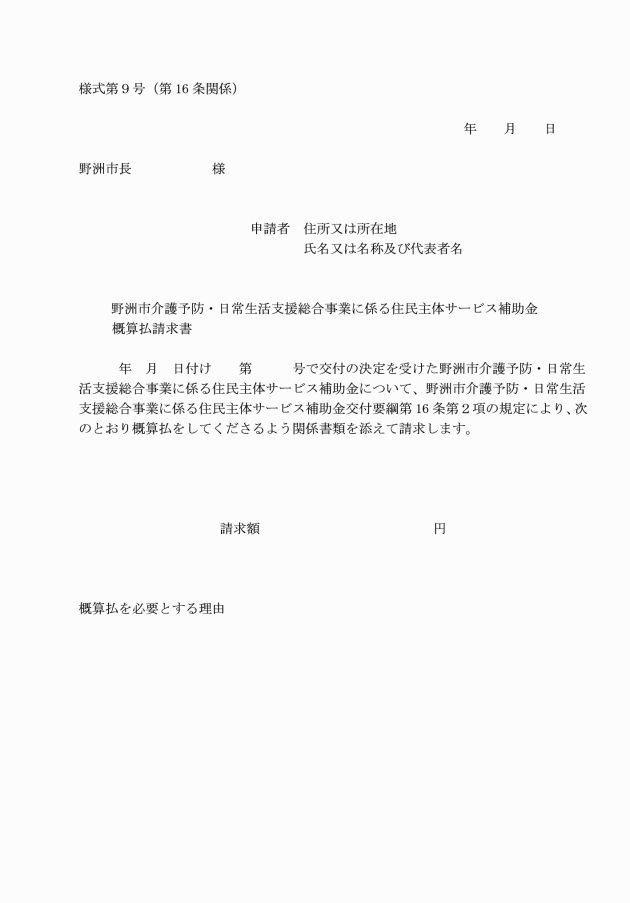

(概算払の請求)

第16条 市長が補助事業の内容により適当と認めるときは、規則第16条第2項の規定による補助金の交付については、その全部又は一部を概算払による方法により交付することができる。

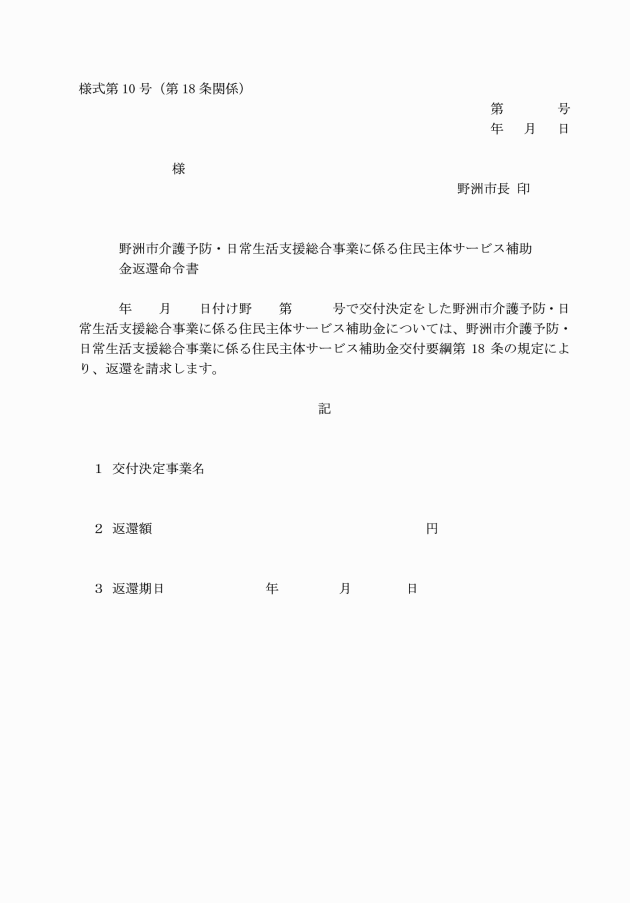

(交付の取消し)

第17条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 法令又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。

(警察への照会)

第19条 市長は、必要に応じ、申請者又は補助事業者が、第3条第2号の規定に該当するか否かを滋賀県警察本部に対して確認を行うことができる。

(財産の処分の制限)

第20条 規則第19条の規定により市長が定める財産の処分の制限を受けなくなる期間は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)のとおりとする。

(関係書類の保存期間)

第21条 この告示により補助金の交付を受けた事業に係る関係書類の保存期間は、補助金を受けた年度の翌年度から起算して5箇年度とする。

(情報の公表)

第22条 この告示に基づき申請があった住民主体サービスの内容については、原則として公表するものとする。

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

付則

この告示は、令和6年5月27日から施行する。

付則(令和7年告示第81号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

付則(令和7年告示第111号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この告示の施行前にした行為に対する処罰については、なお従前の例による。

3 この告示の施行後にした行為に対して、他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下この項において「懲役」」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

別表第1(第4条関係)

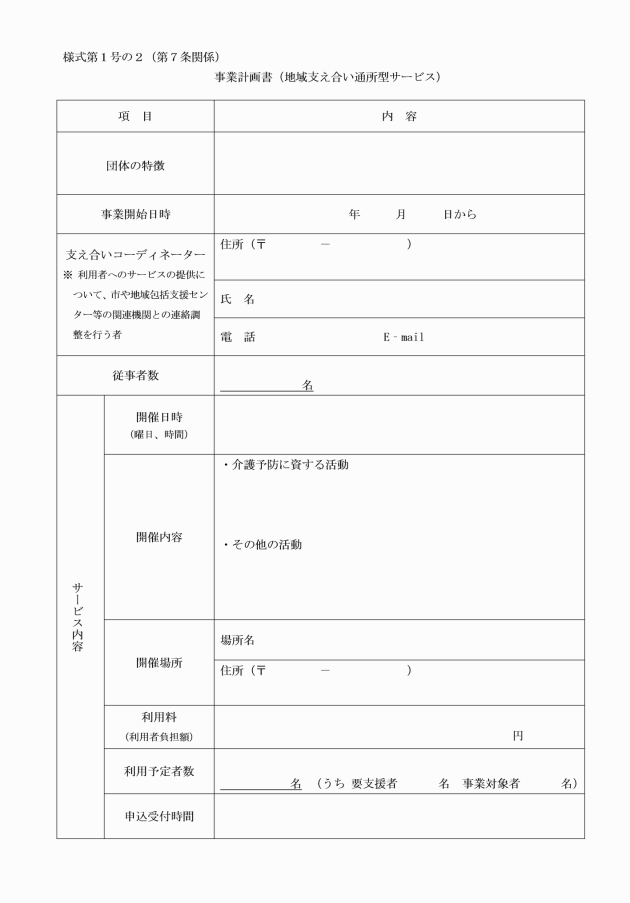

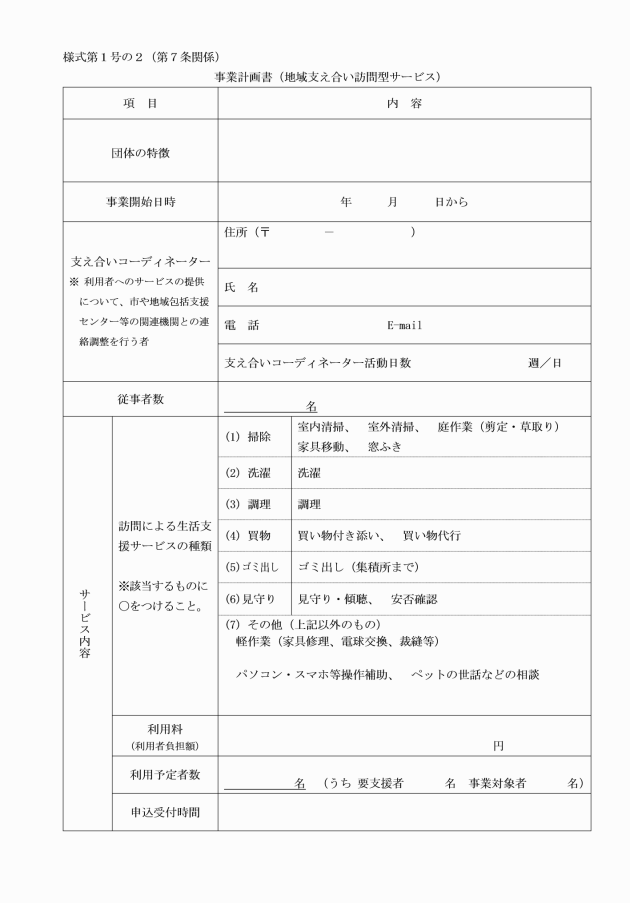

サービスの種別 | 事業内容 |

地域支え合い通所型サービス (住民主体通所型サービスB) | 運動やレクリエーションなどの介護予防に資する活動で、週に2回以上の開所で、1回当たりの開所時間は2時間以上であるもの ※ 住民主体サービスの対象者(要支援者等)の利用が5人以上であること。 |

地域支え合い訪問型サービス (住民主体訪問型サービスB) | 掃除、洗濯、調理、薬の受取等、日常生活の困りごとに対する生活支援 ※ 住民主体サービスの対象者(要支援者等)の利用が5人以上であること。 |

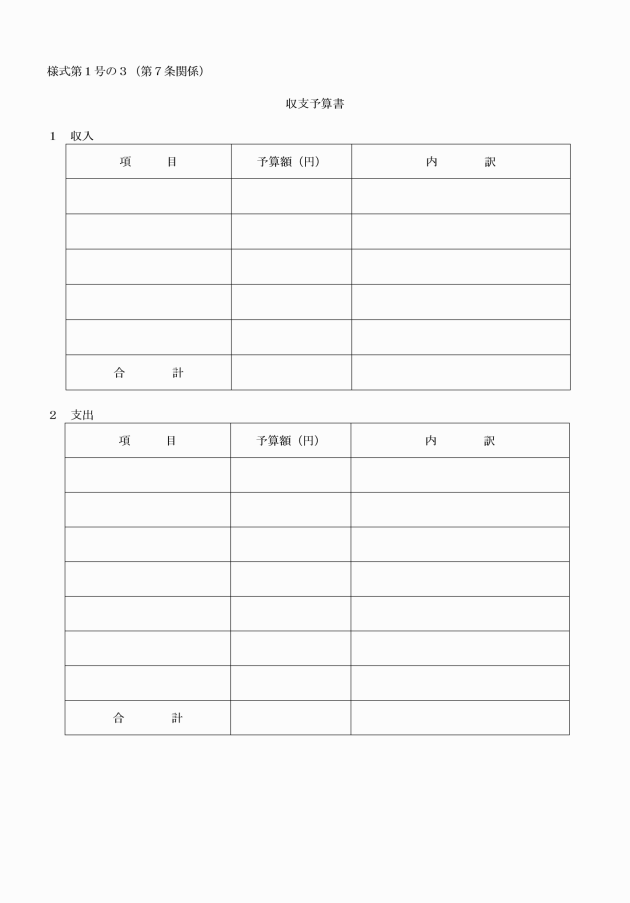

別表第2(第5条関係)

対象経費 | 内容 |

人件費 | 報酬、給料、賃金、社会保険料。ただし、サービスの利用調整に係るものに限る。 |

報償費 | 講師謝礼、ボランティア謝金 |

研修費 | 研修会受講料(資料代を含む。) |

需用費 | 消耗品費、印刷製本費、燃料費、修繕費、光熱水費、修理費 |

役務費 | 郵便料、保険料、手数料、通信運搬費 |

使用料及び賃借料 | 家賃、自動車借上料、会場使用料 |

備品購入費 | 物品の購入費 |

別表第3(第6条関係)

(令7告示81・一部改正)

種類 | 補助基準額(上限) |

地域支え合い通所型サービス (通所型サービスB) | 次の1及び2の合計とする。 1 人件費に関するもの(支え合いコーディネーター等の人件費) 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、年度途中からの事業開始の場合は、その区分の年額を12で除して得た額に月初めから活動した月数を乗じて得た額とする。 (1) 活動日が週2日の場合 年額249,600円 (2) 活動日が週3日の場合 年額374,400円 (3) 活動日が週4日の場合 年額499,200円 (4) 活動日が週5日の場合 年額624,000円 なお、共生社会の観点から、利用者以外の者への支援を行う場合は、支援の対象の半数以上が利用者であれば、上記のとおり補助する。 また、利用者が支援の対象の半数を下回った場合は、上記に定める金額のうち補助対象経費の1割を対象に、利用者とそれ以外を按分し補助する。 2 事務費に関するもの 補助金の額は、次に掲げるとおりとし、実支出額と比較して少ない方の額とする。ただし、年度途中からの事業開始の場合は、年額にあっては当該年額を12で除して得た額(1円未満は、切捨て)に月初めから活動した月数を乗じて得た額(消耗品費を除く。)と、月額にあっては月初めから活動した月の月数を乗じて得た額とする。 (1) 消耗品費 年額54,000円 (2) 報償費 年額100,000円 (3) 保険料 送迎に係る車両保険料(個人所有車両に係る個人名義の自動車保険料を除く。) 年額400,000円 (4) ボランティア活動に係る経費のうち次のもの 年額100,000円(アとイの合計額) ア ボランティア個人に係る活動保険料 イ 送迎に係る燃料費実費相当額 (5) 自動車借上料 月額25,000円 (6) 家賃 月額20,000円 (7) 上記(1)から(6)までに係る経費以外 月額10,000円 |

地域支え合い訪問型サービス (訪問型サービスB) | 次の1及び2の合計とする。 1 人件費に関するもの(支え合いコーディネーター等の人件費) 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、年度途中からの事業開始の場合は、その区分の年額を12で除して得た額(1円未満は、切捨て)に月初めから活動した月数を乗じて得た額とする。 (1) 活動日が週2日の場合 年額665,600円 (2) 活動日が週3日の場合 年額998,400円 (3) 活動日が週4日の場合 年額1,331,200円 (4) 活動日が週5日の場合 年額1,664,000円 なお、共生社会の観点から、利用者以外の者への支援を行う場合、支援の対象の半数以上が利用者であれば、上記のとおりの補助を行う。 また、利用者が支援の対象の半数を下回った場合、上記に定める金額のうち補助対象経費の1割を対象に、利用者とそれ以外を按分し補助する。 2 事務費に関するもの 補助金の額は、次に掲げるとおりとし、実支出額と比較して少ない方の額とする。ただし、年度途中からの事業開始の場合は、年額にあっては当該年額を12で除して得た額(1円未満は、切捨て)に月初めから活動した月数を乗じて得た額(消耗品費を除く。)と、月額にあっては月初めから活動した月の月数を乗じて得た額とする。 (1) 消耗品費 年額60,000円 (2) 報償費 年額100,000円 (3) 保険料 付添い支援のための車両保険料(個人所有車両に係る個人名義の自動車保険料を除く。) 年額400,000円 (4) ボランティア活動に係る経費のうち次のもの 年額100,000円(アとイの合計額) ア ボランティア個人に係る活動保険料 イ 付添い支援に係る燃料費実費相当額 (5) 自動車借上料 月額50,000円 (6) 消耗品費、報償費、保険料及びボランティア活動に係る経費以外 月額10,000円 |