○野洲市通所型サービスB開設のための空き家活用モデル支援事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、空き家を地域の有効な資源として捉え、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号ロに規定する介護予防・日常生活支援総合事業の第1号通所事業のうち、介護予防・生活支援サービス事業における住民主体の通所型サービス事業(以下「通所型サービスB」という。)を開設し、公益性の高い施設として地域活性化を図る優れた活用方法を提案する者が事業の実施のために行う改修工事等の経費に対し、予算の範囲内において野洲市通所型サービスB開設のための空き家活用モデル支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

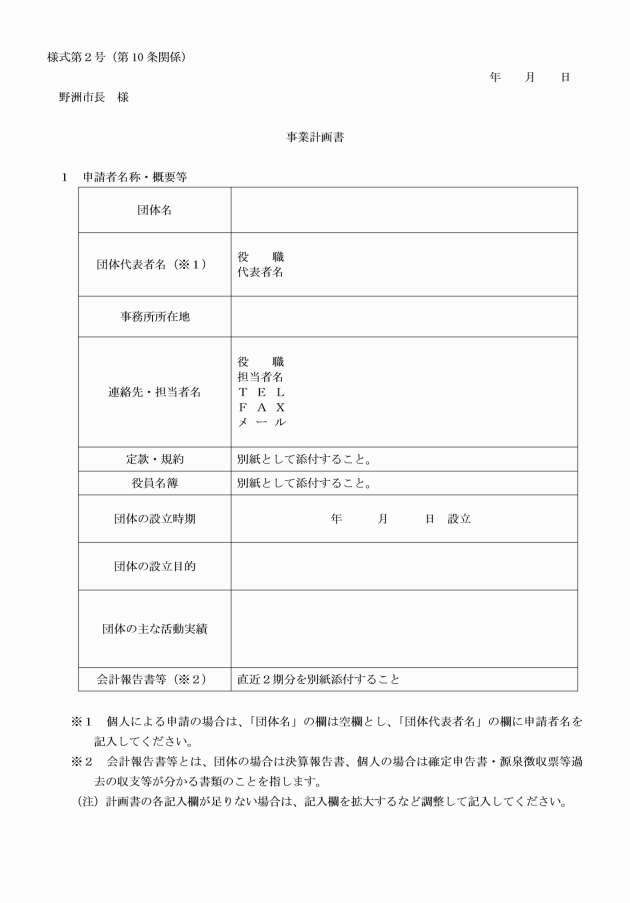

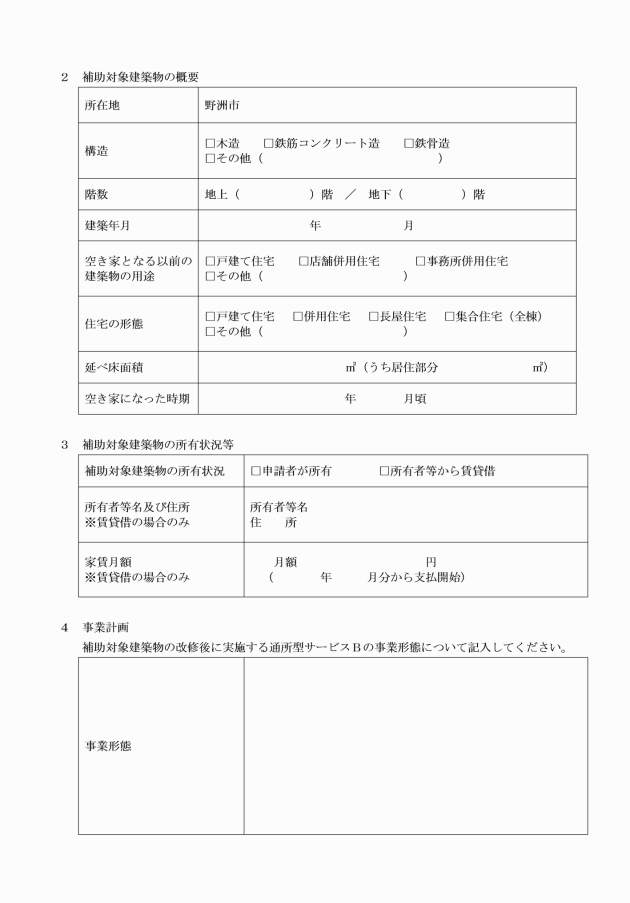

(1) モデル事業 別に設置する野洲市通所型サービスB開設のための空き家活用モデル支援事業プロポーザル審査委員会(第11条第1項において「審査会」という。)による審査を踏まえ、地域の活性化に資する先進的な空き家の活用モデルとして市長が認めた事業をいう。

(2) 空き家 市内に存する居住又は店舗の用に供していた建築物で、1年以上居住し、又は使用されておらず、賃貸用又は売却用として流通していない建築物をいう。

(3) 公益性の高い施設 通所型サービスBを開設し、及び10年以上の継続的な活用が提案される施設であって、次のいずれかに該当する施設をいう。

ア 子育て支援及び高齢者の居場所づくりに資する施設

イ 自治会等の活動拠点及び多世代交流施設

ウ 共同仕事場(複数の利用者が、各々の独立した仕事を共同で利用する場)に資する施設

エ 地域活性化に資する観光交流施設

(4) 所有者等 空き家の所有者又はその相続人をいう。

(5) 改修工事等 モデル事業の実施に必要な工事等をいう。

(補助対象建築物)

第3条 補助の対象となる空き家(以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 土砂災害特別警戒区域以外の区域に存在するものであること。

(2) 過去に同類の補助金の交付を受けていないものであること。

(3) 改修工事等を行う同一の部分に対して国又は地方公共団体から補助を受けて工事を行っていないもの及び当該改修工事等に補助金以外の補助を受ける予定がないものであること。

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に照らして利用に供する建物として適当と認められるものであること。

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける店舗でないこと。

(6) 国又は地方公共団体が所有する建築物でないこと。

(7) 不動産業を営む者又はこれと同等と認められる者が所有する建築物でないこと。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するもので、補助対象建築物を改修し、モデル事業の目的で空き家活用を行う者とする。

(1) 補助対象建築物の所有者。ただし、補助対象建築物の所有者、補助対象建築物の所有者の1親等の親族又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)(法人が所有する場合にあっては、その代表者等をいう。以下この条において同じ。)が居住する目的の場合は対象としない。

(2) 補助対象建築物を賃借又は購入しようとする者。ただし、補助対象建築物の所有者、補助対象建築物の所有者の1親等の親族又は配偶者が居住する目的で、賃借又は購入しようとする場合は対象としない。

(3) 補助対象建築物の所有者から当該建築物を借り受け、モデル事業の目的で空き家活用を行う者に賃貸しようとする者。ただし、補助対象建築物の所有者、補助対象建築物の所有者の1親等の親族又は配偶者が居住する目的で、賃貸しようとする場合は、対象としない。

2 補助対象者は、ホームページ、市の広報等への掲載において事例として紹介することについてあらかじめ了承しなければならない。

3 前項に基づく了承について、補助対象者が補助対象建築物の所有者と異なる場合は、あらかじめ所有者の同意を得なければならない。ただし、補助対象者が補助対象建築物を購入しようとする場合は、この限りでない。

(1) 市税の滞納のある者

(2) 野洲市暴力団排除条例(平成23年野洲市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員並びにこれらのものと密接な関係にあると認められる者

(3) その他市長が不適切と認める者

(関係権利者の同意)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の実施に係る当該建築物の所有者の同意を得なければならない。

2 前項に規定する建築物の所有者の同意を得る場合であって、補助対象建築物における所有者が複数いるときは、全員の同意を得なければならない。

(補助対象工事等)

第6条 補助の対象となる工事等(以下「補助対象工事等」という。)は、次に掲げる工事等のうち、補助対象建築物となる空き家の取得、移転、増築又は改築に必要なものとする。

(1) 設計及び監理

(2) 台所、浴室、洗面所及び便所の改修のうち必要なもの

(3) 給排水、電気及びガスの設備の改修のうち必要なもの

(4) 壁紙及び床の仕上げ等の内装の改修

(5) 屋根、外壁等の外装の改修

(6) 段差解消、手すりの設置又は開口幅確保等、バリアフリー化の改修

(7) 耐震診断及び耐震改修

(8) 家屋内整理等作業(家具等の運搬、一般廃棄物処理業者等による不要物の廃棄手数料、ハウスクリーニング、除草等)

(9) その他市長が必要と認めるもの

(補助対象工事等の施工業者)

第7条 補助対象工事等を施工する者は、原則として市内に本店、支店、営業所、事務所その他これに類する施設を有する個人事業主又は法人に限るものとする。ただし、特別の事由がある場合や、申請者が自ら施工する場合は、この限りでない。

(補助対象経費)

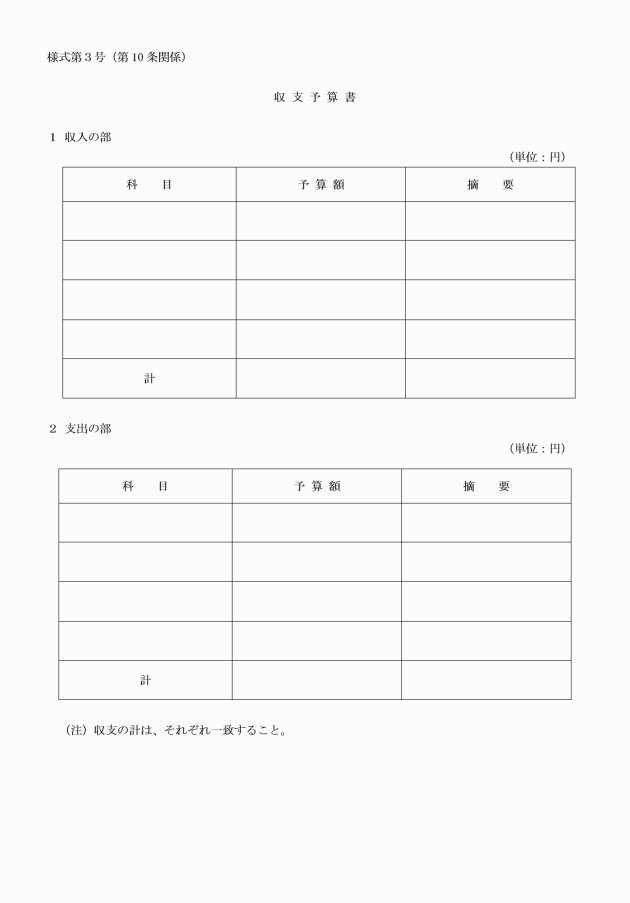

第8条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象工事等に要する費用並びに補助対象建築物の取得費用及び空き家活用のための準備、調整等に要する経費とする。

(補助金の額)

第9条 補助金の額は、前条の補助対象経費の合計額に5分の4を乗じて得た額とし、7,000,000円を上限とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

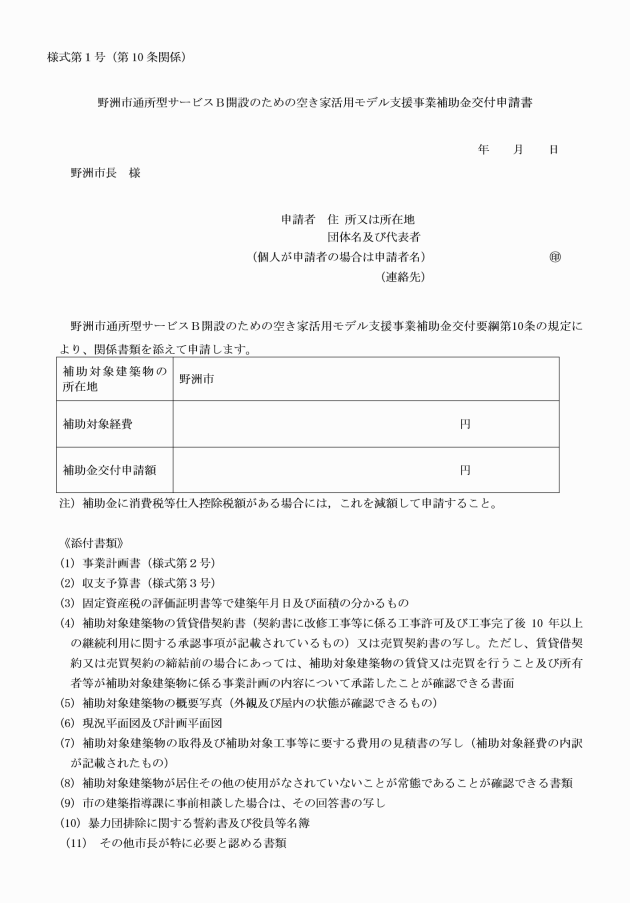

(1) 固定資産税の評価証明書等で建築年月日及び面積の分かるもの

(2) 補助対象建築物の賃貸借契約書(契約書に改修工事等に係る工事許可及び工事完了後10年以上の継続利用に関する承認事項が記載されているもの)又は売買契約書の写し。ただし、賃貸借契約又は売買契約の締結前の場合にあっては、補助対象建築物の賃貸又は売買を行うこと及び所有者等が補助対象建築物に係る事業計画の内容について承諾したことが確認できる書類

(3) 補助対象建築物の概要写真(改修工事等着手前の外観及び屋内の状態が確認できるもの)

(4) 現況平面図及び計画平面図

(5) 補助対象建築物の取得及び補助対象工事等に要する費用の見積書の写し(補助対象経費の内訳が記載されたもの)

(6) 補助対象建築物が居住その他の使用がなされていないことが常態であることが確認できる書類

(7) 市の建築指導担当課に事前相談した場合は、その回答書の写し

(8) 暴力団排除に関する誓約書及び役員等名簿

(9) その他市長が特に必要と認める書類

2 申請者は、前項に規定する補助金の交付の申請に当たり、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

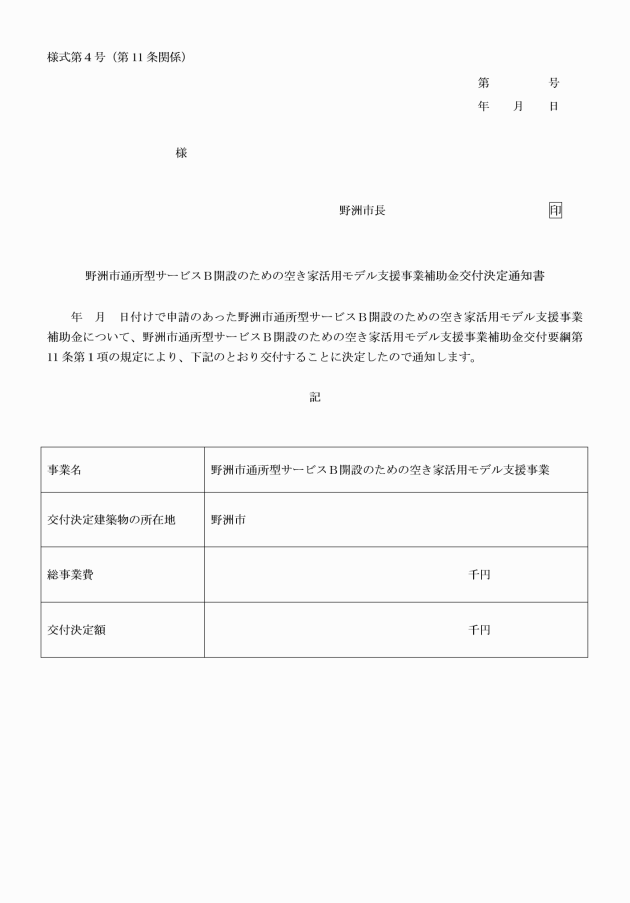

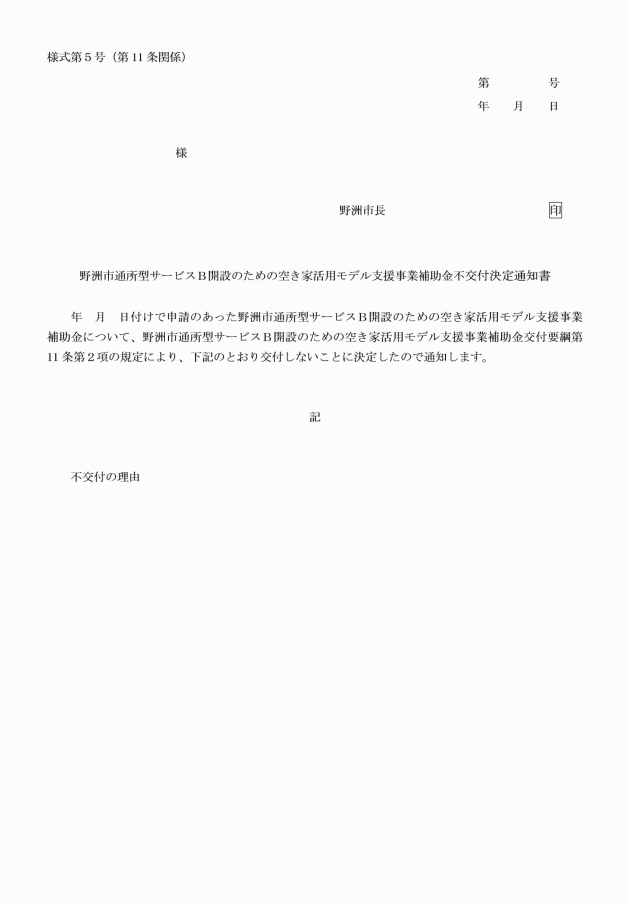

2 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、申請者に対し、野洲市通所型サービスB開設のための空き家活用モデル支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

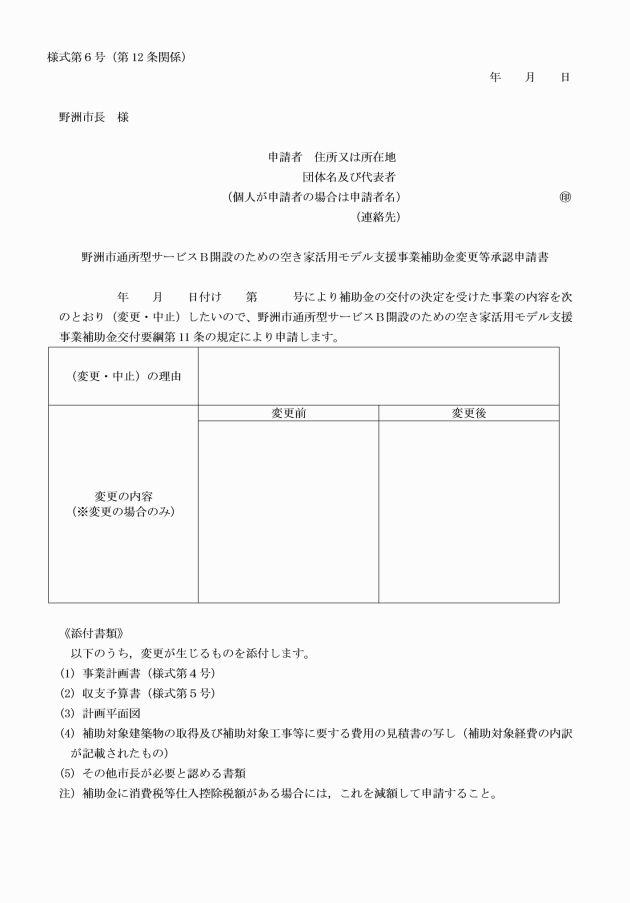

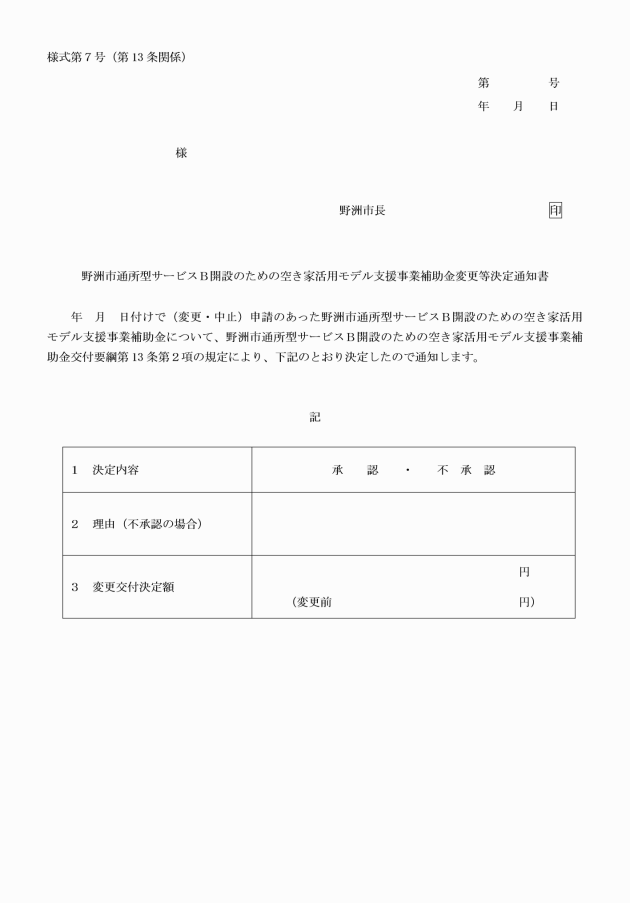

(1) モデル事業の目的に変更をもたらすものではなく、かつ、交付決定者の自由な創意により、より能率的な補助対象工事等の変更

(2) モデル事業の目的及び補助対象工事等に直接関わりがない事業計画の細部変更

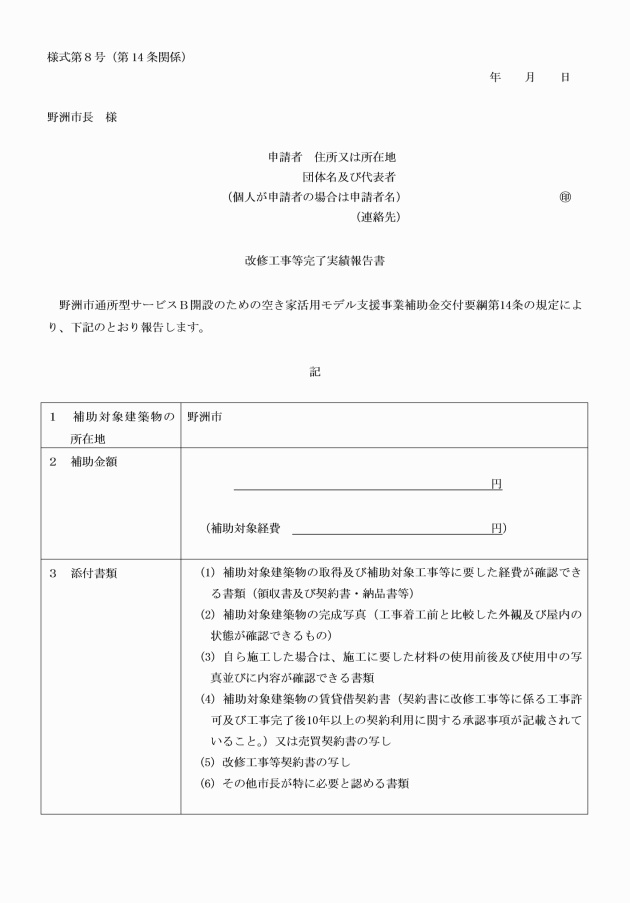

(1) 補助対象建築物の取得及び補助対象工事等に要した経費が確認できる書類

(2) 補助対象建築物の完成写真(改修工事等着手前と比較した外観及び屋内の状態が確認できるもの)

(3) 補助対象工事等を自ら施工した場合は、施工に要した材料の使用前後及び使用中の写真並びに内訳が確認できる書類

(4) 補助対象建築物の賃貸借契約書又は売買契約書の写し

(5) 改修工事等契約書の写し

(6) その他市長が特に必要と認める書類

2 前項の実績報告書を提出する者のうち、第10条第3項ただし書の規定により申請をしたものは、補助金の交付決定額について消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかになった場合は、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。

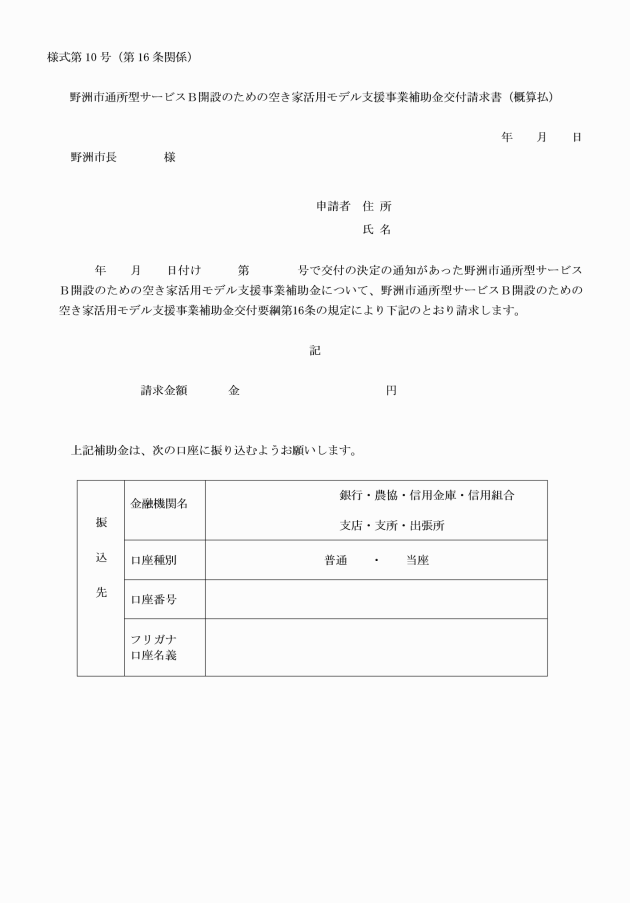

(補助金の交付)

第17条 市長は、前条の請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。

2 この補助金は、規則第16条第2項の規定に基づき、概算払により交付することができるものとする。

(経営指導の継続)

第18条 交付決定者は、モデル事業が営利目的の場合は、補助対象工事等完了後10年間において、概ね1年ごとに、野洲市健康福祉部高齢福祉課及び野洲市社会福祉協議会の指導を積極的に受け、モデル事業の長期的運営に努めなければならない。

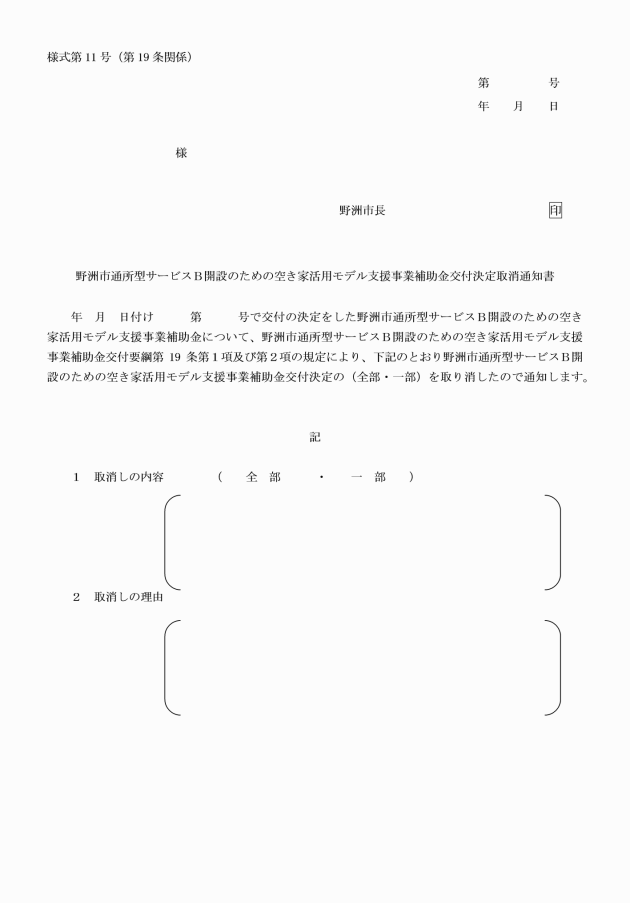

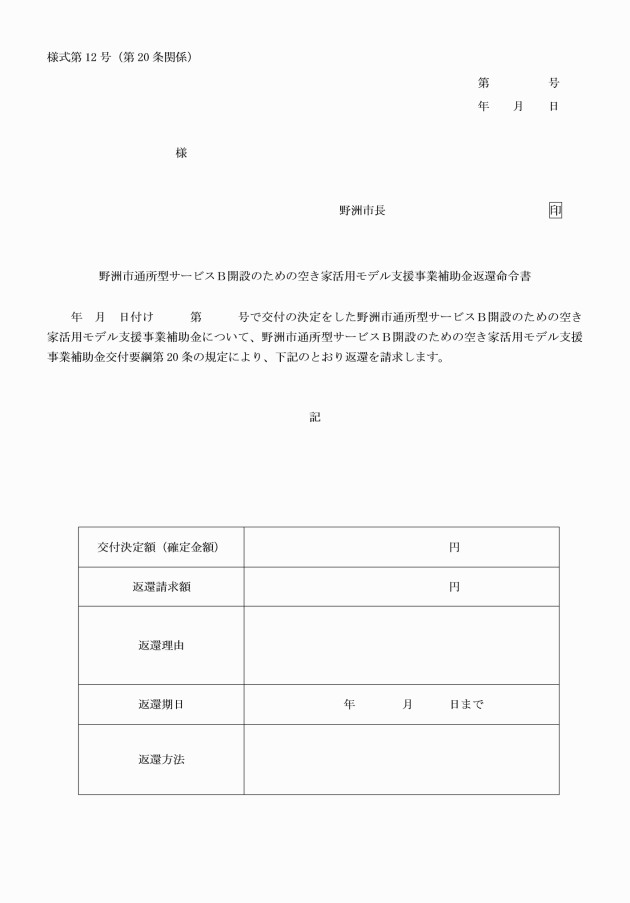

(交付決定の取消し)

第19条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) モデル事業の運用開始日から10年を経過するまでの期間に事業の廃止又は休止をしたとき。

(4) この告示の規定に違反したとき。

(5) その他市長が適当でないと認めたとき。

(市の関与)

第21条 補助対象建築物及びその敷地に係る賃貸借契約並びに賃貸借期間中及び期間満了後における手続等は、補助対象者と所有者等の責任の下で行い、何らかの紛争が生じても補助対象者と所有者等が誠意をもって解決するものとし、市はこれに関与しないものとする。

(報告)

第22条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し、モデル事業に関する報告を求めることができる。

(安全性の配慮等)

第23条 申請者は、建築物の改修後において利用上の安全性に支障がないよう計画するものとする。

2 昭和56年5月31日以前に着工された建築物に係る申請者は、耐震改修を行う等、耐震性に配慮するよう努めなければならない。

(その他)

第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

付則

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。