○野洲市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年2月1日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙。以下「国通知」という。)に基づき、伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦、子育て世帯等の経済的な負担の軽減を図るため実施する野洲市出産・子育て応援給付金事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 事業に基づき支給する野洲市出産・子育て応援給付金(以下「出産・子育て応援給付金」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 出産応援給付金

(2) 子育て応援給付金

(支給対象者)

第3条 出産応援給付金の支給の対象となる者(以下「出産給付金支給対象者」という。)は、出産応援給付金の申請の時点で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳(第3項において「住民基本台帳」という。)に記録されている者であって、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 令和5年2月1日(以下「事業開始日」という。)から令和7年3月31日までの間に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日から事業開始日の前日までに出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していたものに限る。)

(3) 令和4年4月1日から事業開始日の前日までに妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号の規定に該当する者を除く。)

3 子育て応援給付金の支給対象となる者(以下「子育て給付金支給対象者」という。)は、子育て応援給付金の申請の時点で住民基本台帳に記録されている者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者であり、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある者及びストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、更に反復してつきまとい等をされるおそれがあるものとして支援の必要性を確認した対象者である場合で市長が適当と認めたものは、この限りでない。)であって、次に掲げる児童を養育するものとする。ただし、同一の児童に係る子育て給付金支給対象者が2人以上いる場合は、そのうちのいずれか1人に対し子育て応援給付金を支給した場合は、そのもの以外の子育て給付金支給対象者に対し子育て応援給付金は支給しない。

(1) 事業開始日から令和7年3月31日までの間に出生した児童であって、市内に住所を有する者

(2) 令和4年4月1日から事業開始日の前日までに出生した児童であって、日本国内に住所を有する者

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(令7告示38・一部改正)

(給付金の額)

第4条 出産・子育て応援給付金の額は、次のとおりとする。

(1) 出産応援給付金 妊娠1回につき50,000円

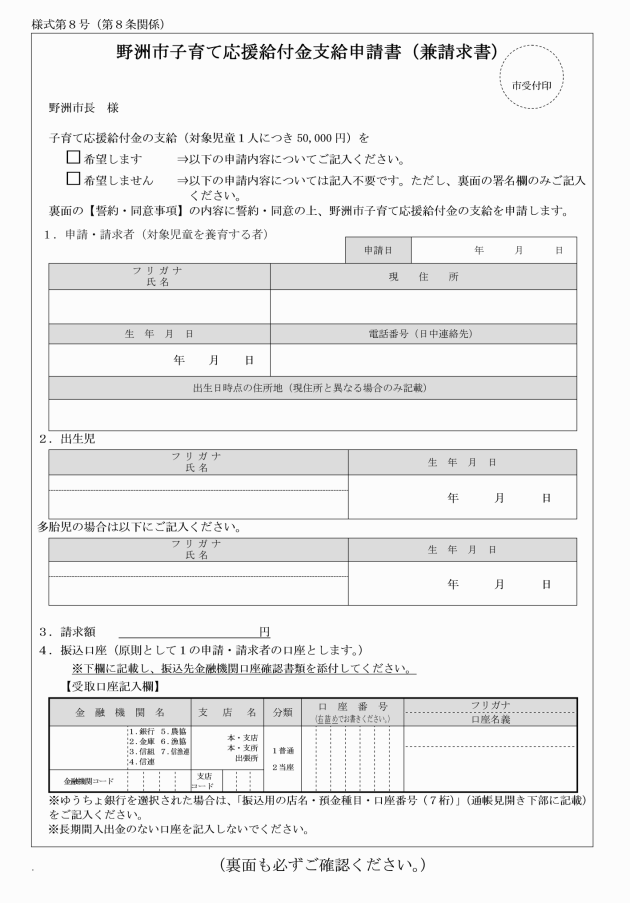

(2) 子育て応援給付金 児童1人につき50,000円

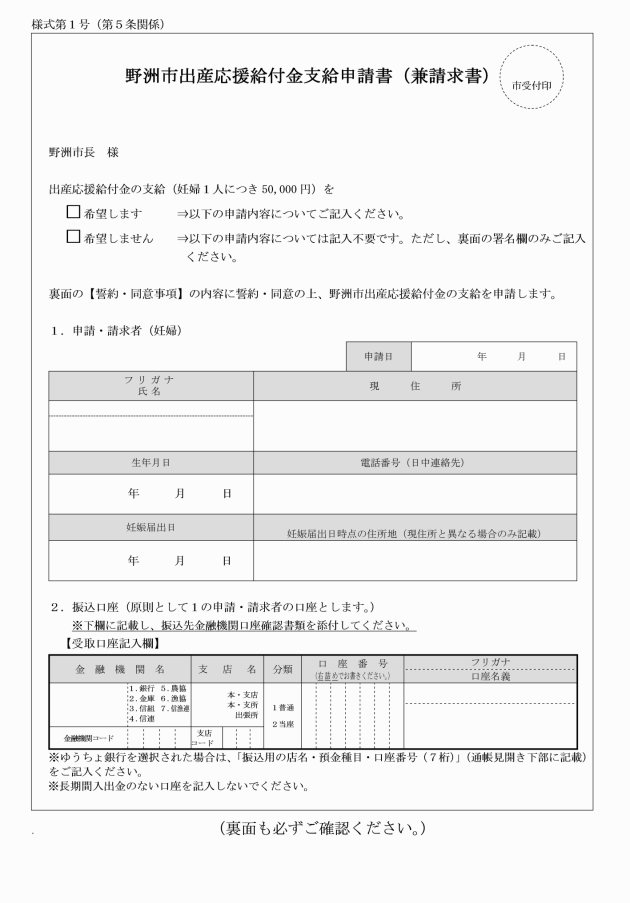

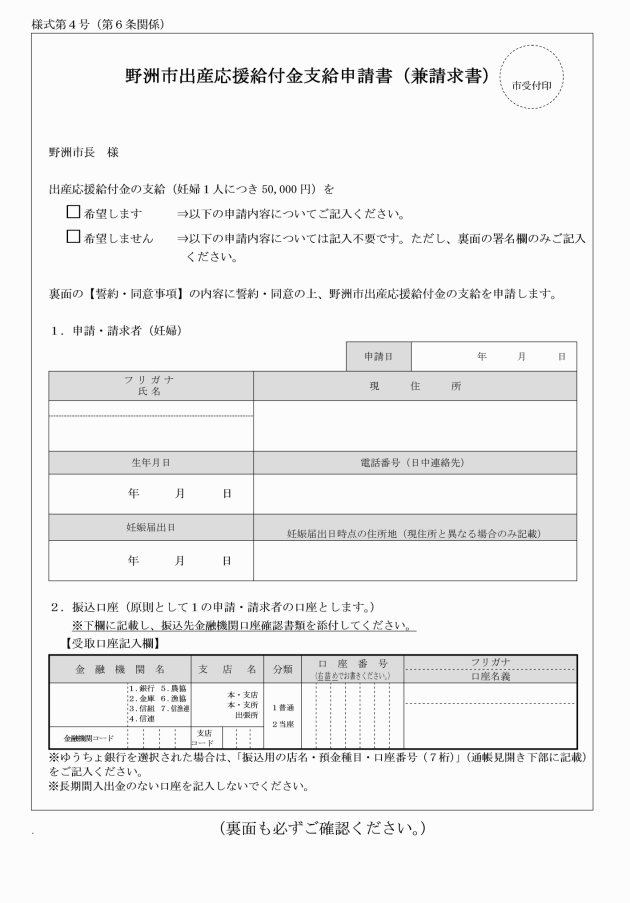

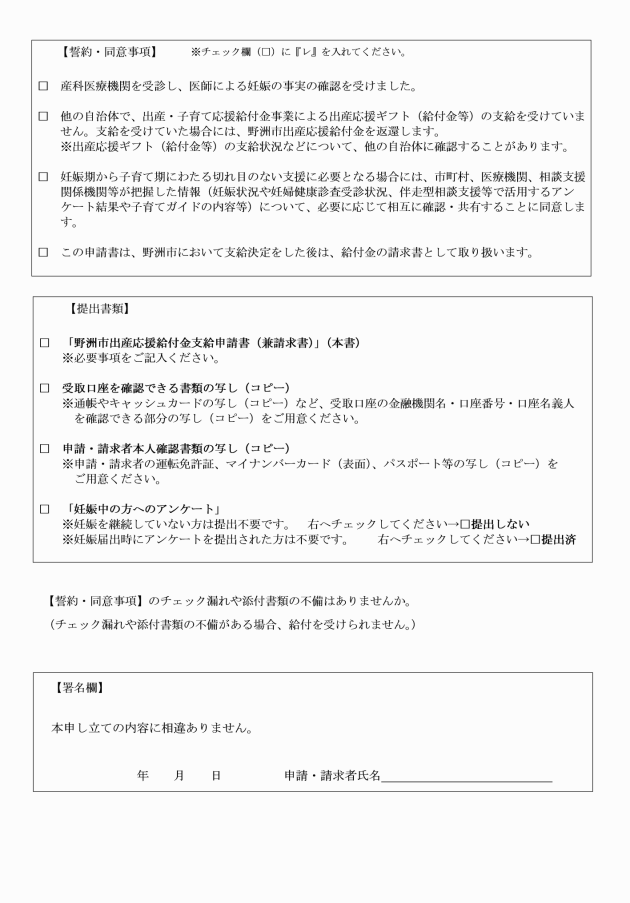

(出産給付金支給対象者に対する支給方法)

第5条 出産応援給付金の支給を受けようとする第3条第1項第1号の規定に該当する出産給付金支給対象者(以下この条において「申請者」という。)は、野洲市出産応援給付金支給申請書(兼請求書)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、妊娠の届出をし、かつ、妊娠の届出時に母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項に規定するこども家庭センター(次項において「センター」という。)の面談を受けた後、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)で国通知別添2の第2のⅠに基づく給付を受けていない旨の申告をするとともに、市が出産応援給付金の適切な支給のために関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについて同意しなければならない。

2 前項後段の規定にかかわらず、申請の前に流産又は死産をした者は、妊娠の届出時に母子保健法第22条第1項に規定するセンターの面談をすることを要しない。

5 市長は、前項の審査を行うに当たっては、必要に応じて産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等の方法により、これを行うものとする。

6 市長は、必要に応じて申請者に公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認を行うことができる。

(令6告示100・令7告示38・一部改正)

(1) 申請前に流産又は死産をした場合 前項に規定するアンケートの提出が不要

4 前項ただし書の場合において、令和6年3月1日以後の申請は、認めないものとする。

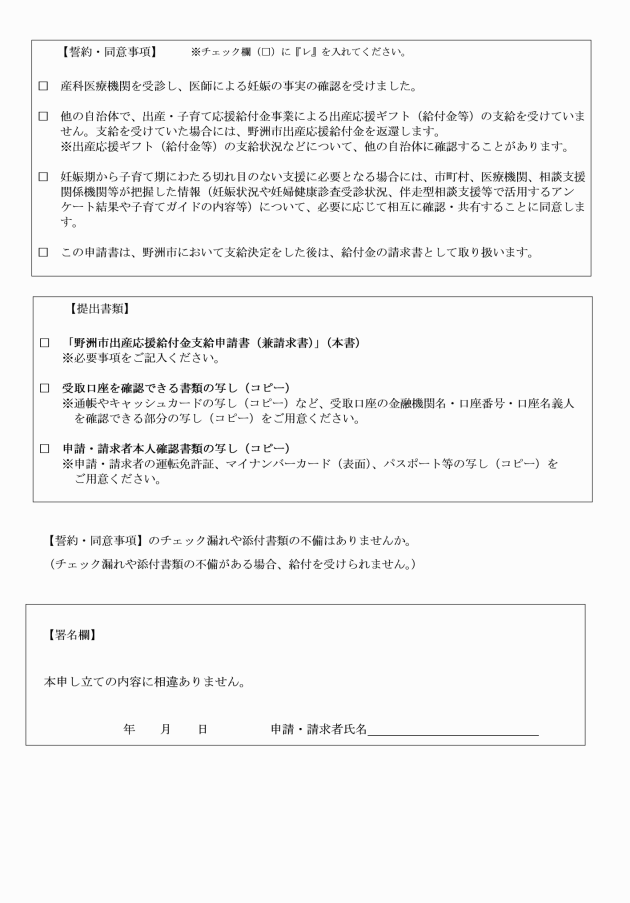

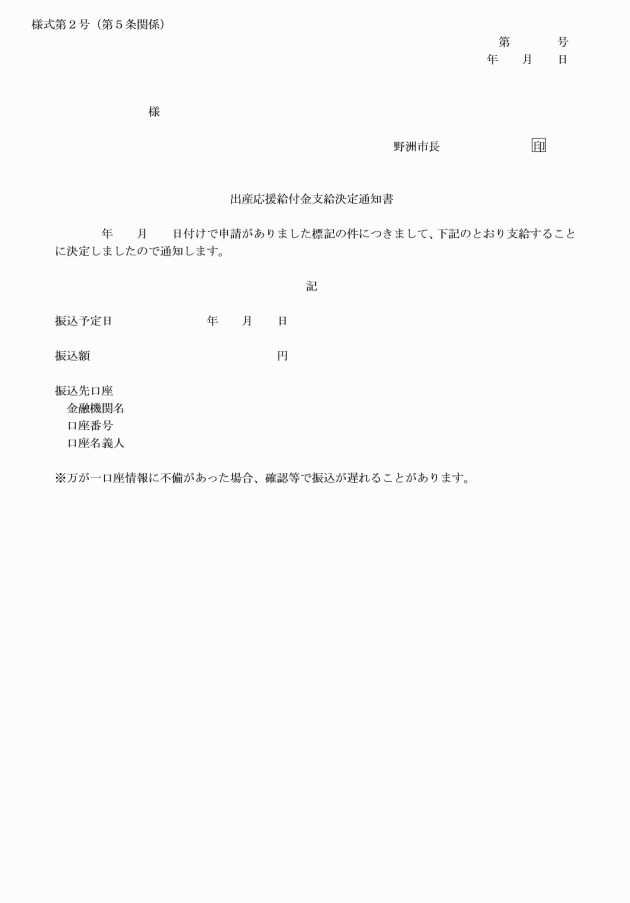

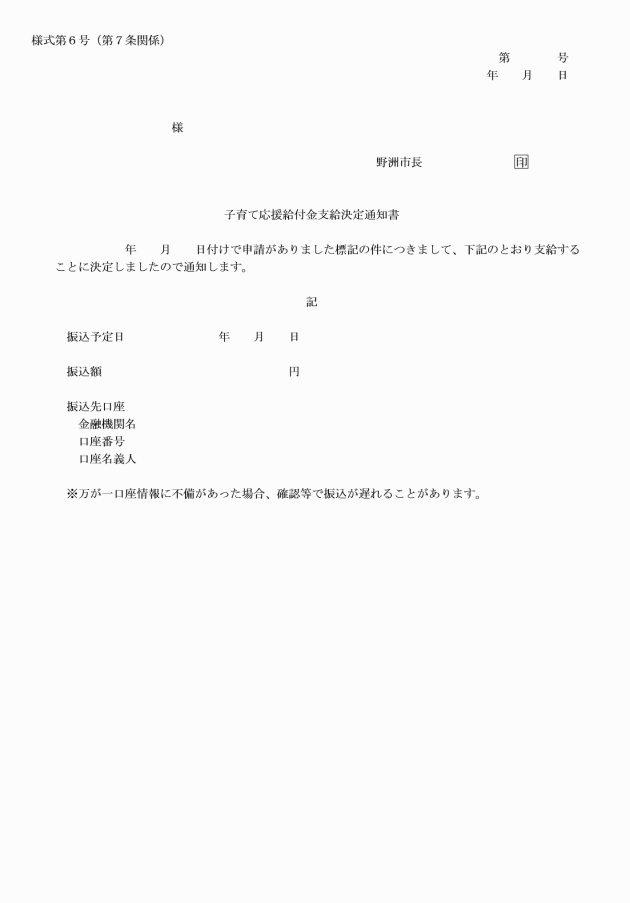

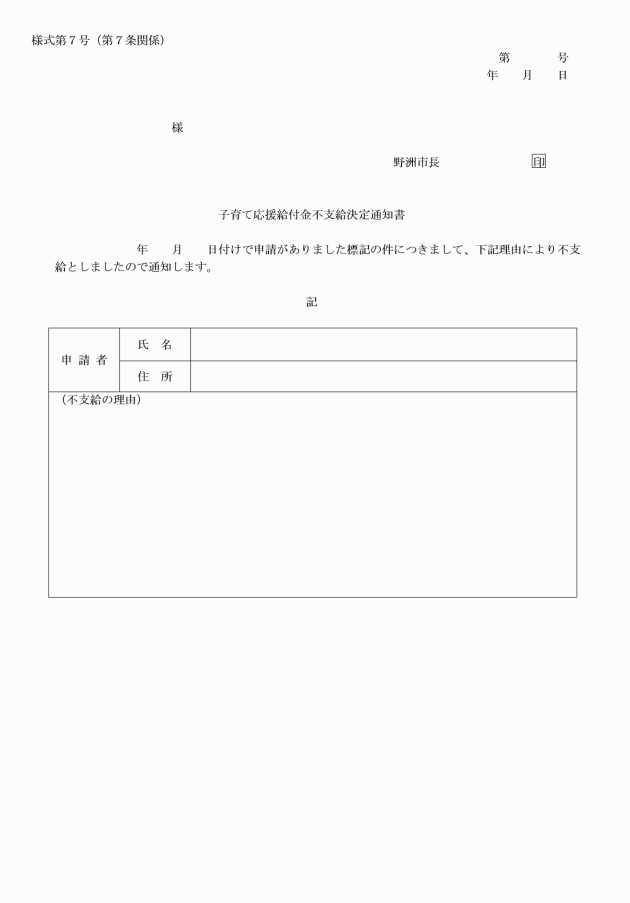

5 市長は、第1項の規定による申請を受けた場合は、審査の上、出産応援給付金を支給することが適切と認めたときは野洲市出産・子育て応援給付金支給決定通知書により当該申請者に通知した上で出産応援給付金の支給を行うものとし、適当でないと認めたときは野洲市出産・子育て応援給付金不支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

6 市長は、前項の審査を行うに当たっては、必要に応じて妊娠の届出状況を確認すること等の方法により、これを行うものとする。

7 市長は、必要に応じて申請者に公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認を行うことができる。

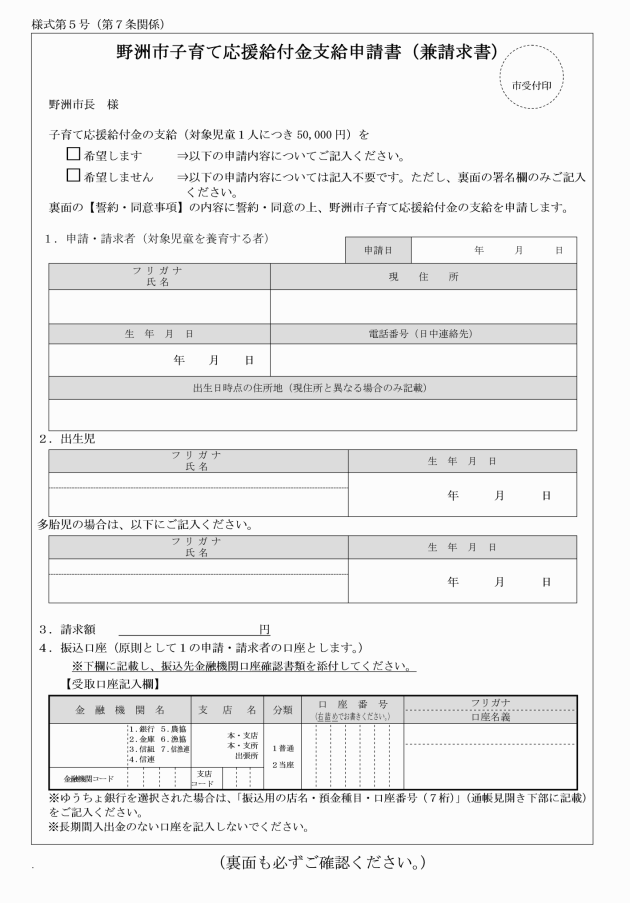

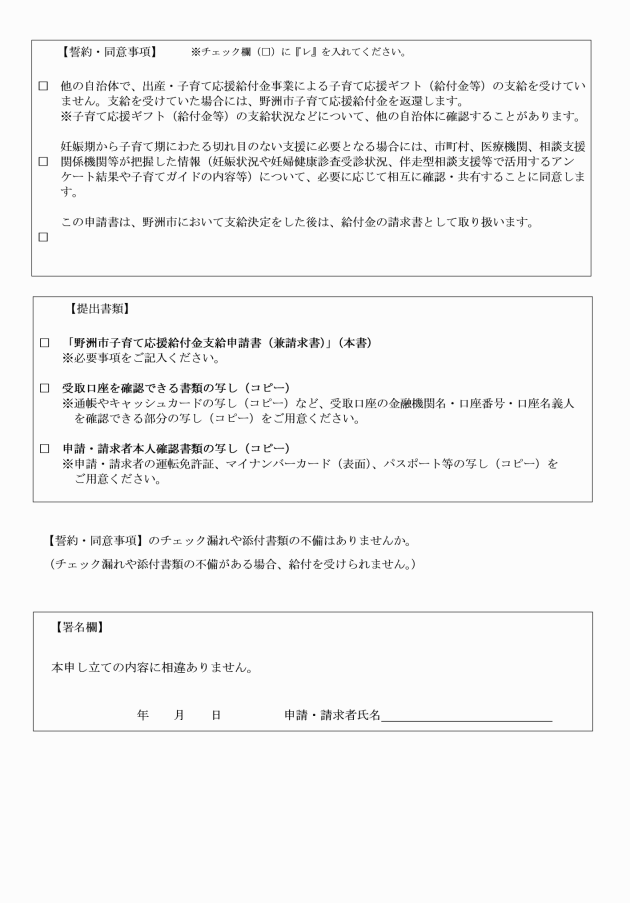

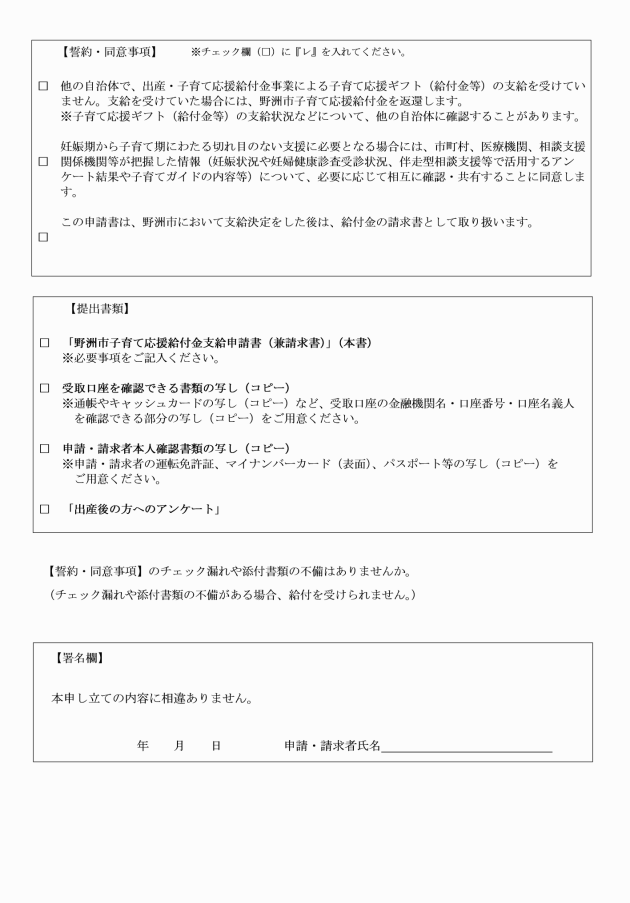

2 前項後段の規定にかかわらず、申請の前に子育て応援給付金の対象となる児童が死亡した申請者は、出生後の事業実施期間に面談をすることを要しない。

4 前項ただし書の場合において、子育て応援給付金の対象となる児童が1歳に達する日後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)又は令和8年3月30日までのいずれか早い期日以後の支給の申請は、認めないものとする。

6 市長は、前項の審査を行うに当たっては、必要に応じて子育て応援給付金の対象となる児童の養育の事実を確認すること等の方法により、これを行うものとする。

7 市長は、必要に応じて申請者に公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認を行うことができる。

(令6告示100・令7告示38・一部改正)

4 前項ただし書の場合において、令和6年3月1日以後の申請は、認めないものとする。

5 市長は、第1項の規定による申請を受けた場合は、審査の上、子育て応援給付金を支給することが適切と認めたときは野洲市出産・子育て応援給付金支給決定通知書により当該申請者に通知した上で子育て応援給付金の支給を行うものとし、適切でないと認めたときは野洲市出産・子育て応援給付金不支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

6 市長は、前項の審査を行うに当たっては、必要に応じて子育て応援給付金の対象となる児童の養育の事実を確認すること等の方法により、これを行うものとする。

7 市長は、必要に応じて申請者に公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認を行うことができる。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、出産・子育て応援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正な手段により出産・子育て応援給付金の支給を受けた者に対し、当該支給を受けた出産・子育て応援給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 出産・子育て応援給付金の給付を受ける権利は、これを譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

付則(令和6年告示第100号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

付則(令和7年告示第38号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。