○野洲市職員のハラスメント防止等に関する規程

令和4年4月11日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント並びに妊娠、出産及び育児に関するハラスメント並びに介護に関するハラスメントの防止その他ハラスメント(以下これらを単に「ハラスメント」という。)に起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めることにより、職員が個人として尊重され、相互に快適に働くことができる職場環境の構築を実現することを目的とする。

(令6訓令17・一部改正)

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(2) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、出張先、勤務時間外の会席その他実質的に職務の延長にあると判断されるものを含む。

(3) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(4) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的又は身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳又は勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(5) モラル・ハラスメント 倫理又は常識を逸脱した嫌がらせ行為、いじめ等の言動をいい、言葉、態度等、目に見えない暴力で相手を追い詰める行為をいう。

(6) 妊娠、出産及び育児に関するハラスメント 職場における次に掲げるものをいう。

ア 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により、当該職員の勤務環境が害されることをいう。

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

イ 職員に対する妊娠、出産及び育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の勤務環境が害されること。

(7) 介護に関するハラスメント 職員に対する介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の勤務環境を害することをいう。

(9) 法律事務所 弁護士法(昭和24年法律第205号)第20条第1項に規定する法律事務所をいう。

(令4訓令16・令6訓令17・一部改正)

(適用範囲)

第3条 この訓令は、職員同士、職員と住民との関係及び職員と行政サービスの利用者等におけるハラスメント問題について適用する。

(職員及び管理又は監督の地位にある職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメント問題に対する関心及び理解を深めるとともに、互いの人権を尊重し、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。

2 職員は、働く男女が対等なパートナーであるとの意識のもと、職務を遂行するよう努めなければならない。

3 職員を管理する地位にある者(以下「管理職員」という。)は、その管理下にある職員(以下この条において「所属職員」という。)が、その能力を十分に発揮して職務を遂行できる良好な勤務環境を確保するため、次に掲げる事項に留意してハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

(1) ハラスメントについて自身が関心を持ち、かつ、理解を深めること。

(2) 自身の言動がハラスメントに繋がらないよう細心の注意を払うこと。

(3) 所属職員の言動に常に注意を払うこと。

(4) ハラスメントにつながるおそれのある言動があったときは、関係する所属職員に適切に注意すること。

4 管理職員は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、当該ハラスメントに関する苦情の申出、調査への協力その他当該ハラスメントの対応のために職員が行ったことに起因して、当該職員に不利益が及ばないよう適切に対処しなければならない。

5 管理職員は、所属職員から相談又は苦情があった場合は、遅滞なく総務部人事課と協議を行い、必要に応じ適切な措置を講じなければならない。

(令6訓令17・一部改正)

(市長の責務)

第5条 市長は、ハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行うとともに、ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

2 市長は、ハラスメントの防止等を図るため、管理職員及び職員に対し、必要な研修を実施しなければならない。

(令6訓令17・一部改正)

(ハラスメント苦情相談窓口の設置)

第6条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、ハラスメント苦情相談窓口(以下この条及び次条において「窓口」という。)を設置する。

2 窓口は、別表第1左欄に掲げる区分のとおりとする。

(苦情相談への対応)

第7条 窓口における苦情相談は、苦情相談をする職員(以下この条において「相談者」という。)に対し、別表第1右欄に掲げる職員等(以下この条において「窓口職員等」という。)が対応するものとする(市の窓口職員等にあっては、2人以上)。ただし、窓口職員等が当該苦情相談に関し、直接の利害関係を有するときは、当該苦情相談の対応をすることができない。

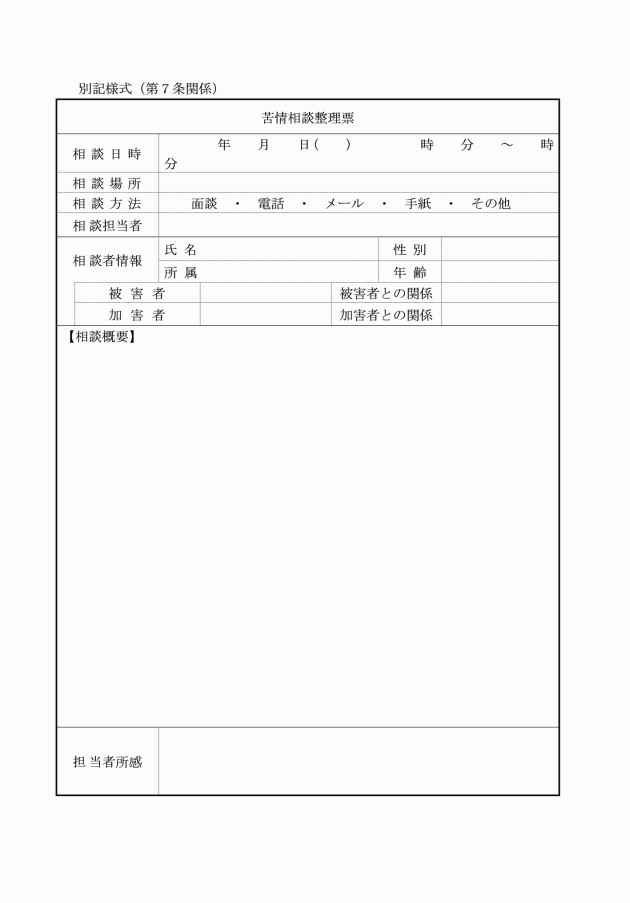

2 窓口職員等は、苦情相談を受けたときは、相談の内容について、ハラスメントに関する苦情相談整理票(別記様式)を作成し、速やかに総務部人事課長に報告しなければならない。

3 総務部人事課長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を精査し、必要に応じ、関係者からの事情聴取による事実確認及び苦情相談等の解決に向けた処理を行い、その結果について相談者及び行為者に報告しなければならない。

4 総務部人事課長は、当該相談に係るハラスメントの事実認定が困難な場合又は相談者からの申出があったときは、次条に定める苦情処理委員会を招集することができる。

(令4訓令16・一部改正)

(苦情処理委員会の設置等)

第8条 ハラスメントに関する事案に適切に対応し、その問題の解決を図るため、苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、別表第2に掲げる委員をもって組織する。

3 委員会に委員長を置き、総務部長をもってこれに充てる。

4 委員長は、会務を総括し、必要があると認めるときは、臨時の委員を指名することができる。

5 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(委員会の所掌事項)

第9条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 当事者の名誉、プライバシー等を侵害することのないよう対処する。

(2) 当事者の意向を尊重し、解決を押し付けることのないよう留意する。

(3) 当事者に対し二次的なハラスメントに及ばないよう留意する。

2 委員会の委員は、その処理に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職から退いた後も、また同様とする。

(対応措置)

第10条 市長は、公正な調査によるハラスメントの事実が確認された場合は速やかに被害を受けた職員に対する援助等配慮のための措置を適切に行うとともに必要に応じて加害者及びその管理職員に対して、地方公務員法第29条の懲戒処分を含む必要な措置を講ずるものとする。

(令6訓令17・一部改正)

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

付則

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月11日から施行する。

(野洲市職員のセクシャル・ハラスメントの防止等に関する規程の廃止)

2 野洲市職員のセクシャル・ハラスメントの防止等に関する規程(平成16年野洲市訓令第21号)は、廃止する。

付則(令和4年訓令第16号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

付則(令和6年訓令第17号)

この訓令は、令和6年8月1日から施行する。

別表第1(第6条、第7条関係)

(令6訓令17・全改)

ハラスメント苦情相談窓口 | 左のうち対応する職員等 |

総務部人事課 | 人事係の職員 |

総務部長が推薦する職員 | 若干人 |

職員団体 | 自らの団体が推薦する職員 2人 |

市が指定した法律事務所 | 弁護士 |

別表第2(第8条関係)

(令6訓令17・一部改正)

委員会の委員 |

総務部長 |

総務部人事課長 |

総務部人権施策推進課長 |

教育委員会事務局学務課長 |

職員団体が推薦する職員 4人 |