○野洲市病児保育事業(病児・病後児対応型)実施要綱

平成28年9月19日

告示第187号

(趣旨)

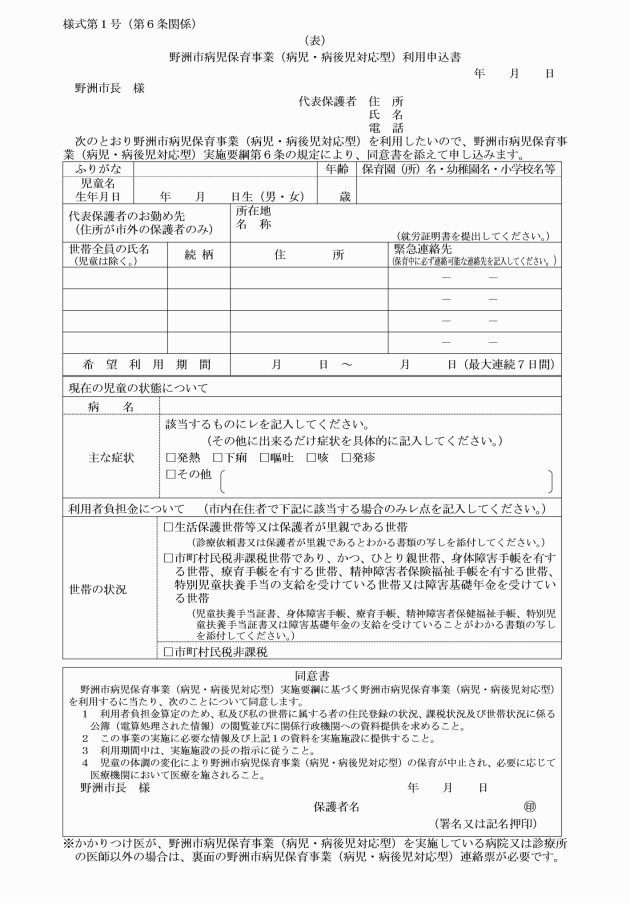

第1条 この告示は、病気又はその回復期にあるために集団保育等が困難な児童を一時的に保育することにより、当該児童の保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、当該児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的として、市が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項に定める病児保育事業として行う野洲市病児保育事業(病児・病後児対応型)(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有する者又は市内の事業所に勤務する者が養育する生後6月から小学校6年生までの児童で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 病気の回復期に至らず、かつ、当面の症状の急変が認められない場合において、集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童

(2) 病気の回復期にあり、かつ、集団保育が困難な期間において、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、対象児童とすることができる。

(事業の実施)

第3条 この事業は、市長が適切と認めた事業の実施者(次条第4項において「事業実施者」という。)が病院又は診療所若しくは保育所等に付設された専用スペース又は専用施設(以下「実施施設」という。)で実施するものとする。

(令5告示186・一部改正)

(利用時間及び休業日)

第4条 この事業の利用時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

2 前項の利用時間は、市長が特に必要と認めるときは、午後7時まで延長できるものとする。

3 実施施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、事業実施者と協議のうえ、利用時間及び休業日を変更することができる。

(利用期間)

第5条 この事業の利用期間は、集団保育等が困難であり、かつ、保護者が家庭で育児を行うことができない期間の範囲内とし、この事業の利用1回につき実施施設の休業日を除く7日間までとする。ただし、この事業を利用する児童の健康状態についての実施施設の長の判断及び当該児童の保護者の状況により、市長が必要と認めるときは、当該期間を延長することができる。

(令5告示186・一部改正)

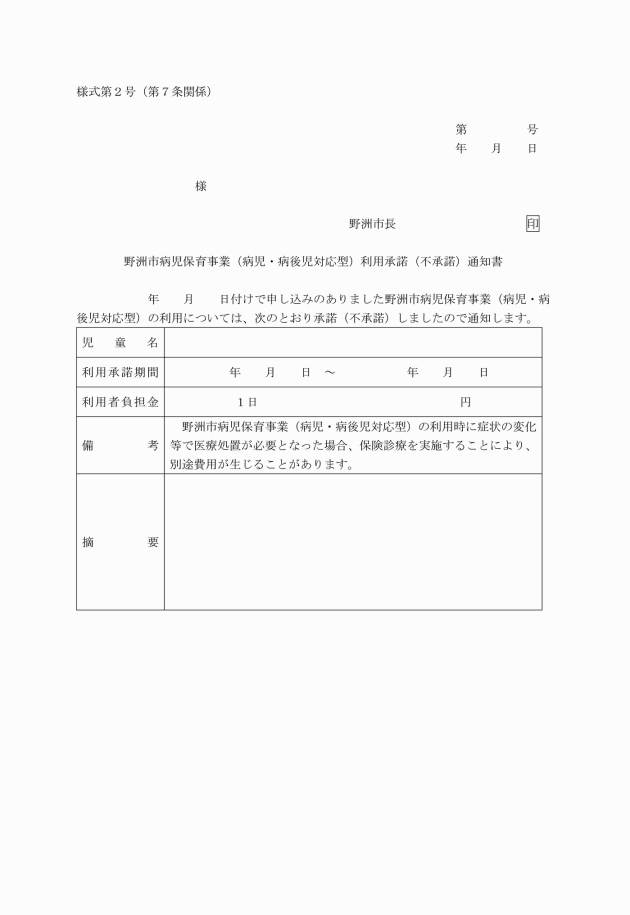

2 前項の規定にかかわらず、市長は、この事業の運営上支障がないと認めるときは、承諾等通知書の交付を省略することができる。

(令5告示186・一部改正)

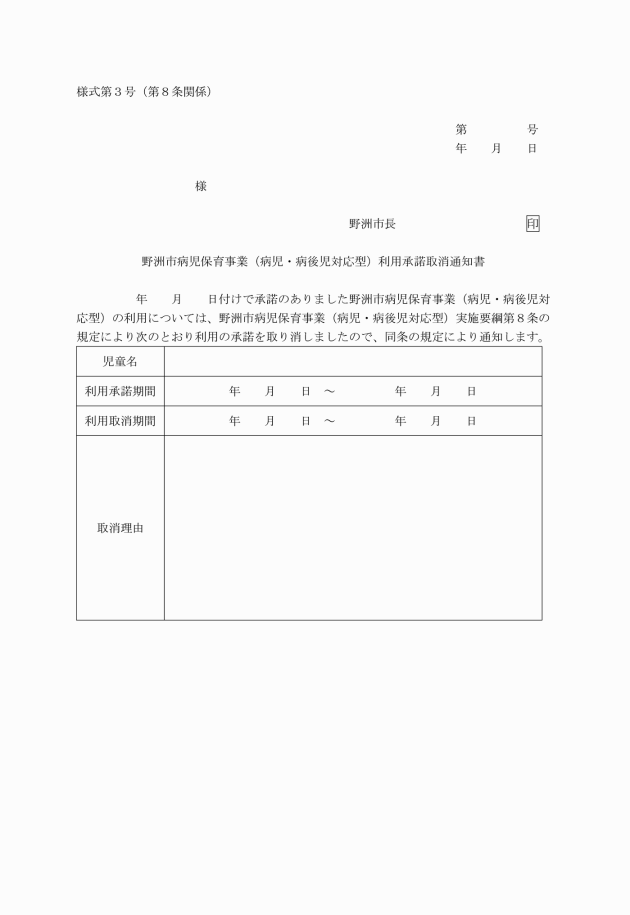

(1) 第2条に規定する対象児童の要件に該当しなくなったとき。

(2) 病状その他の理由によって、この事業の利用が不適当と認められるとき。

(3) 実施施設の長の指示に従わないとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(利用者負担金等)

第9条 実施施設の長は、この事業を実施するために必要な経費の一部(以下「利用者負担金」という。)及びこの事業の利用に係る費用の実費相当額を当該実施施設を利用する児童の保護者から徴収することができる。

2 実施施設の長は、前項の規定により利用者負担金及び実費相当額を徴する場合は、その負担方法及び額をあらかじめ定めておかなければならない。

3 利用者負担金は、別表に定める額を超えて定めてはならない。

(対象児童の送迎)

第10条 この事業を利用する児童の送迎は、当該児童の保護者又はその家族等が行うものとする。

(巡回支援等の実施)

第11条 実施施設の長は、この事業を利用する児童が少ない日等において、地域の保育所等に対し、感染症に関する情報提供や巡回支援等を実施するものとする。

(帳簿の備付)

第12条 実施施設の長は、この事業の実施状況を明らかにするため、この事業を利用した児童の名簿、経過記録表その他必要な帳簿を整備し、保存するものとする。

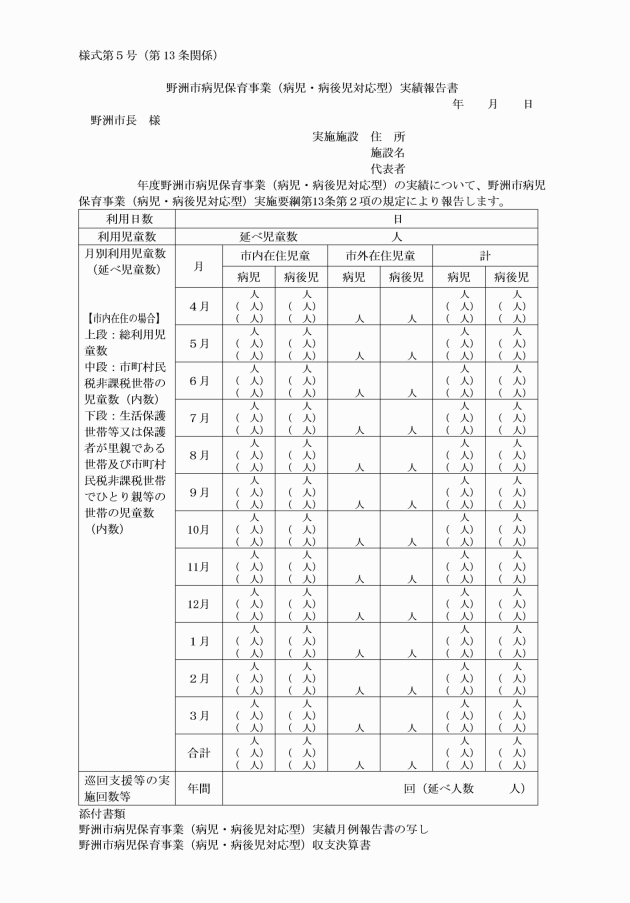

(実績報告)

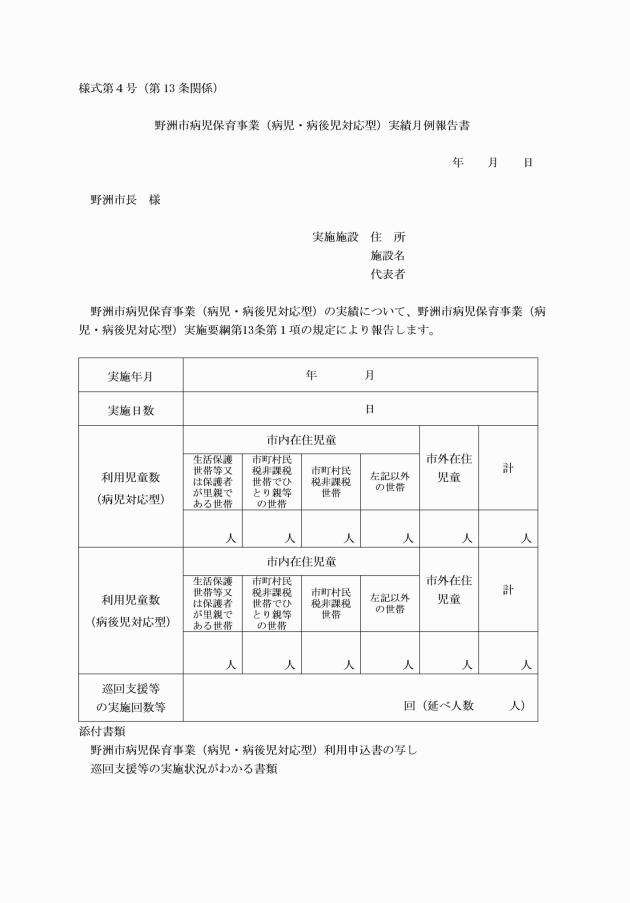

第13条 実施施設の長は、この事業の毎月の利用実績を、当該利用月の翌月10日までに野洲市病児保育事業(病児・病後児対応型)実績月例報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

2 実施施設の長は、この事業の事業年度又は委託期間が終了したときは、野洲市病児保育事業(病児・病後児対応型)実績報告書(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

付則

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(病児・病後児保育に係る準備行為)

2 平成29年4月1日以後のこの事業の利用に必要な手続その他の準備行為は、前項に掲げる施行の日前においても行うことができる。

付則(令和3年告示第130号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

付則(令和5年告示第186号)

この告示は、令和5年12月1日から施行し、改正後の野洲市病児保育事業(病児・病後児対応型)実施要綱の規定は、令和5年度の事業から適用する。

付則(令和7年告示第26号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(令7告示26・一部改正)

階層区分 | 利用者負担金(午前8時30分から午後5時30分まで、児童1人当たり) | 延長保育料(午後5時30分から午後7時まで、児童1人当たり) | |

市内に住所を有する者が養育する生後6月から小学校6年生までの児童 | 生活保護世帯等又は保護者が里親である世帯 | 0円 | 30分ごとに750円 |

市町村民税非課税世帯でひとり親世帯等 | |||

市町村民税非課税世帯 | 1,000円 | ||

上記以外 | 2,000円 | ||

市内の事業所に勤務する者が養育する生後6月から小学校6年生までの児童 | 全ての世帯 | 3,000円 | |

備考

1 この表において「生活保護世帯等」とは、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

(2) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認める世帯

2 この表において「里親」とは、児童福祉法第6条の4に規定する里親をいう。

3 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯

(2) 次に掲げる在宅障害児(者)が属する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳を受けている者の属する世帯

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている者が属する世帯

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者の属する世帯

(令3告示130・令5告示186・一部改正)

(令5告示186・一部改正)

(令5告示186・一部改正)