○野洲市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱

平成17年7月7日

告示第84号

(目的)

第1条 この告示は、精神障害者(児)及び精神障害老人の医療費の一部を助成することにより、これらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(1) 対象精神障害者(児) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第52条第1項の規定に基づく自立支援医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号の規定による精神障害の医療に要する費用に限る。以下「精神通院医療費」という。)の支給認定を受けている者で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもののうち、次のいずれかに該当する者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する者を除く。)をいう。

ア 障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に定める1級に該当する者

イ 障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表に定める2級に該当する者

(2) 対象精神障害老人 高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条第1項の規定に基づく自立支援医療費(精神通院医療費)の支給認定を受けている者で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもののうち次のいずれかに該当する者をいう。

ア 障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表に定める1級に該当する者

イ 障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表に定める2級に該当する者

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)

イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)

ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)

オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

キ 高齢者の医療の確保に関する法律

(4) 助成対象者 本市の区域内に居住する対象精神障害者(児)及び対象精神障害老人で医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)をいう。

(5) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、対象精神障害者(児)及び対象精神障害老人を現に監護しているものをいう。

(6) 附加給付 医療保険各法の規定に基づき保険者又は共済組合の規約、定款、運営規則等の規定により、医療保険各法の規定による医療に関する給付(以下「保険給付」という。)に準じて給付されるものをいう。

(平18告示94・平20告示47・平26告示57・令6告示18・一部改正)

(附加給付の取扱い)

第3条 助成対象者又は保護者は、医療の給付を受けた助成対象者に係る附加給付を当該保険者又は共済組合から支給されたときは、市長が別に定める方法により、当該給付を受けた附加給付に相当する額を市長に返還しなければならない。

(令4告示156・一部改正)

(助成の範囲)

第4条 対象精神障害者(児)及び対象精神障害老人の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の規定により支給を受けている精神通院医療費について、医療保険各法により保険給付が行われた場合において、当該保険給付の額(助成対象者が医療保険各法の規定により一部負担金を支払わなければならない場合にあっては、当該保険給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、別途定める手続に従い、当該助成対象者又は保護者に対し、その満たない額に相当する額を助成する。ただし、当該医療について法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたとき又は附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額及び当該保険給付に関して厚生労働大臣の定めにより算定した費用の額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(平18告示94・平19告示97・平20告示47・平26告示57・一部改正)

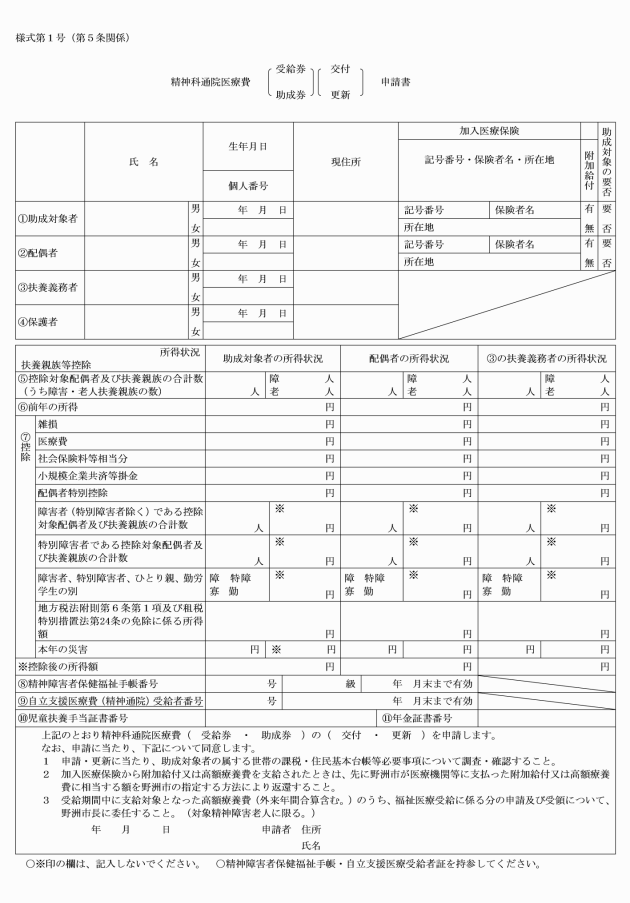

(受給券及び助成券)

第5条 精神科通院医療費助成を受けようとする者は、精神科通院医療費(受給券・助成券)交付・更新申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 助成対象者、助成対象者の配偶者、扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の直系血族及び兄弟姉妹をいう。様式第1号において同じ。)及び保護者の課税状況が分かる書類であって、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める年(1月から12月まで)の所得に係る書類

イ 申請しようとする受給券等の有効期間の開始日が8月1日から12月31日までの場合 前年

(2) 助成対象者が医療保険各法の規定による被保険者等であることが確認できるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

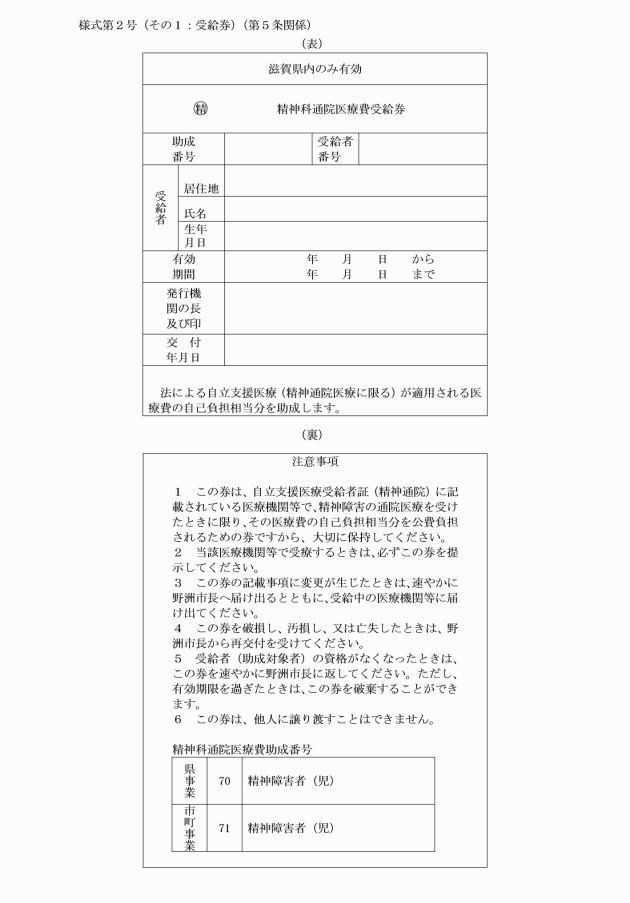

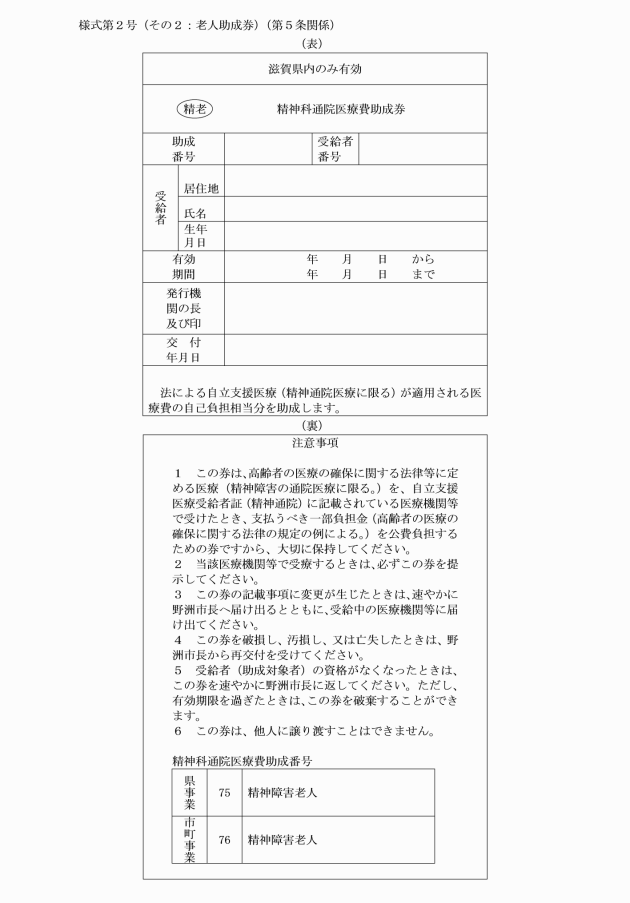

2 市長は、助成対象者又は保護者から申請があった場合には、助成を受ける資格を証する受給券等を交付するものとする。

(平18告示94・平27告示190・令4告示156・令6告示173・一部改正)

(受給券等の更新)

第6条 受給券等は、有効期間を定めるものとする。

3 市長は、助成対象者の同意に基づき、公簿等により助成対象者が受給資格の要件を満たすことが確認できると認めたときは、前項の規定による更新の申請があったものとみなすことができる。

(平27告示190・令5告示64・一部改正)

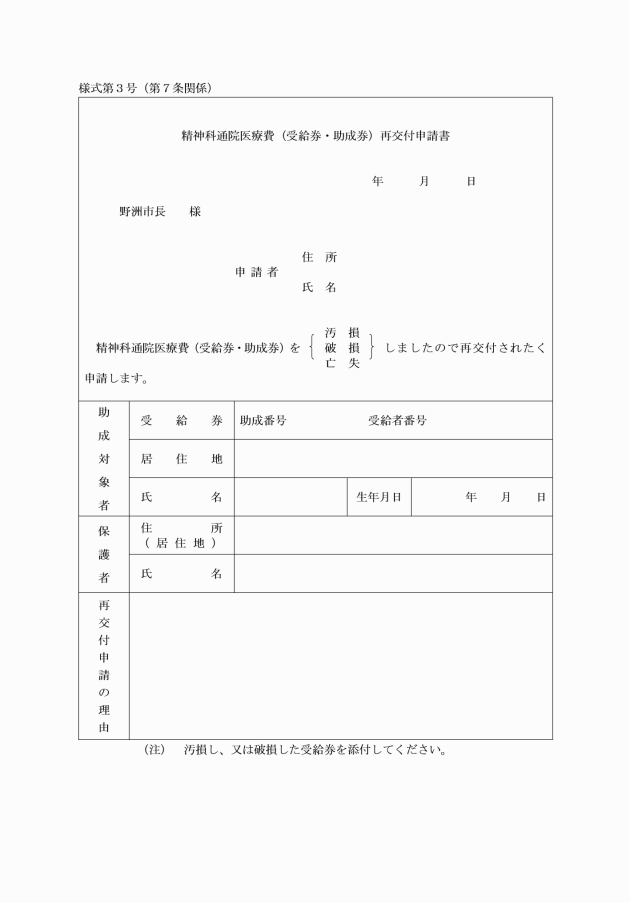

(受給券等の再交付)

第7条 受給券等の交付を受けた者は、受給券等を破損し、汚損し、又は亡失したときは、受給券再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。

2 受給券等を亡失した者は、受給券等の再交付を受けた後、亡失した受給券等を発見したときは、直ちにこれを市長に返還するものとする。

(令4告示156・一部改正)

(受給券等の返還)

第8条 受給券等の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、速やかに市長に受給券等を返還しなければならない。ただし、受給券に記載されている有効期限を過ぎた受給券については、助成対象者自身で破棄することができる。

(1) 助成対象者でなくなったとき。

(2) 受給券の記載事項に変更が生じたとき。

(令4告示156・令5告示64・一部改正)

(受給券等の提出)

第9条 受給券等の交付を受けた助成対象者又は保護者は、第4条の規定により精神科通院医療費の助成を受けようとする場合は、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関若しくは保険薬局、同法第88条第1項の指定訪問看護事業者又は高齢者の医療の確保に関する法律第78条第1項の指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において医療の給付を受ける際、当該保険医療機関等に受給券等を提示しなければならない。

(平18告示94・平20告示47・一部改正)

(令4告示156・一部改正)

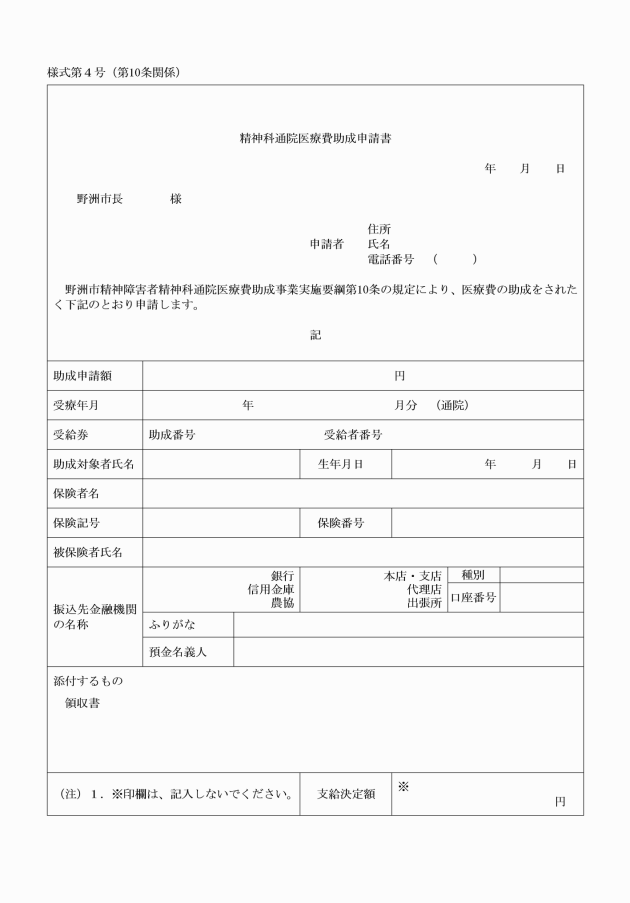

(助成方法の特例)

第11条 市長は、助成対象者又は保護者が第9条に規定する手続に従い、滋賀県内の保険医療機関等において医療の給付を受けた場合には、当該助成対象者又は保護者に助成すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該助成対象者又は保護者に対し、精神科通院医療費の助成があったものとみなす。

(平20告示47・令4告示156・令6告示18・一部改正)

(支払方法)

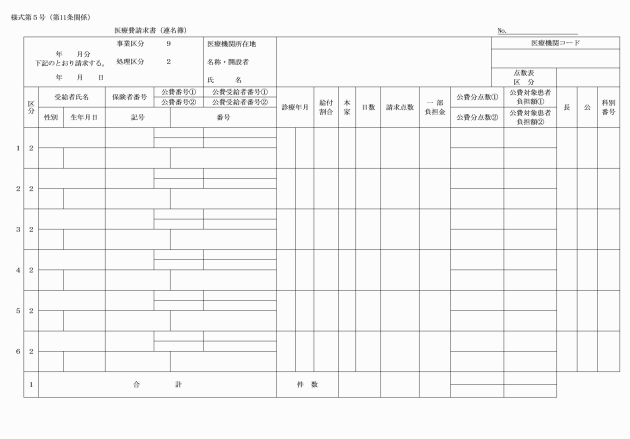

第12条 市長は、前条の規定により、保険医療機関等に支払うべき額の支払に関する事務を、滋賀県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。

(令3告示69・一部改正)

(助成の期間)

第13条 精神科通院医療費の助成は、次項に定める場合を除き、対象精神障害者(児)にあっては助成対象者となった日の属する月の初日から、対象精神障害老人にあっては助成対象者となった日から、それぞれその者が助成対象者でなくなった日までの間に受けた医療にかかる精神科通院医療費について行うこととする。

2 助成対象者に該当する者が月の中途において本市の区域内に居住することとなった者であるときは、当該居住することとなった日からとする。

(平18告示94・平20告示47・一部改正)

(1) 助成対象者又は助成対象者の保護者の居住地若しくは氏名

(2) 保険者又は共済組合の名称若しくは所在地

(3) 保険給付の内容

(4) 附加給付の有無

(5) 障害程度の変更

2 助成対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項の届出がないときは、職権により調査し、受給券等を交付した助成対象者の認定の取り消しその他必要な措置をとることができる。

(令4告示156・一部改正)

(損害賠償との調整)

第15条 市長は、助成対象者又は保護者が当該助成対象者の疾病及び負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、精神科通院医療費の全部又は一部を助成せず、又は既に助成した精神科通院医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(受給権の保護)

第16条 この要綱による精神科通院医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

(助成金の返還)

第17条 市長は、偽りその他不正の手段により精神科通院医療費の助成を受けた者があるときは、その者から、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

付則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行し、平成17年8月診療分から適用する。

付則(平成18年告示第94号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行し、平成18年4月診療分から適用する。

(経過措置)

2 改正前の野洲市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱に規定する様式第3号の受給券等の交付を受けている者は、当該受給券等の有効期間の満了までの間、改正後の野洲市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱の規定により医療費助成を受けることができる。

付則(平成18年告示第218号)

この告示は、平成18年12月28日から施行し、改正後の野洲市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱は、平成18年8月1日から適用する。

付則(平成19年告示第97号)

この告示は、平成19年5月15日から施行する。

付則(平成20年告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行し、平成20年4月診療分から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の野洲市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱に規定する様式第3号の受給券等の交付を受けている者は、当該受給券等の有効期間の満了までの間、改正後の野洲市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱の規定により医療費の助成を受けることができる。

付則(平成21年告示第86号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

付則(平成26年告示第57号)

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

付則(平成26年告示第124号)

この告示は、平成26年9月16日から施行する。

付則(平成27年告示第190号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

付則(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の野洲市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱第5条の規定に基づく様式第3号の規定により交付されている精神科通院医療費受給券及び精神科通院医療費助成券は、改正後の野洲市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱様式第3号の規定により交付された精神科通院医療費受給券及び精神科通院医療費助成券とみなす。

付則(令和4年告示第156号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の野洲市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱(次項において「改正前要綱」という。)第5条の規定により交付されている精神科通院医療費受給券及び精神科通院医療費助成券は、改正後の野洲市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱第5条の規定により交付された精神科通院医療費受給券及び精神科通院医療費助成券とみなす。

3 この告示の施行の際、改正前要綱第5条の規定により交付されている精神科通院医療費受給券及び精神科通院医療費助成券で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付則(令和5年告示第64号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の野洲市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱(次項において「旧要綱」という。)様式第2号に定める様式により交付されている精神科通院医療費受給券及び精神科通院医療費助成券は、改正後の様式第2号に定める様式により交付された精神科通院医療費受給券及び精神科通院医療費助成券とみなす。

3 この告示の施行の際、旧要綱様式第2号に定める様式による精神科通院医療費受給券及び精神科通院医療費助成券で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付則(令和6年告示第18号)

この告示は、令和6年3月1日から施行する。

付則(令和6年告示第173号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の野洲市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱に定める様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平26告示124・全改、平27告示190・令3告示69・一部改正、令4告示156・旧様式第2号繰上・一部改正、令6告示173・一部改正)

(平18告示94・令3告示69・一部改正、令4告示156・旧様式第3号(その1:受給券)繰上・一部改正、令5告示64・一部改正)

(平18告示94・平20告示47・令3告示69・一部改正、令4告示156・旧様式第3号(その2:老人助成券)繰上・一部改正、令5告示64・一部改正)

(令3告示69・一部改正、令4告示156・旧様式第4号繰上)

(令6告示18・全改)

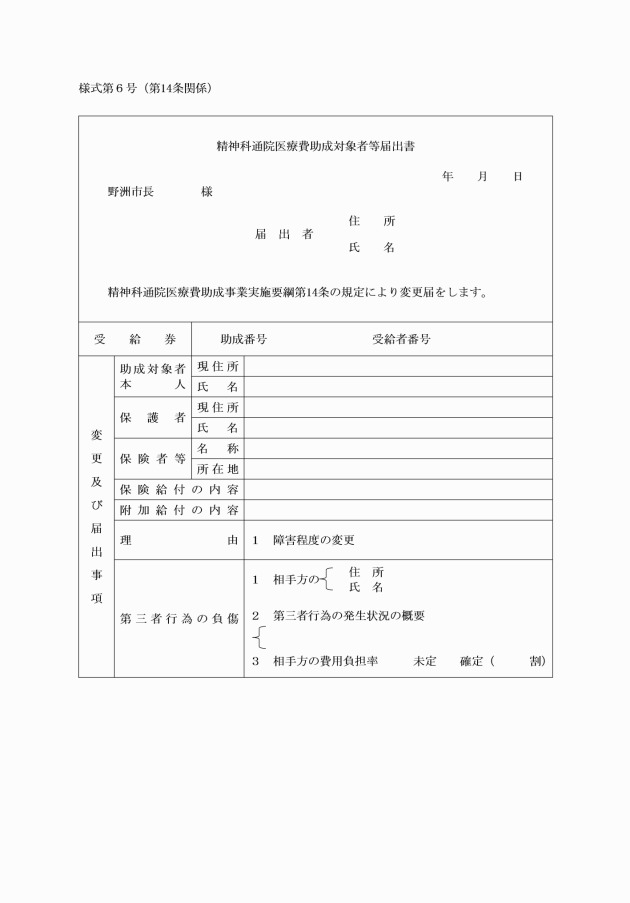

(令3告示69・一部改正、令4告示156・旧様式第6号繰上、令6告示173・一部改正)

(平18告示94・令3告示69・一部改正、令4告示156・旧様式第7号繰上)