児童手当

お知らせ

令和6年6月定期支払時から、定期支払通知書の送付がなくなります

令和6年2月定期支払をもって、児童手当・特例給付定期支払通知書(※)の送付がなくなります。

⇒令和6年6月以降は、定期支払日以降に通帳を記帳いただきご確認ください。

(通帳には「ヤスシジドウテアテ」と印字されます。)

なお、児童手当・特例給付の支給状況の証明が必要な場合は、窓口で「児童手当等認定証明書」の発行の申請をお願いします。

ご理解とご協力をお願いします。

※ 令和5年10月までの定期支払時に送付していた圧着ハガキ

定期支払日について

定期支払日:6月、10月、2月の第2金曜日(休日の場合はその前日)

ただし、今後制度改正に伴い定期支払月が変更となる可能性があるためご注意ください。

今後の定期支払日について

| 支払月 | 対象月 | 支払日(第2金曜日) |

| 6月 | 2月~5月分 | 令和6年6月14日(金曜日) |

| 10月 | 6月~9月分 | 令和6年10月11日(金曜日) |

児童手当について

1.児童手当の目的

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

2.児童手当を受給できる方

中学校修了(15歳になった後最初の3月31日)前の児童を養育している方に支給されます。ただし、前年の所得(1月〜5月分までは前々年の所得)が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合には、児童手当は支給されず、代わりに特例給付として児童一人につき月額5,000円が支給されます。

支給額

|

3歳未満の児童 |

一律 |

月額15,000円 |

|---|---|---|

|

3歳以上 小学校修了前 |

第1子・第2子 第3子以降 |

月額10,000円 月額15,000円 |

|

中学生 |

一律 |

月額10,000円 |

所得制限限度額以上~所得上限限度額未満(特例給付)

- 児童一人につき一律月額5,000円

児童の出生順位は18歳到達後最初の3月31日までのお子さんから数えます。

3.支給月と支払い方法

児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給となり、転出等により支給事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。なお、支払は年3回、4ヶ月分の手当を請求者が指定した金融機関の口座に支払月の第2金曜日に振り込むこととなっています。

|

支払期 |

支払月 |

対象月 |

|---|---|---|

|

6月期 |

6月 |

2月〜5月分 |

|

10月期 |

10月 |

6月〜9月分 |

|

2月期 |

2月 |

10月〜1月分 |

4.所得制限限度額 および所得上限限度額(判定方法)

(1)計算方法 (児童手当法施行令第3条)

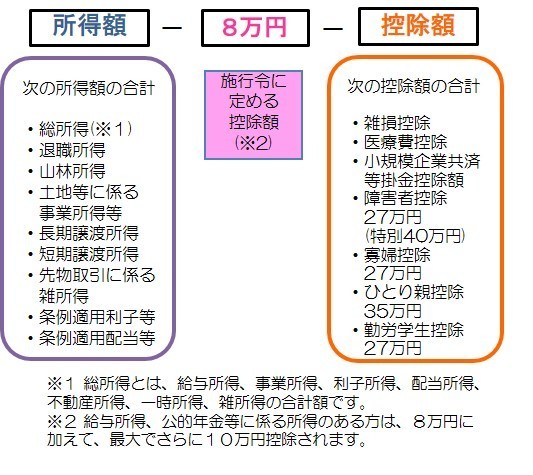

- 下の計算式にあてはめ、受給者の前年中の所得額から控除額と8万円を引いた、「控除後所得」の額を出し、この金額を所得制限限度額・所得上限限度額と比較します。(給与所得および公的年金等に係る所得のある方は8万円に加えて、最大で10万円を引いた額を「控除後所得」の額とします。)

- 控除額のうち、障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除は、各27万円です。ただし、特別障害者控除は40万円、ひとり親控除は35万円です。

|

A.所得制限限度額 |

B.所得上限限度額 【新設】 |

|||

|

扶養親族等の数 |

所得額 (万円) |

収入の目安 (万円) |

所得額 (万円) |

収入の目安 (万円) |

| 0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |

| 1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |

| 2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |

| 3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |

| 4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |

◆所得が表のA未満の場合

→児童手当(児童1人当たり月額10,000円~15,000円)

◆所得が表のA以上B未満の場合

→特例給付(児童1人当たり月額5,000円)

◆所得が表のB以上の場合

→不支給

(2)所得制限限度額 [児童手当法施行令第1条]

|

扶養親族等の人数 |

所得制限限度額 |

収入の目安 |

|---|---|---|

|

0人 |

622万円 |

833.3万円 |

|

1人 |

660万円 |

875.6万円 |

|

2人 |

698万円 |

917.8万円 |

|

3人 |

736万円 |

960.0万円 |

|

4人 |

774万円 |

1002.1万円 |

- 所得制限限度額は上の表のように、扶養親族等の人数で異なります。

- 扶養親族等の人数、1人につき38万円を622万円に加算した額が所得制限限度額です。ただし、扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者もしくは老人扶養親族に該当する場合の加算額は、1人につき44万円です。

- 扶養人数は、前年の所得税確定申告等によるものです。当年1月1日以降に生まれた児童等、当年になって新たに扶養された者は除きます。

- 所得額などを修正申告した場合には、児童手当の支給額が変更になることがあります。

- 「控除後所得」の額が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方は、特例給付により支給対象児童1人につき月額5,000円となります。

(3)所得上限限度額 [児童手当法施行令第7条]

|

扶養親族等の人数 |

所得上限限度額 |

収入の目安 |

|---|---|---|

|

0人 |

858万円 |

1071万円 |

|

1人 |

896万円 |

1124万円 |

|

2人 |

934万円 |

1162万円 |

|

3人 |

972万円 |

1200万円 |

|

4人 |

1010万円 |

1276万円 |

- 所得上限限度額は上の表のように、扶養親族等の人数で異なります。

- 扶養親族等の人数、1人につき38万円を622万円に加算した額が所得制限限度額です。ただし、扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者もしくは老人扶養親族に該当する場合の加算額は、1人につき44万円です。

- 扶養人数は、前年の所得税確定申告等によるものです。当年1月1日以降に生まれた児童等、当年になって新たに扶養された者は除きます。

- 「控除後所得」の額が所得上限限度額以上の方は、児童手当の受給資格がなくなります。

- 所得額などを修正申告し、「控除後所得」の額が所得上限限度額未満になった場合は、児童手当・特例給付のいずれかを受給できるようになります。(ただし手続きが必要です。)

- 所得上限限度額超過で受給資格がなくなったあとに、「控除後所得」の額が所得上限限度額未満になった場合、児童手当・特例給付を受給するためには改めて手続きが必要となります。

(4)事例

事例1

児童が現在2歳の子1人。父母ともに所得があり、母より父の所得が高い。母は父の扶養(控除対象配偶者)ではない。父の所得400万円、母の所得300万円。

- 所得が高い父が受給者となる。

- 前年の12月31日時点の扶養親族等の人数は0人。

父の「控除後所得」の額(400万円)<所得制限限度額(622万円)

児童手当対象により、月額15,000円支給(児童1人あたり月額15,000円)

事例2

児童が2歳、5歳、小学3年生の3人。母はパートで、父の扶養の範囲内の所得。同居している75歳の祖母がおり、父の扶養である。父の所得850万円、母の所得40万円。

- 所得が高い父が受給者となる。

- 前年の12月31日時点の扶養親族等の人数は5人。うち1人が老人扶養親族。

父の「控除後所得」の額(850万円)>所得制限限度額(818万円)

(所得制限限度額の計算式:622万円+(4人×38万円)+44万円)

特例給付対象により、月額15,000円支給(児童1人あたり月額5,000円)

事例3

児童が小学生の子2人。母はパートで、父の扶養の範囲内の所得。父の所得1,000万円、母の所得40万円。

- 所得が高い父が受給者となる。

- 前年の12月31日時点の扶養親族等の人数は3人。

父の「控除後所得」の額(1,000万円)>所得上限限度額(972万円)

所得上限限度額以上のため、不支給

5.認定請求の方法について

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには市の窓口(子育て家庭支援課)に出生日や転入した日(異動日)等から15日以内に「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要です。

「認定請求書」を提出し、認定を受けなければ、児童手当を受給することはできません。児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します(15日特例)。申請が遅れますと、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

手続きに必要なもの

- 請求者名義の銀行口座がわかるもの

- 請求者の健康保険被保険者証の写し(コピー可) 又は、年金加入証明書(勤務先で証明してもらう)

※健康被保険者証の写しを提出する際には、必ず被保険者の記号・番号と保険者番号にマスキング(黒塗り)してください。

- 個人番号通知カードもしくは個人番号カード

個人番号通知カードをご提示の場合は、別に身分証明書となる書類のご提示が必要です。(詳細は下記リンクをご覧ください。)

- 別居監護申立書と別居している子どもの個人番号通知カードもしくは個人番号カード(養育している子どもと別居している場合)

添付書類は、認定請求の後日に提出してもよい場合がありますので、子育て家庭支援課でご確認ください。

その他、世帯の状況に応じて、必要書類を提出いただく場合があります。

6.毎年1回「現況届」の提出が必要です(一部の方のみ)

児童手当を受給している方の内、一部の方については、毎年6月に「児童手当・特例給付現況届」の提出が必要です。

届の提出が必要な方については、6月上旬に用紙を郵送します。

この届は、毎年6月における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。

現況届の提出が必要な方で、現況届を期限内に提出しないと、6月以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。

審査の結果、前年の所得が現在の受給者よりも配偶者の方が高く、配偶者の方が児童の生計を維持する程度が高いと判断される場合には、受給者を変更していただく場合があります。その際は、現受給者の受給事由消滅通知書を受け取ってから15日以内に新たに受給者となる配偶者が申請を行う必要があります。(配偶者が公務員の場合は勤務先へ申請が必要です。)

その他必要な手続き

1.受給者が野洲市から転出したとき

受給者が野洲市から転出すると、野洲市での児童手当の受給資格は転出日をもって消滅します。「受給事由消滅届」をご提出ください。

転出先での手続き

転出先で児童手当を引き続き受給するためには、新たに「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要です。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、転出先での転入届を提出すると同時に児童手当の手続きをしてください。転出先で手当の認定請求書を提出する際、野洲市長発行の「課税証明書」が必要となる場合がありますので、必要書類については転出先の市町村へお問い合わせください。

受給者が単身赴任等で他市町村に転出した場合、児童が野洲市に住所を有していても、受給者が転出先で新たに申請する必要があります。

2.新たにお子さんが生まれたとき

現在、児童手当を受給している方に、新たにお子さんが生まれたときなど、支給対象となる児童が増えたときは「児童手当・特例給付額改定(増額)認定請求書」を提出してください。この場合、請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されます。

出生届を提出しただけでは、児童手当は増額されません。「児童手当・特例給付額改定(増額)認定請求書」の提出が必要です。

3.受給者がお子さんを養育しなくなったとき

受給者が、離婚などにより、お子さんを養育しなくなったときは、速やかに「受給事由消滅届」を提出してください。今後は実際にお子さんを養育している方が受給者となります。届出が遅れ、そのまま手当を受けていた場合は後日手当を返還していただくことになりますので十分ご注意ください。

今後の受給者は認定請求を

今後、受給者を変更し、新たに児童手当を受給しようとする方は、「認定請求書」を提出してください。

4.振込指定口座の変更をしたいとき

振込口座を変更したいときは、「口座振込依頼書」とともに、通帳またはキャッシュカードの写しを提出してください。

- 口座は受給者名義に限ります。(お子さんや配偶者名義の口座には変更できません。)

- 普通預金口座に限ります。

- 定時払い(6月、10月、2月)のそれぞれ前月の10日までに手続をしてください。期限を過ぎると事務処理の関係で、変更前の口座に入金することになります。

5.公務員になったとき

公務員の場合は、児童手当は勤務先から支給されます。

野洲市での児童手当の受給資格は公務員の採用年月日で消滅し、勤務先からの支給に切り替わりますので、野洲市へ「受給事由消滅届」を提出していただく必要があります。なお、手続きには辞令交付書の写しが必要となります。

手続きが遅れますと、支給した手当を返還していただくことがありますので、ご注意ください。

また、公務員の採用年月日の翌日から15日以内に、勤務先で新たに児童手当の申請をしてください。手続き方法に関しては、勤務先へお問い合わせください。

6.退職等により公務員でなくなったとき

退職(出向等含む)等により公務員でなくなった場合、手当はお住まいの市町村から支給されることになりますので、新たに児童手当の申請が必要です。

申請の際には、勤務先から発行された「児童手当支給事由消滅通知書」の写しが必要となります。その他手続きに必要なものにつきましては、上記「5.認定請求の方法について」をご確認ください。

手続きは公務員でなくなった日の翌日から15日以内に行ってください。ただし、公務員でなくなった日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても公務員でなくなった日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れますと、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

7.お子さんが日本国外に出国されたとき

お子さんが、日本国外に出国された場合は留学を除き手当を受給していただけませんので、「受給事由消滅届」を提出してください。

留学の場合で次の要件を全て満たされている場合に限り、手当を受給していただくことができます。詳しくは子育て家庭支援課へお問い合わせください。

- 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。

- 教育を受けることを目的として外国に居住しており、現地で父母等と同居していないこと。

- 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。

8.その他

下記以外にも、手続きが必要な場合があります。詳しくは子育て家庭支援課へお問い合わせください。

- お子さんが里親に委託又は児童福祉施設等に入所されたとき

- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

- 他の市町村に住む配偶者やお子さんの住所が変わったとき(海外への転出を含む)

- 一緒にお子さんを養育する配偶者を有するに至ったとき、またはお子さんを養育していた配偶者がいなくなったとき

- 児童手当を寄附するとき

- 受給者が刑務所に収監されたとき

- 国内でお子さんを養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

オンライン手続き、申請書・提出書類ダウンロードは、下記リンクから行うことができます。

- お問い合わせ

-

健康福祉部こども家庭局 子育て家庭支援課

〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階

電話番号 077-587-6884

ファクス 077-586-2176

メールフォームによるお問い合わせ